Alexis Jenni

L’Art français de la guerre

Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’est un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.

Premier roman publié pour ce prof de SVT. Premier roman et Goncourt à la clef. Pour un coup gagnant, c’est un coup gagnant. Et toc ! donc pour ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal, sans concessions, au style ondoyant dans lequel viennent s’enchâsser d’heureuses ritournelles. C’est un mille feuilles ou plutôt un plat de lasagnes que sert ici le cuistot devenu du jour au lendemain chef étoilé es littérature : il alterne les couches d’Histoire et les couches d’actualité. Le rouge sang d’une « guerre de vingt ans » - de la Libération aux guerres coloniales - imprègne le spongieux des pâtes d’une modernité pâlotte et souffreteuse.

Ce pavé, dense, souvent percutant, parfois brutal est sans concessions, les motifs y ondulent de phrase en phrase, de page en page. L’écriture est forte : expressivité des situations et des personnages, profondeur des émotions (l’attente, la peur, l’amour, la solitude, l’hostilité sourde ou à fleur de peau), justesse des dialogues, puissance des scènes qu’il s’agisse d’une embrouille dans une gargote vietnamienne, de la libération d’un village en 44, d’une fuite à travers la forêt du Tonkin, d’une séance de torture dans une célèbre villa d’Alger, d’un micro drame à l’intérieur d’une pharmacie prudemment cadenassée ou d’un fatal gueuleton de tripaillons dégotés chez un boucher chinois, de crêtes de coq chez un Africain et de têtes de mouton chez un Kabyle…. Sans oublier quelques pointes subtiles d’humour et de distance.

L’Art français de la guerre parle d’un temps qui intéresse, d’abord et avant tout, les moins de vingt ans et leur devenir immédiat et non les anciens combattants ou les nostalgiques de l’Algérie de papa. Car « la situation en France est plutôt tendue », « une étincelle et tout brûle ». C’est armé d’un implacable bistouri qu’Alexis Jenni incise au cœur du mal français. On a souvent fait de L’Art français de la guerre le livre des aventures coloniales et des mémoires victimaires - chacun à son petit cahier de devoir de mémoire pour gagner son « droit à la violence légitime » et tout le monde meurt « à petit feu de ne plus vouloir vivre ensemble »… Il l’est.

Mais il est plus impérativement le livre de la société française contemporaine, tourneboulée par « la pourriture coloniale » et le cul-de-sac du « fantasme de la violence ». La « pacification » des temps moderne, dans les rues des centres-villes se fait au faciès, dans les banlieues, elle est collective… « (…) Nous ne voulons pas parler, nous voulons en découdre. Au pays de la douceur de vivre et de la conversation comme l’un des beaux-arts, nous ne voulons plus vivre ensemble. » Une fois de plus on exclut, on parque, on dresse des murs, on ghettoïse. Le sujet est là : l’art français de la guerre ne revient aux colonies que pour mieux approcher nos modernes banlieues et les méthodes de « maintien de l’ordre ».

Disons le crûment et rapidement : aux impasses de la force, hier dans les colonies, aujourd’hui dans les banlieues, Jenni préfère (et recommande) les promesses du désir. On pourrait refourguer ici un vieux slogan : « Faites l’amour, pas la guerre ». « Tout pourrait se régler par le sexe. Le sexe, en trois générations, flouterait les visages, emmêlerait les parentés, ne laisserait que la langue intacte, mais on préfère les armes. » Ou les voiles : « Si l’amour n’est pas possible entre nous, que reste-t-il ? L’autre voilé d’un sac noir privatise un peu de l’espace de la rue. (…) Avec celui qui ne laisse rien paraître, je ne peux avoir que des rapports raisonnables, et rien n’est plus erratique que la raison. Que nous reste-t-il, si nous ne pouvons nous désirer, au moins du regard ? La violence ? ». Pourtant et déjà, dans les jardins d’enfants, les gamins des cités « sont le ciment qui prolifère et répare de lui-même la maison commune toute fissurée. Ce n’est pas la bonne teinte. Et bien disons que l’on repeint la maison. (…) En quoi me ressemblent-ils, ces enfants noirs et bruns (...) ? En quoi me ressemblent-ils ceux-là qui sont mon avenir à moi (…) ? En rien visiblement, mais nous avons bu au même lait de la langue. Nous sommes frères de langue (…) ».

La guerre est racontée par un vieil homme, Victorien Salagnon professeur en peinture du narrateur. Ce dernier, « classe moyenne éduquée, volontairement aveugle aux différences », consigne par écrit les souvenirs et les propos de Salagnon et alternent ces propres réflexions et la recension de son quotidien. Nous sommes à Lyon. Il vient de se faire licencier, il connaît les affres du chômage, du divorce et de la solitude. C’est par hasard qu’il est tombé sur Salagnon, l’ancien résistant rescapé du bourbier indochinois et du drame algérien. Une fois par semaine, le jeune homme s’en va rejoindre son aîné du côté de Voracieux-les-Bredins, « la porte de service de l’agglomération ».

Dans le pavillon « à la décoration affreuse », il croise Eurydice, l’épouse. Pour ne pas la perdre et vivre en paix, Salagnon ne doit pas se retourner sur leur passé commun. L’oubli est préférable à la mémoire. Il y rencontre aussi Mariani, l’ancien compagnon d’armes, depuis les forêts du Vietnam jusqu’au djebel algérien en passant par une villa des hauteurs d’Alger où la gégène remplaçait la mitraillette. Mariani est un survivant, le seul, mais lui reste « obsédé par la race ».

Face à face, le vieil homme et ce narrateur anonyme. Face à face ? Non, plutôt côte à côte, car Salagnon à la différence de son pote Mariani - qui chaperonne de jeunes séides surexcités - en a fini, lui, avec ce fantasme de la violence : basta de la race : « la race est un pet, l’air de la France étroite devient irrespirable », basta du « spectacle des pétomanes » ; basta de la « la ressemblance, confondue avec l’identité », de la force et de la trique comme méthode de pacification…« La force et la ressemblance sont deux idées stupides d’une incroyable rémanence ; on n’arrive pas à s’en défaire. ». La race, comme principe organisateur, l’alpha et l’oméga du maintien de l’ordre, revient en force sous forme de ressemblances (confondues avec l’identité), de frontières, de classement ou encore de « voiles noires ». « Oh, ça recommence ! » (…) La pourriture coloniale nous infecte, elle nous ronge, elle revient à la surface. »

« Les guerres menées là-bas nous les menions ainsi et nous les avons perdues par la pratique de la colonne blindée (…) Nous avons brutalisé tout le monde ; nous en avons tué beaucoup ; et nous avons perdu les guerres. Toutes. Nous. » « (…) L’art de la guerre de change pas ». Au fond, la torture « n’est pas le pire que nous ayons fait dit Salagnon. (…) Nous avons manqué à l’humanité. Nous l’avons séparée alors qu’elle n’a aucune raison de l’être. »

L’Art français de la guerre c’est le fantasme consommé et autodestructeur de la violence. Cette violence qui n’a jamais rien résolu, rien solutionné et qui n’a laissé derrière elle, après être passée comme un démon, qu’un monstrueux tas de regrets, de silences, d’amertumes, d’échecs, d’abandons, de ressentiments, de colères et de haines sur lequel croissent et se multiplient des mémoires agonistiques. « Si les guerres servent à fonder une identité, nous nous sommes vraiment ratés. Ces guerres que nous avons faites, elles ont détruit le plaisir d’être ensemble, et quand nous les racontons, maintenant, elles hâtent encore notre décomposition. Nous n’y comprenons rien. Il n’y a rien en elles dont nous puissions être fiers ; cela nous manque. Et ne rien dire ne permet pas de vivre. » Voilà qui rappelle Rue Darwin de Boualem Sansal ou Les Vieux fous de Mathieu Belezi.

Autour d’un thème qui court comme une ligne directrice du début à la fin de l’ouvrage gravitent, entre réflexions et observations, des passages sur des sujets divers et nombreux. En quelques lignes ou pages, Jenni trousse le tableau des violences sociales, la gestion inhumaine des ressources humaines dans l’entreprise au libéralisme débridée, l’obit rituel des hypermarchés où le consommateur célèbre sa propre mort, il verse quelques pincées d’ethnographie ou d’urbanisme et éparpille ses considérations sur l’art du dessin. Dans une ambiance empreinte de taoïsme, Alexis Jenni revisite Les Visiteurs du soir, Le Vieux fusil ou La Bataille d’Alger et relit le Conte du Graal, l’Iliade et l’Odyssée ou L’Etranger de Camus (avec quelle pertinence !). Enfin le romancier évoque « le seul pays » qui soit, la langue française, aujourd’hui et à nouveau empuantie « d’étrons »… « La France est l’usage du français. La langue est la nature où nous grandissons ; elle est le sang que l’on transmet et qui nous nourrit. Nous baignons dans la langue et quelqu’un à chier dedans. (…) Nous n’osons plus ouvrir la bouche de peur d’avaler un de ces étrons de verbe » qui dans le roman se nomment « identité », « race », « force », « Arabe », « indigène », « Algérien », « musulman », « frontières », « conquête » … Encore et toujours cette « pourriture coloniale ».

Comme le fit, en son temps, De Gaulle, « le plus grand menteur de tous les temps », le « romancier génial », il faut à la France une nouvelle fiction pour faire en sorte d’être « heureux de vivre ensemble ». « Il faut réécrire, maintenant, il faut agrandir le passé. A quoi bon remâcher quelques saisons des années quarante ? A quoi rime cette identité nationale catholique, cette identité de petites villes le dimanche ? A rien, plus rien, tout à disparu ; il faut agrandir. » L’Art français de la guerre c’est peut-être Renan réinventé, habillé aux couleurs d’un autre siècle, chargé d’héritages nouveaux et porteur de bifurcations nouvelles. « Qu’est-ce qu’être français ? Le désir de l’être, et la narration de ce désir en français ». Un désir qui ne craint pas l’ardeur des corps et des métissages. Sinon gare ! prévient Alexis Jenni. Qu’en sera-t-il des perspectives ici dessinées ? Les mots ont-ils encore un pouvoir à l’heure où les électorats croient justement devoir s’en remettre aux biscoteaux et aux classements des extrêmes droites ?

Gallimard 2011, 632 pages, 21€

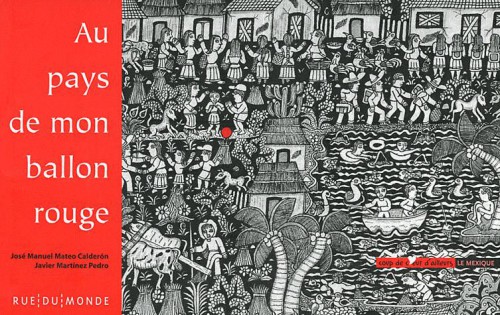

Au pays de mon ballon rouge raconte l’histoire d’un petit mexicain qui doit abandonner son ballon, rouge, et son chien, pour émigrer, avec mère et sœur, de l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis. Rien de nouveau sous le soleil migratoire mais il est vrai aussi qu’il n’est pas vain de répéter ad libitum que : les migrants ne quittent pas leur terre pour le plaisir, que le voyage est loin d’être une sinécure, que le danger se cache derrière mille et un visages, qu’un mur de 1 100 kilomètres sépare les deux pays, et que, pour ceux qui ont pu échapper aux trafiquants ou aux chiens de la police, il faudra grimper bien haut sur de grands immeubles pour nettoyer les vitres et les enseignes lumineuses symboles d’une autre société et d’une modernité à vous filer le tournis et le bourdon.

Au pays de mon ballon rouge raconte l’histoire d’un petit mexicain qui doit abandonner son ballon, rouge, et son chien, pour émigrer, avec mère et sœur, de l’autre côté de la frontière, aux Etats-Unis. Rien de nouveau sous le soleil migratoire mais il est vrai aussi qu’il n’est pas vain de répéter ad libitum que : les migrants ne quittent pas leur terre pour le plaisir, que le voyage est loin d’être une sinécure, que le danger se cache derrière mille et un visages, qu’un mur de 1 100 kilomètres sépare les deux pays, et que, pour ceux qui ont pu échapper aux trafiquants ou aux chiens de la police, il faudra grimper bien haut sur de grands immeubles pour nettoyer les vitres et les enseignes lumineuses symboles d’une autre société et d’une modernité à vous filer le tournis et le bourdon. Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite.

Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite.