Nadia Khouri-Dagher

Hammam & Beaujolais

Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?

Libanaise vivant en France, Nadia Khouri-Dagher est journaliste et essayiste. Spécialisée dans le monde arabe, auteur de nombreux reportages sur les « émigrants » (elle préfère ce terme à celui d'immigrés), elle interroge depuis une vingtaine d'années les questions culturelles et identitaires. Hammam & Beaujolais est un lexique où depuis le mot « accent » jusqu'au mot « zut » en passant par « Andalousie », « épices », « femmes », « islam », « manif » « quartiers », « Sans-culottes »... elle revient sur ces questions, sur un mode plaisant et personnel, en s'appuyant sur un dictionnaire subjectif, intime parfois et, in fine, utile à tous. Car la légèreté du propos ne doit pas masquer le fait que le prétexte de ce livre est un sujet essentiel pour nos contemporains : le dialogue du particulier et de l'universel, la question des appartenances plurielles, des identités composites et changeantes. Comment tout en respectant l'universalisme de l'humanité ne pas nier les différences, les formes particulières d'être au monde et à soi ?

Avec simplicité - mais non sans profondeur - Nadia Khouri-Dagher, revient sur son histoire personnelle et familiale pour saisir les différences, des plus prosaïques aux plus sacralisées, qui distinguent Français et Libanais. Les traditions et les façons d'être peuvent différer, il n'en demeure pas moins qu'elles servent toutes les mêmes desseins : vivre, partager, échanger, aimer... Qu'est qu'être Français alors ?

À lire Nadia Khouri-Dagher, on retient un art de vivre, une gastronomie, une légèreté et un goût pour l'impertinence, pour la conversation et l'échange (on pense ici à Jack-Alain Léger). La « francitude » se niche aussi loin des grandes villes, dans les cultures régionales, dans la culture populaire aussi, véhiculée entre autres par son médium n°1 la télévision et par la radio.

Pour l'auteur, issue d'une société autrement cloisonnée socialement, la France c'est aussi la découverte de l'égalité entre hommes et femmes, la découverte des brassages sociaux... de sorte que « les enfants d'émigrants pourront devenir Français quand ils seront plongés dans la société de France (...) ». « L'Andalousie moi je la vis à Paris », « dans l'Occident métissé » écrit l'auteur. Dans la France mondialisée, de plus en plus métissée, l'idée d'un modèle culturel ou civilisationnel unique, qui fut dans un passé récent souvent hautain et méprisant pour les peuples colonisés ou dominés, s'estompe.

« Passer d'une culture à une autre est (...) une leçon de relativisme culturel » explique Nadia Khouri-Dagher. Ainsi si le vin - en l'occurrence le beaujolais - est célébré en France, en Orient ce serait plutôt le haschich qui tourne les têtes. Et de rappeler justement qu'avant que le rigorisme religieux n'étouffe les sociétés arabes, le vin était aussi chanté par les poètes arabes.(1) Le vin et l'amour. Ainsi plaisirs, raffinements, légèreté... ignorent les frontières et savent se jouer des barrières linguistiques ou autres.

« Mes vingt années d'anthropologie, d'études et de voyages m'ont appris que rien ne ressemble plus à une réunion de famille qu'une autre réunion de famille, l'affection d'une grand-mère à celle d'une autre grand-mère, un rire d'enfant heureux à un autre rire d'enfant heureux (...), la fierté d'une identité culturelle à celle d'une autre identité. »

Hammam & Beaujolais est un hymne à l'échange, au partage et à la compréhension de l'autre... Mais le souci, louable, de confondre les fausses différences et de démontrer l'inanité d'un soi disant « choc des civilisations » ne doit tout de même pas faire l'économie des spécificités et de ce que François Julien nomment les « écarts » lorsqu'ils existent. On a parfois l'impression que l'auteur, emportée par son élan et sa volonté démonstrative, en vient à minimiser ces particularités (on pense bien sûr à la question religieuse ou au statut de la femme).

Pour autant, dans son article sur la joie - érigée en Orient « comme dans bien d'autres pays » en une forme de savoir vivre, Nadia Khouri note : « la joie (...) n'appartient à aucune culture en exclusivité. Mais que la civilisation moderne, soucieuse d'efficacité et de productivité, et qui laisse moins de temps à la convivialité, gomme chaque jour partout un peu plus. » Et si le vrai problème n'était pas les différences culturelles, bien relatives donc, mais plutôt l'émergence d'une nouvelle culture, cette « modernité » froide, techniciste, productiviste (la nouvelle barbarie dont parle Edgar Morin) qui partout valorise rendements, résultats et machines sur les hommes et sur les femmes ?

1. Voir notamment Muhammad al-Nawâji, auteur égyptien du XIVe siècle : La Joie du vin. L'Arène du cheval bai, traduit de l'arabe par Philippe Vigreux, éd. Phébus, 2006.

Edition Zellige, 2008, 220 pages, 19 €

immigration - Page 2

-

Hammam & Beaujolais

-

Chiens de la casse & La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Mouss Benia

Chiens de la casse

Leïla Marouane

La Vie sexuelle d'un islamiste à Paris

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Une tendance semble gagnée les écrivains, jeunes dans la carrière ou plus chevronnée : la « desesperite ». Des « desperate house writers » remplacent ici les « desperate housewifes ». Dès lors qu'il s'agit de rendre compte du parcours social d'un jeune français issu des quartiers, un brin basané ou franchement noir, la voie littéraire choisie débouche fatalement dans une impasse. Cette littérature désespérée et désespérante était illustrée un an plus tôt par les livres de Karim Amellal (Cités à comparaître) et d'Ahmed Djouder, (Désintégration).

Le propos finit par être convenu, les existences cousues de fil blanc et l'histoire, plus ou moins crédible, sombre souvent dans des épisodes et des chutes artificiels. Le roman n'est pas un bréviaire. Si l'écrivain s'inspire désormais des faits de société et moins des faits divers, n'est pas Dostoïevski qui veut. Substance, densité, vision, complexité, surprise, intériorité... passent à la trappe.

Pourtant cela n'exclut pas certaines qualités et traduit, même maladroitement, qu'une jeunesse ne demande qu'à vivre. Prenons les deux romans de Leïla Marouane et de Mouss Benia. La première, auteure algérienne confirmée et plusieurs fois primée, dresse le portrait d'un homme de quarante ans qui a parfaitement réussi. Banquier de son état, Mohamed vit toujours chez sa possessive maman. Notre richissime quadra fatigué de vivre dans le populaire et métèque Saint-Ouen décide de déménager pour le luxueux et luxurieux Saint-Germain des Prés. Mais, ballotté « entre deux cultures, et ligoté par la religion » selon la présentation de l'éditeur, l'expérience se terminera mal.

Les premières pages du roman sont riches de promesses. Mohamed, désireux d'assouvir ses désirs et ses fantasmes se révèle, dans un premier temps, réellement empêtré dans ses contradictions. Il est finalement peu question d'islam ici - le titre, racoleur ou commercial, pourrait tromper - mais des persécutions d'une mère, dominatrice et castratrice, « louve qui ingère ses petits » et des velléités de changements d'un individu qui butent sur les rigidités sociales et les murs des ghettos de riches.

Leïla Marouane parvient à faire sentir la fragilité du personnage, ses tourments internes. La métamorphose de Mohamed est sous tension et le lecteur commence lui-même à être sur le gril. Pourtant le livre ne tient plus ses promesses. Le récit s'emberlificote entre réalité et fiction, raison et folie, règlements de compte inutiles au sein du microcosme littéraire algérien en exil via le personnage de Loubna Minbar, double de l'auteur, fantasmes sexuels inassouvis, consommation d'alcool à gogo et injection de stilnox et autre Lexomil ad libitum pour se terminer par un échec d'autant plus improbable que le lecteur, du moins le chroniqueur, ne comprend plus grand chose... Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Mouss Benia signe lui son deuxième roman. Récit construit en deux temps : tout d'abord l'histoire qui va conduire le jeune Bouabdellah Benhadji, alias Bob en prison puis, à sa sortie ses tentatives sincères de rentrer dans le rang. Tentatives sincères, mais infructueuses. L'échec là aussi est au bout de la course.

Dans Chiens de la casse, Mouss Benia, décrit le quotidien de Bob : la cité, les parents, l'absence de perspective, les combines, les arnaques, le deal de shit ou de cocaïne, le goût pour l'argent facile, les rêves et les principes de réalités transmis non plus par les parents mais par ses nouveaux tuteurs que son les séries télévisées, les fréquentations, dangereuses parfois.

Il laisse entrevoir le parcours des générations, depuis le militantisme citoyen du « touche pas à mon pote » jusqu'à l'incrédulité et la disponibilité pour un islam entreprenant et que l'on devine ici prêt à occuper le moindre espace vacant et la plus petite parcelle de conscience fragilisée. Si l'on peut déplorer le laïus anti-scolaire c'est peut-être pour mieux le dénoncer. De même que certains rappeurs, qui envoient « les petits » au « casse-pipe », en prennent pour leur grade. Le ton est plutôt anti-clérical, la djellaba remplaçant ici la calotte.

Avec son pote Alain, Bob monte une arnaque pour soutirer un ticket gagnant du Millionnaire à un voisin. Bien sûr le coup foireux foire et Bob se retrouve pour dix-huit mois en zonzon. Cette première partie est la plus réussie. Libéré, Bob essaye de s'en sortir. Il veut « apprendre à conjuguer la vie au futur ». En vain. Il va terminer sa route sur ce qui devait être un gros coup. Une seconde partie peu convaincante, un brin caricatural.

Le livre est remarquable par le ton adopté. Point de faux-semblants langagiers ici, point de larmes ou de grandes envolées agressives. Ce sont aussi les dialogues entre Bob et Fodé, son copain de cellule. Le récit de Bob est entrecoupé des commentaires de Fodé, savoureux et empreints d'une sagesse aux accents africains.

Edition Hachette Littératures, 2007, 229 pages, 16 €

Edition Albin Michel, 2007, 318 pages, 19,50 € -

La Trempe

Magyd Cherfi

La Trempe

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Magyd Cherfi, l'ex-chanteur du groupe Zebda, possède un trésor : sa sensibilité et sa capacité à la traduire par des mots. Sans tricher. C'est bien l'impression que laisse ce poète, chanteur et désormais auteur. La Trempe est son deuxième recueil de récits après Livret de famille publié en 2004 chez le même éditeur.

Le livre offre quelques souvenirs d'enfance, des souvenirs qui donnent le ton, et du récit et de l'homme comme cette histoire où, gamin, il sauve le clebs de sœur Marie-Madeleine du sadisme et de la cruauté de ses copains de la cité... quitte à passer pour un lâche aux yeux des autres...

Taos, la mère, dispensatrice de sagesse kabyle, est omniprésente : « ma mère étouffait dans son impossibilité à nous porter secours ». « Elle s'était effacée au fil du temps pour nous faire plus de place avec en filigrane la prétention de nous sortir de la mouise. » Et cet aveu d'impuissance : « L'amour des pauvres n'a pas de mesure. (...) Maman nous a aimés pour qu'on lui ouvre des portes trop grandes pour nous, pour qu'on allume la lumière alors que l'interrupteur était trop haut ».

Comme beaucoup de fils de cette génération, (il faut lire de ce point de vue le récent Ahmed Kalouaz, Avec Tes mains, Au Rouergue, 2009) lorsqu'il évoque son père, Magyd Cherfi mêle admiration et regrets : « Je n'ai jamais pleuré devant lui dans ma vie d'adulte et je me suis dit pendant la descente du corps : ç'aurait été sympa de pleurer devant lui, qu'il s'approche de moi pour me serrer dans ses bras, sans dire un mot, juste des gestes comme une couverture bien chaude. »

La retenue, l'honneur à la sauce kabyle qui oblige aux silences, se traduisait chez le père par des « ça va ? », pudique interrogation qui cachait toutes les inquiétudes, toute la tendresse, tout l'amour d'un homme pour ses enfants. Magyd Cherfi raconte une « histoire de fils d'immigré » : « Papa est mort au terme d'une longue maltraitance, il nous fallait un diagnostic. Bien sûr les pauvres meurent les premiers mais si en plus on leur ôte leur dignité, ils meurent en souffrant. Il souffrit. »

Et cette formule lapidaire : « (...) jusqu'à la fin il avait été plus bougnoule qu'homme et voilà qu'il crevait comme un chien. »

Autre temps fort de ces récits, l'amour, la vie avec l'aimée mais aussi la crise et peut-être le désamour. L'intimité et les fêlures d'un être à qui on n'a pas appris certaines règles, certaines attitudes.Il y a du courage dans ses confessions car Magyd Cherfi se heurte à une morale, un sens de l'honneur typiquement kabyle qui oblige à cacher, à taire, à rester fort, à toujours « passer pour des hommes »...

« L'honneur m'a fatigué » écrit Magyd Cherfi qui souvent rame à contre-courant d'une communauté aux fausses valeurs, d'une société de faux-semblants et d'un public parfois de faux amis.

Les dénonciations sont puissantes. Les images fortes et concrètes. Magyd Cherfi parle plus avec son corps et avec ses tripes qu'avec sa tête. Les fulgurances poétiques transpercent le texte de part en part. Sa poésie de castagne gronde contre la misère : « J'ai pas demandé la misère, cette chienne que réclame le mythe. J'ai pas besoin de ça. Mon père en a payé le prix pour trois générations, c'est bon ! ». En rage aussi contre la reproduction des inégalités : l'orientation quasi obligatoire, systématique, les voies de garage, la douleur et les pleurs de la mère devant le spectacle de son frère parvenu au « terminus du parcours Jules Ferry » : « Mon frère aîné était en bleu de travail ». C'est ce jour, devant une mère éplorée qui visait pour ses enfants « la cime des hommes » que « je me suis senti devenir méchant » écrit Magyd Cherfi qui demande « pourquoi faut-il naître quand on a la certitude de lécher le caniveau ? »

L'émotion est bien le maître mot de ce livre. Une émotion qui emporte tout. Jusqu'aux faiblesses d'une écriture prolixe, jusqu'à ce dernier chapitre à la tonalité décalée et même dérangeante où, une fois de plus, l'auteur entre dans l'arène des polémiques publiques. Il ne faut garder ici que la tendresse de Magyd Cherfi. Une tendresse de cœur brisé, une tendresse de gueule cassée mais une tendresse d'un grand cœur et d'une belle gueule.

La Trempe a reçu le prix Beur FM de l'année 2008

Edition Actes Sud, 2007,167 pages, 15 € -

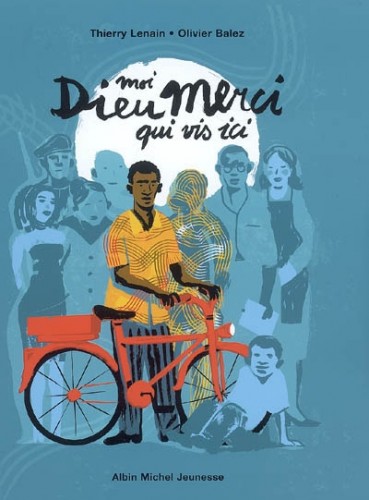

Moi, Dieu merci qui vis ici

Thierry Lenain et Olivier Balez

Moi, Dieu merci qui vis ici

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Dieu merci est un gamin angolais pris dans la tourmente de la violence. Orphelin, blessé, il sera séquestré par des militaires. Riche d'un seul viatique, une formidable énergie vitale héritée de son grand-père, il fuit pour survivre. Il parvient à gagner la France où, quelles que soient les vicissitudes de son quotidien, il est au moins vivant. Sans papiers, il se retrouve sans toit et sans rien à manger. Mais Dieu merci n'appartient pas à cette « foule de têtes baissées trop habituées à se presser ». Aussi saura-t-il entendre l'appel d'une vieille femme dans le besoin.

L'illustration, aux allures d'affiches illustrées, naïve en apparence, est constituée d'aplats de couleurs qui occupent toute la page voir la double page. Les dessins sont colorés, les contours marqués. Les couleurs sont simples mais précises et choisies : l'Afrique chatoyante de la princesse Nzingha s'efface sous les ocres, le rouge feu, les tons sombres, mordorés ou noirs, de la guerre, de la peur, du danger, de la solitude ; le blanc est celui de la vie, celui de l'infirmerie, celui de la vieille dame sauvée par Dieu merci, celui de la survie aussi ; le bleu de la traversée précède le retour de ce même ton brun qui dit la solitude de Dieu merci, allongé sur un banc public dans une France colorée, paisible mais indifférente.

Il n'y a pas - heureusement a-t-on envie d'écrire - de « happy end » qui fermerait la porte à la réflexion et à l'imaginaire. Bien au contraire. Si le destin de Dieu merci n'est pas tragique, il n'est pas pour autant sans ambiguïtés. C'est dans les non-dits du texte, les subtilités du dessin que se nichent les failles de l'existence et du monde.Edition Albin Michel Jeunesse, 2008, 13,50 €

-

Racaille

Karim Sarroub

Racaille

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Évidemment, pour Mohamed, c’est l’Algérie qui est devenue folle et, s’il ne s’agit pas de revenir en arrière (que les nostalgiques de l’Algérie de papa ne piaffent pas), du moins serait-il temps de réparer le gâchis. Iconoclaste à souhait, Mohamed inscrit d’ailleurs sur le monument aux morts érigé sur les hauteurs d’Alger : « De Gaulle, on t’a bien pourri la vie et repris l’Algérie de force, n’est-ce pas. Mais, gros malin, si tu voyais l’état du pays aujourd’hui… une vraie poubelle. Pour ça, chapeau, tu as su te venger et tu continues encore à te venger des décennies après. Tu n’aurais pas pu faire pire, tu sais… ». Jusqu’ici l’histoire pourrait fonctionner mais la démonstration pêche par l’inconsistance des personnages (Mohamed et son pote Mustapha ou encore la veuve de Boudiaf, le vieux moudjahid, Moh l’immigré, Alexandre, etc.) et l’enfilade des dénonciations (la barbarie de la circoncision, l’islam, les terroristes, le pouvoir algérien, l’antisémitisme, la discrimination dont sont victimes les Kabyles en Algérie ou les « Beurs » en France, le sexisme et autre misère sexuelle…) comme si l’auteur avait été emporté par ce qu’il avait sur le cœur. Un trop plein de silences et de souffrances. L’empathie peut jouer, mais le lecteur reste sur sa faim. Quand il n’est pas surpris voir interloqué.

Ainsi Karim Sarroub veut sans doute faire son Houellbecq quand il affirme d’entrée : « je m’appelle Mohamed, j’ai seize ans (…), je déteste les religions surtout l’islam (…) ». Le ton est ainsi donné, mais il n’est pas certain que cette charge sans discernement (c’est du moins l’impression qui se dégage) fasse mouche. D’autant plus quand le livre apostrophe les « intellectuels arabes » pour leur manque de courage quand il est question d’islam. Voilà qui est faire peu de cas des Abdelwahab Meddeb, Maleck Chebel ou Fethi Benslama (pour en rester à la France), et des critiques émises au sein même de l’islam (voir par exemple Ghaleb Bencheikh et son frère Soheib) ou des perspectives ouvertes par certains penseurs rationalistes (Mohamed Arkoun ou Youcef Seddik)

Reste que sur cette question religieuse, notre Mohamed, s’adressant à Moh, ci-devant immigré de Lille, voit juste : « Vous savez ce que vous êtes, là-bas [en France] ? La communauté musulmane. L’islam. En France, on vous appelle les musulmans. C’est scandaleux. C’est pire que racaille. Vous nous faîtes franchement pitié. Si ce n’est pas ça le mépris, mon vieux, faudra me l’expliquer ». Zahia Rahmani laissait entendre la même chose dans son Musulman, roman paru en 2005 chez Sabine Wespieser. Voilà qui est sûrement plus pertinent que de céder à cette facilité qui consiste à comparer les banlieues aux ex-colonies ou de prédire que, demain, les « beurs » reconnaîtront la France pour leur patrie. Ils le savent et depuis longtemps a t-on envie de rappeler. C’est n’est plus eux qu’il faut convaincre mais ceux qui traitent ces « beurs » de « racailles » avec qui Mohamed le clandestin ne veut surtout pas être confondu…

Edition Mercure de France, 2007, 155 pages, 14 €

-

Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939

Philippe Rygiel (sous la direction de)

Le bon grain et l’ivraie. La sélection des migrants en occident, 1880-1939

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

Retenons ici le lien qui se noue entre l’idée nationale et la mise en place d’une politique à tout le moins d’un cadre réglementaire visant à sélectionner les étrangers en fonction de critères particuliers. De ce point de vue, la France, à la différence du Brésil et de l’Allemagne, mais aussi de l’Angleterre (Aliens Act en 1905 mais surtout loi de 1920), des USA (Chinese exclusion Act de 1882) sans parler de l’Australie ne semble pas pratiquer une sélection ethnique. Faut-il y voir une conséquence heureuse des idéaux de 89 et d’un universalisme à la française, étrangers par exemple à la définition d’une nation ethnique allemande née de l’imaginaire d’une « nature » ou d’une « race » allemande faisant des Juifs et des Polonais des « indésirables » ? Peut-être. Comme le montre P.Rygiel les espaces politiques nationaux, produits d’histoires différentes, façonnés par des traditions culturelles et idéologiques distinctes, élaborent des systèmes législatifs différents. Pour autant, la France de la Déclaration universelle des droits de l’homme opère des distinctions parmi « ses » étrangers. Ainsi, si les ressorts ethniques et raciaux ne semblent pas être, a priori, au fondement des dispositifs de sélection, pour l’administration centrale, les populations migrantes et étrangères ne sont pas homogènes, certaines communautés jouissant d’avantages ou de privilèges dont d’autres sont privées. C’est le cas des Américains présents en France dans l’entre-deux guerres. Si selon Kant « personne n’a originairement le droit de se trouver à un endroit de la terre plutôt qu’à un autre », en matière de migrations, certains se voient gratifier d’un surplus d’âme et donc de droits…

L’utilité économique, l’état sanitaire et l’ordre public sont au cœur des dispositifs hexagonaux, mais, la question raciale et ethnique n’est pas évacuée pour autant. Sans parler de la question noire et remonter aux mesures de contrôles des étrangers du Consulat et de l’Empire, Geneviève Massard-Guilbaud, dans une contribution centrale, souligne les responsabilités de l’Etat dans le fait que l’immigration algérienne, « aujourd’hui encore », reste une « immigration à part ». Selon l’auteur, l’immigration algérienne « a été victime, de la part de l’Etat, de discriminations comme n’en ont connu les immigrés d’aucune autre nationalité, et ceci dès les lendemains de la première guerre mondiale ». Elle innove, en relativisant la doxa qui fait de la guerre d’Algérie l’origine de cette spécificité. Elle incrimine plutôt ici la politique nationale métropolitaine qui, pour faire court, se serait calquée sur la politique coloniale : craintes et fantasmes quant à la sexualité des Algériens (se profile l’horreur d’un possible métissage ou brassage…), efficacité du lobby des colons et des milieux patronaux d’Alger, peurs enfin que ne fleurissent les fleurs de l’émancipation dans l’esprit des colonisés provoquant « une brèche dans l’apartheid de fait qui sévissait en Algérie ». G.Massard-Guilbaud précise comment l’Etat français a mis en place une politique non seulement discriminatoire mais aussi illégale et inefficace. Une politique qui aura, sur le long terme, des conséquences catastrophiques en fermant aux Algériens « l’accès à toutes les voies connues pour faciliter l’intégration ».

L’ensemble des contributions montre que la sélection, le contrôle et l’affectation des immigrés en France exigent de prendre en compte bien des critères : l’organisation du marché du travail, les besoins économiques sur le plan national mais aussi par secteurs ou régions, les dispositifs institutionnels et leurs conditions d’application, les relations diplomatiques avec les pays d’émigration, les capacités organisationnelles ou d’adaptation des migrants eux-mêmes etc. Enfin, « parce qu’une partie au moins des immigrés est appelée à se fondre dans la communauté nationale, la « question immigrée » rejoint par ailleurs le problème de la définition de la nation et de la délimitation de ses contours, question politique centrale de la période ». Question redevenue centrale aujourd’hui et qu’il est bon d’éclairer par ce retour en arrière.

Edition Aux Lieux d’être, 272 pages, 28,50 €

-

Virée romanesque en 2006

Virée romanesque en 2006

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

Si Pieds Blancs est plus dense et sur bien des sujets plus pénétrant que Le Poids d’une âme, ce dernier se distingue par la volonté de l’auteur d’écrire une histoire, d’écrire un roman et non un livre témoignage. M. Rachedi déroule le fil d’une enquête journalistico-policière visant à disculper et à sortir le pauvre Lounès des griffes de la machine judiciaire. Sans doute, l’histoire ne renferme pas un suspens insoutenable, mais l’auteur parvient tout de même à maintenir son lecteur en haleine. Côté écriture, M.Rachedi ne joue pas dans le démago en cherchant à écrire comme on parle (ou parlerait) dans les cités.

Sur le fond, le livre offre l’avantage de ne pas enfermer les lieux et les personnages dans des démonstrations univoques, respectant à la fois la polysémie de toute création littéraire mais aussi l’exergue taoïste placé en tête du livre. M.Rachedi rompt aussi avec la noirceur ambiante quand il est question de banlieues sans taire pour autant certains aspects négatifs et sombres. Sans se poser en donneur de leçons, il pointe du doigt les dysfonctionnements de la presse, de la police ou de la justice. Pour toutes ces raisons, il est plutôt un message d’espoir et permet de ne pas désespérer de l’humanité et de nos semblables...

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Du rêve pour les oufs, le deuxième titre publié par la célébrissime Faïza Guène (après Kiffe kiffe demain) est, disons le, moins digne d’intérêt. Entre ces copines et ses rêves d’amour, à vingt-quatre ans Alhème porte sur ses épaules ce qui lui reste de famille (un père malade et un jeune frère qui flirte avec la délinquance) et porte son regard sur le monde de oufs qui l’entoure. Pourtant, malgré un côté fabriqué (forme et fond), Faïza Guène donne à lire un texte énergique à l’unisson peut-être des banlieues : jeune, pétillant, fonceur et un brin déboussolé. En ce sens, il peut, à l’image de bien des jeunes des cités, se révéler dynamogène.

Nadia Berquet a publié La Guerre des fleurs. Cette Toulousaine en est à son troisième bouquin après deux recueils de nouvelles parus chez le même éditeur. Ce n’est pas une histoire drôle : huit enfants se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Pas drôle du tout donc mais écrit avec des mots justes, sur un rythme lent, aux phrases courtes, à la sonorité douce et chaude. La construction, qui rappelle le Tandis que j’agonise de Faulkner, donne à entendre des monologues intérieurs qui rythment les cinq temps du roman. Récits de vies, de blessures et de non-dits. Histoire de famille. Histoire d’une famille française aux origines ensoleillées par la figure maternelle. À noter la scène douloureuse de l’enterrement qui voit les enfants dépossédés de leur mère par le groupe et les religieux. Une dépossession déjà présente chez Jamal Mahjoub (Là d’où je viens) et chez Azouz Begag (Le Marteau Pique-cœur).

Retour remarqué pour Mehdi Charef, pionnier de la première heure, gratifié du Prix Beur FM pour son nouveau roman. À bras-le-cœur revient sur l’enfance, une enfance algérienne avec à la clef l’exil dans un bidonville... rien de nouveau sous le soleil de l’immigration si ce n’est peut-être davantage de maîtrise dans l’écriture et cette sensibilité de l’auteur et cinéaste. Le grand cœur de Mehdi Charef déborde à chaque ligne.

Difficile en revanche de suivre Karim Amellal et Ahmed Djouder. Ce dernier signe ici plutôt un pamphlet qu’un roman. Un pamphlet qui n’évite pas de nombreux écueils. Quant à Cités à comparaître, récit d’ « une merde de vie » d’un paumé qui serait devenu malgré lui un terroriste, on frise la caricature, avec beaucoup de répétitions en prime. S’il s’agit là de littérature ce serait une littérature du désespoir. EN 2006, les romanciers ont souvent voulu faire parler les bourreaux (voir Salim Bachi avec Tuez les tous !, ou Jonathan Littell avec Les Bienveillants), mais n’est pas Goncourt qui veut !

Karim Amellal, Cités à comparaître, Stock, 2006, 177 pages, 15,50 €

Nadia Berquet, La Guerre des fleurs, HB Éditions, 2005, 142 pages, 14 €

Mehdi Charef, À bras-le-cœur, Mercure de France, 2006, 187 pages, 14,80 €

Ahmed Djouder, Désintégration, Stock, 2006, 157 pages, 15 €

Faïza Guène, Du rêve pour les oufs, Hachette littérature, 215 pages, 16 €

Mabrouck Rachedi, Le Poids d'une âme, JC Lattès, 2006, 214 pages, 13 €

Houda Rouane, Pieds Blancs, Éd. Philippe Rey, 2006, 314 pages, 19 €Illlustrations: Mabrouck Rachedi, Houda Rouane

-

Migrateur

Marylinn Maurage

Migrateur

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Dans Migrateur, la « blague » prend les allures d’un clandestin russe qui, sitôt sorti de la soute de son cargo de fortune, doit illico draguer une fille, histoire de ne pas dormir dehors, avant de se constituer tout aussi fissa un dossier aussi factice que béton pour émouvoir les juges de l’Ofpra. Après quelques péripéties permettant aux lecteurs d’apprécier l’instinct de survie du jeune homme (on pense alors au sanguinaire Trans de Pavel Hak), Vadim trouve refuge chez Meil, une comédienne dilettante qui tient le rôle de Simone dans La Religieuse de Diderot. Meil est aussi agréable que plaisante, mais présente, pour Vadim, l’extrême désagrément d’être homosexuelle. Car bien sûr le cœur du slave s’amourache de la belle celte, mais étant donné les préventions de la jeune femme, il est préférable de vivre sa passion dans la clandestinité. Effectivement, « l’immigration ça fout le bordel » au point de bousculer toutes les fausses évidences et les repères en apparence de bon aloi. Ainsi, le désormais fameux « la France tu l’aimes ou tu la quittes », se révèle une belle bêtise car c’est par trop d’amour que Vadim risque, lui, l’expulsion de l’appartement-refuge. Notre jeune homme se trouve face à une double frontière et il n’est pas certain que la barrière de l’amour soit moins haute que celle du droit national : « Je ne peux rien pour toi… On est pas de la même espèce, tu n’es pas un être humain pour moi… enfin je peux te parler… mais je ne peux pas faire autre chose, je ne peux même pas l’imaginer (…) » dixit l’honnête mais écœurée Meil.

Pour raconter cette histoire, Marylinn Maurage convoque moult épisodes aussi cocasses que révélateurs de quelques aspects et personnages de notre moderne société : une boutique bio fréquentée par des vieux libidineux, un salon catho-bio où Meil revêt son costume de religieuse du… XVIIIe siècle, des chats maquillés en petits tigres et des fausses reliques le tout vendu chèrement à la crédulité et à la convoitise, un militant d’Attac peu sympa, un pope russe plus avenant, une campagne bretonne grise où l’indigène est vieillissant… et, après le reportage consacré à l’expulsion de sans papiers, la France semble insouciante devant sa ration de publicités télévisuelles. Mais voilà ! la Bretagne de Marylinn Maurage n’est pas celle d’un certain natif de La Trinité-sur-Mer. Plutôt celle de Montfort sur Meu. Une Bretagne accueillante et solidaire, même si l’argent et le travail font défaut. Ainsi les copains de Vadim vont se mobiliser et l’aider à rester en France. C’est d’ailleurs Valentin, le troisième larron de la bande qui trouvera la bonne (et saugrenue) idée ; celle qui permettra à Vadim de passer les frontières. Toutes les frontières.

Édition de L’Arganier, 2006, 251 pages, 19 € -

Le Malentendu

Franco La Cecla

Le Malentendu

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».

L’auteur, anthropologue italien partagé entre Palerme et Paris, ancien élève d'Ivan Illich et de Michel Foucault, présente dans Le Malentendu, son premier livre traduit en français, une réflexion stimulante sur l’altérité. Partant des travaux de Vladimir Jankélévitch (celui du Le je ne sais quoi et le Presque rien), le malentendu ne se réduit pas à un défaut de la fade et triomphante communication, mais est plutôt une chance, celle de la rencontre. Cet événement, ce « lubrifiant des rapports interpersonnels », selon le mot du philosophe français, seul le temps le sauvera, en permettant aux uns et aux autres de renouer avec la « conscience de l’« expérience de l’autre ». Au temps comme solution au malentendu (V. Jankélévitch), l’auteur, en ancien urbaniste qu’il fut, ajoute une dimension spatiale. Selon lui, « on peut « habiter » le malentendu et en faire une zone de respect, un « coussinet amortisseur » de la relation à autrui ».

Revenant sur les ghettos juifs et illustrant son propos par l’expérience des Littles Italies ou des Chinatown, le ghetto « est une façon de limiter le malentendu interculturel, et de le gérer en se servant de l’espace urbain ». Ainsi, serait-il « le malentendu par excellence » parce qu’il cacherait « sous un terme négatif quelque chose de très utile ».

Ce mode de gestion du rapport à l’autre, cette forme de résistance à une assimilation rapide ou ces simulations d’identité... créent « un espace pour la rencontre, pour le pacte qui doit s’en suivre ». Ce n’est pas de la fermeture et du repli sur soi mais bien de la rencontre dont l’auteur fait ici l’éloge, à travers le malentendu et ses transpositions spatiales et urbaines. Une rencontre qui ne va pas de soi et qui exige ces « acrobaties » de la part d’un groupe (minorité culturelle, linguistique, ethnique, immigrés...) pour « rendre sa présence élastique et apte à la contradiction sociale ». La « fragmentation », repérable dans les grandes villes américaines par exemple, n’est plus pour l’auteur assimilable au malentendu ; il en marque la fin, la disparition, sa mutation en « peur », alors, « l’espace physique n’est plus perçu comme seuil mais comme barrière ». Fustigeant le discours sur l’intégration, Franco La Cecla marque bien la différence entre ce qu’il nomme « ma découverte « positive » du ghetto » et « ces lieux de haine, de marginalisation et de violence » que seraient « les banlieues parisiennes ». « Une banlieue n’est pas un ghetto, c’est bien pire. C’est un lieu auquel on a soustrait le temps, c’est une périphérie où la temporalité relationnelle avec la ville est totalement impossible, c’est le lieu off limits de la réclusion, l’espace du refoulement physique des différences ». Et, sur cette question essentielle aujourd’hui, celle de la place de l’islam dans les sociétés européennes, l’auteur diagnostique que « l’islam tourne au fondamentalisme précisément là où l’Occident a perdu son caractère multiculturel et multiconfessionnel ».

Après l’éloge du ghetto, l’auteur loue la frontière. Non pas la ligne de démarcation (caractéristique du « mythe de l’intégration », ligne tracée par on ne sait quelle instance supérieure et soupçonneuse, et qui très vite se transforme en tranchée) mais la frontière comme « filtre et séparation, lieux où se présentent deux identités », « sorte de terrain vague », flou et incertain. Elle s’apparente plutôt aux marchés traditionnels comme lieux de la mise en scène et de la rencontre des différences, ou, aujourd’hui, aux villes-mondes. La frontière est alors lieu de malentendu, c’est-à-dire « un parcours de la connaissance dans le temps. Mieux, elle devient « identité » et Franco de Cecla rejoint E. Glissant, P. Chamoiseau et d’autres dans la tentative de dégager une « troisième voie entre universalisme et fanatisme localiste », celle de la « créolité » et du métissage et de la « démonstration qu’il n’y a pas d’identité fixe, que l’identité n’est pas une limite mais une ressource de vie ».

Préface de Marc Augé, édition Balland, 2002, 163 pages, 14,50 € -

Bretons de Paris. Des exilés en capitale

Didier Violain

Bretons de Paris. Des exilés en capitale

A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.

A lire le très beau livre que Didier Violain consacre aux Bretons de Paris l’on se rend vite compte que l’expérience de l’exil est, toute chose égale par ailleurs, la même, que l’on viennent de Bamako, d’Alger ou de Bretagne. Il y est là aussi question de différences, de communauté, de mémoire spécifique et même de la revendication d’une double culture, française et bretonne.

C’est souvent pour des raisons économiques que l’on décide un beau ou triste jour de quitter les siens pour aller trouver du travail à Paris, quand ce ne sont pas les entreprises elles-mêmes qui recrutent la main d’oeuvre sur place comme les usines Citroën par exemple.

Débarqué Gare Montparnasse, l’immigré breton peut compter sur la solidarité des siens : famille ou réseaux communautaires et espérer échapper aux pièges de la grande ville, cette Sodome que chante Glenmor.

Paris, qui a peut-être fait rêver, réserve pas mal de désillusions : le travail y est difficile : sans qualifications les premiers immigrés bretons trouvent à s’employer comme terrassiers, bonnes à tout faire ou OS à l’usine. « C’est au Breton que l’on donne les travaux dont personne ne veut! A l’usine, à l’atelier, au chantier, tout est assez bon pour lui. Et comme il vit au jour le jour, sans avance et que derrière lui se trouve une femme avec quatre, cinq, six enfants, ils s’attèle aux besognes les plus ingrates, quelquefois même les plus délétères. C’est vraiment le paria de Paris », ainsi s’exprime le Père Rivalin, en 1898, au congrès des associations ouvrières de Saint Brieuc. Plus tard ils seront chauffeurs de taxis, coiffeurs, restaurateurs avant de se tourner vers l’administration. La mémoire bretonne n’oublie pas non plus les moqueries, les propos xénophobes voir racistes, la solitude de l’immigré et sa nostalgie du pays et des siens...

Avec de nombreuses photos couvrant plus de cent ans d’immigration et une soixantaine de témoignages, l’auteur Didier Violain, breton lui même et parisien depuis 1980, dresse l’histoire de l’immigration bretonne à Paris. Elle a commencé avec la seconde moitié du XIXe et s'est prolongée, par vagues successives, jusqu’après la Seconde Guerre mondiale. Il n’était pas rare encore dans les années 50 ou 60 de croiser de vieux Bretons fraîchement arrivés dans la capitale qui ne savaient pas parler le français.

Les Bretons de Paris, du quartier Montparnasse notamment, de Saint Denis, de Versailles, de Villeneuve le roi ou d’Athis Mons ont réussi à maintenir vivant le lien avec la terre d’origine et à faire vivre une culture à laquelle des générations de Bretons, même nées à Paris, restent toujours attachées, même quand il n’est question que du souvenir des origines comme en témoigne Patrick Braouezec, le ci devant maire d’origine bretonne de Saint Denis.

Pour entretenir cette mémoire, et plus tard développer un discours revendicatif et identitaire, les Bretons de Paris et de sa région se sont dotés de nombreuses structures associatives - à l’image de La Maison de la Bretagne - et de lieux tels ces cafés et restaurants bretons qui ont été de véritables points d’ancrage de l'immigration bretonne. Il faut dire, comme le montre aussi l’expérience kabyle, que les artistes, chanteurs et poètes bretons ont beaucoup fait pour populariser et ancrer le discours identitaire. D’ailleurs, pour beaucoup, le 28 février 1978 marque le renouveau de l’identité bretonne. Ce jour-là Alan Stivell triomphait à l’Olympia.

Ainsi, et même si les conditions, les époques, les obstacles et autres cultures ne sont pas les mêmes, rien de nouveau donc sous le soleil de l’émigration qu’elle soit africaine, européenne ou bretonne.

Edition Les Beaux Jours, octobre 2009, 25€(Il s’agit de la réédition d’un livre paru en1997 aux éditions Parigramme)