Martin Melkonian

Arménienne

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

L’écriture de Martin Melkonian progresse sur une ligne délicate, celle des émotions qui naissent de traces incertaines, de lieux reconstitués, d’un « flash d’éblouissement », d’une « vaguelette mordorée », d’un « minuscule paquet de mots arméniens » ou de quelques « miettes ». C’est là, au cœur de l’évanescence, que se devinent un visage, une attitude, que s’échappe un parfum de violette, que coulent des larmes ou se distingue l’écho d’une lointaine rumeur. La mémoire est aussi fragile que fut transparente la vie de cette Arménienne, « comme si elle n’avait pas d’histoire ; pas de récit ; pas de Je ». Elle s’appelait Victoria. L’auteur est son fils.

A Constantinople, dans le quartier de Beyazid, la famille Handjian échappa aux rafles, déportations et génocide de 1915-1916. Mais, en 1926, il fallut tout de même partir, direction Nice, avec pour visas la mention « sans retour » : exit, du balai et ne revenez pas ! En France, une autre page est à écrire. Celle de l’exil.

Victoria n’a pas laissé d’archives, pas d’albums photos. Juste quelques papiers et lettres, « poèmes d’amour entravé » à son fils adressés. Et deux ou trois clichés. Avec ces maigres indices, le « piètre enquêteur », comme s’accable lui-même l’auteur, réussit, et avec quelle force !, à reconstituer le fil ténu d’une existence, cette « précarité de coton hydrophile », le quotidien d’une femme invisible, le courage discret d’une modeste immigrée « de nationalité réfugiée arménienne », successivement « couturière, culottière, petite main finisseuse… ». L’écriture élégante se déploie dans des phrases descriptives et longues, comme pour mieux retenir le souvenir, s’accrocher à l’instant fugace de la remémoration. Les pensées et les commentaires affleurent, sur la pointe des pieds, comme pour ne pas déranger.

Le fils s’en retourne sur les lieux de Paris où sa mère a travaillé et vécu : ateliers de tailleur, boutiques-ateliers ou l’appartement de Georges, le frère tant aimé qui détourna pourtant l’héritage familial. Et puis il y eut, après le «gourbi » de la rue d’Aubervilliers, cette modeste chambre sans commodités, au 204 rue du Faubourg Saint Martin. C’est là, au milieu de l’indéchiffrable gouaille des faubourgs, que l’exilée porta à bout de bras son foyer, constitué d’un mari trop tôt paralysé et de son unique et anémique rejeton. C’est sur le tard, à 40 ans, en 1947, que Victoria épouse Yervant. Mariage sans amour, rencontre de deux solitudes qui deviendra avec l’arrivée, trois ans plus tard, de l’unique fils, Jiraïr, un couple uni et une famille. Avec si « peu de vocables à sa disposition », Victoria ne parle pas beaucoup. Ou à peine. Elle aime en silence. Elle fait fasse à la vie, en silence. L’amour des siens et le renoncement pour viatique. « Heureusement, songe-t-elle, les sentiments ne se prononcent pas ; n’ont pas d’accent étranger ; ne nécessitent pas une articulation spéciale. Le silence est leur royaume. »

Jiraïr grandit entre deux langues : celle « de l’amour » (le français) et l’autre, « l’arménien de Constantinople-Istanbul », qui s’est infiltrée et chemine mystérieusement en lui. Très tôt le père est paralysé, le gamin souffre d’anémie. Victoria travaille. Victoria soigne. Victoria élève son « fiston prometteur », « la promesse », celle de la réussite scolaire, de l’éducation comme un investissement. « Ne me traîne pas de malheur en malheur » lui écrit-elle un jour. En 1965, grâce à l’association des paralysés de France, la famille obtient un appartement à La Courneuve. Plus tard, veuve et seule, Victoria souhaite revenir sur Paris. « Après tout, elle se sent autant Parisienne que Constantinopolitaine, et serait à même de revendiquer une citoyenneté d’un type particulier combinant géographie et rêverie. Aucune ligne de démarcation n’est tracée en elle. » Victoria referme la parenthèse dans un dernier appartement, au numéro 13 de la rue des Amiraux. La « ressortissante étrangère », née à Constantinople, est enterrée à Avranches, dans la Manche.

Qu’il y a loin entre « le prestige de Beyazid » et la condition d’immigrée à Paris. C’est « la dégringolade des apparences ». Victoria, « épave parmi les épaves » s’est échouée sur « l’île de la pauvreté », dans un quotidien « où le noir l’emporte si souvent ». Pour « atteindre la nuance de vie d’un être particulier », Martin Melkonian privilégie, le concret, le détail physique, les faits. Il s’appuie sur des « miettes » de souvenirs, des bribes d«’arménien de Constantinople-Istanbul, deux ou trois papiers et lettres et pas davantage de photographies. Il y ajoute les lieux d’une vie et les silences bourrés de tendresse d’une mère qui avait fait du renoncement son bouclier. Avec ces maigres indices et son amour pour sa mère aujourd’hui disparue, Martin Melkonian réussit à recomposer le fil fragile d’une vie, ressusciter un être bien réel, ranimer une femme que l’on souhaiterait prendre dans ses bras, avec qui l’on partagerait quelques tiropitakias et autres beureks. Attablés à la terrasse ensoleillée d’un traiteur grec de la rue du Poteau à Paris, on l’écouterait évoquer ses souvenirs, ses « retrouvailles éclairs avec le Bosphore » que sept décennies d’exil n’ont pas réussi à effacer chez cette vieille immigrée qui s’appliqua, sa vie durant, car tel est le lot de l’étranger, à donner le change jusque et y compris sur les photos de famille : « chaque pose ou chaque surpose apparaît avec la marque spéciale de la revanche. De la revanche et du rappel. C’est mieux qu’un « Voilà comment j’aurais dû être ». Peut-être un « Voilà comment je suis restée ». Fidèle à un nous enfermé dans une jarre dormant au fond des eaux du Bosphore. (…) La surpose : une dignité plutôt qu’une vanité ; une endurance plutôt qu’une dignité. Le langage d’une femme d’origine arménienne en terre franque. »

Dans cette évocation délicate, emplie de tendresse, à l’écriture élégante et subtile, Martin Melkonian ne laisse affleurer que de rares commentaires, disposés ici ou là avec discrétion. On est loin du texte d’Ali Magoudi (Un Sujet français, Albin Michel, 2011), reconstitution psychologisante de la figure paternelle et où l’enquêteur-narrateur occupe le terrain. Dans ce long poème d’amour, le fiston s’efface derrière la mère. Arménienne est un très beau texte sur la mémoire et le temps. Sur la perte aussi, née des bifurcations de l’existence, de l’exil, des générations qui passent, d’un fils qui prend le large : « plus j’affiche mon présent, plus je gomme son passé. Mieux dit : mon présent aimanté par un avenir libérateur ne s’accorde plus avec son passé enchaîné. » Récit sur le vieillissement, la solitude comme antichambre de la mort, Arménienne est un long poème d’amour d’un fils à sa mère. « Je ne chasse par l’Arménie ; je l’ignore. Et l’ignorant, je respire ou crois respirer. Je méconnais le redéploiement infini de l’être vers l’origine, cette origine qui tient lieu d’ego. Le lieu par excellence. Le repose-tête ! ».

Maurice Nadeau, 2012, 120 pages, 19,50€

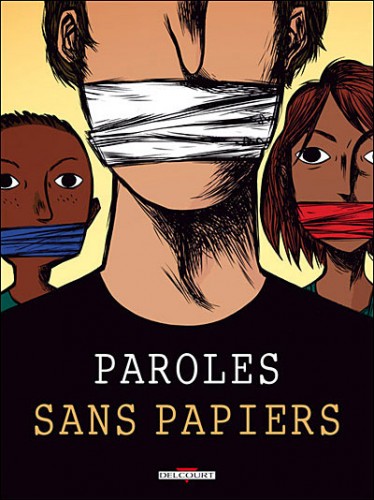

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ». Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux.

Dans ce petit livre, Serge Weber, maître de conférences en géographie à l'université de Paris-Est présente les nouvelles tendances des migrations internationales et les politiques d'immigration menées par les États européens. Il souligne surtout les contradictions de ces politiques au regard des besoins et tord le coup à quelques idées reçues qui obscurcissent l'entendement et empuantissent certains programmes électoraux. C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de

C'est un premier roman autobiographique que donne ici Knud Romer. Danois d'origine allemande par la branche maternelle, il raconte, en bousculant la chronologie et en entremêlant l'histoire des deux branches de la famille, près de soixante ans de saga familiale (des années dix aux années soixante-dix), soixante ans d'histoire danoise et allemande, d'histoire européenne. L'irlandais Hugo Hamilton, lui aussi d'origine allemande avait en son temps raconté les déboires familiaux et l'hostilité de ces concitoyens celtes à l'égard de sa mère également teutonne. De ce point de vue, Cochons d'allemand est le versant danois de  Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles.

Ce "voyage" à Dreux par l'auteur de Faire France est une enquête de terrain réalisée en 1997, un important appareil statistique doublé de plus de 200 entretiens. À ces données locales s'ajoutent de nombreuses références à d'autres travaux. Mais l'enquête, qui prend parfois une tournure journalistique, n'est pas une froide recension. Les convictions, le sens de l'engagement et les perspectives avancées par l'auteur enrichissent ce travail. Ainsi, ses critiques de la gestion municipale, de l'image et de l'action de la police, des discriminations sociales et professionnelles ou ses mises en garde, fermes et claires, contre certaines attitudes des jeunes des cités ou organisations musulmanes lui donnent plus de poids. Selon Michèle Tribalat, Dreux, déjà symbolique pour avoir la première ouvert ses portes au FN, "va plus mal que la France en général, son contexte démographique est plus exigeant, la situation sociale plus explosive et la dégradation plus marquée". Avec 36 800 habitants et un taux de chômage estimé à 24,8 % en 1997, Dreux est une ville ouvrière et jeune, marquée par une inquiétante tendance à la paupérisation. Son tissu industriel est non seulement fragile mais aussi dépendant, pour plus de deux tiers de ses emplois, de décisions extérieures. Avec 48,6 %, Dreux enregistre "la plus forte concentration de populations d'origine étrangère". Un tiers de cette population est originaire du Maghreb (19,9 % du Maroc, 8,9 % d'Algérie et 2,2 % de Tunisie), le reste se répartissant entre populations d'origine turque (5,4 %) portugaise (5 %), noire africaine (3,4 %) ou pakistanaise (1,3 %). Dixième circonscription par ordre d'importance du taux de délinquance, estimé à 116 ‰ (contre 60 ‰ en moyenne nationale), à Dreux, "tant en termes d'évolution que de niveau réel, la délinquance s'avère légitimement préoccupante". Rappelant qu'il n'y a pas de lien de cause à effet entre immigration et délinquance, Michèle Tribalat souligne que "seule la condition objective de 'nécessité', de 'besoin' reflétée par le taux de chômage se révèle liée au niveau global de délinquance et plus particulièrement à ses composantes prédatrices". La concentration de cette "population d'origine étrangère" est variable. De 15,7 %, dont près de 9 % de population d'origine portugaise dans le centre-ville, elle est, par exemple de 79,1 % dans le quartier des Charmards, dont plus de 45 % de population d'origine marocaine. À cette "segmentation ethnique du territoire", avec au centre les "populations d'origine française" et à la périphérie celles "d'origine étrangère", s'ajoutent les oppositions entre nantis et déshérités, entre vieux et jeunes. "Dreux n'est plus le lieu d'une structure sociale collective cohérente", note Michèle Tribalat, qui montre que cette "segmentation" est devenue constitutive de "l'identité locale, individuelle et collective", au point que l'autorité publique elle-même est perçue comme partie prenante de cette opposition. Plus grave, elle alimente une dangereuse "logique de coupables-victimes" qui, ignorance aidant, conduit à la radicalisation des uns et des autres, à l'exacerbation réciproque d'un racisme anti-arabe et d'un racisme anti-français doublé d'un repli identitaire centré sur la religion musulmane. Dans un chapitre quelque peu caricatural et par trop généraliste, Michèle Tribalat analyse l'influence et la dégradation du modèle parental maghrébin - où le père fait figure de satrape domestique ! - sur le rapport des plus jeunes à l'école et à l'autorité notamment et, de façon plus pertinente, sur l'influence des valeurs transmises au sein des familles sur la vie en société. Distinguant nettement la pratique de la religion, de la "propagande active" d'une doctrine hostile à la séparation du politique et du religieux, l'enquête montre que "l'islamisme est en gestation à Dreux". À l'opposé des conclusions optimistes d'autres travaux (Isabel Taboada-Léonetti ou F. Khosrokhavar), Michèle Tribalat est extrêmement critique quant à l'influence d'associations qui, comme les Jeunes Musulmans de France, distillent "une idéologie islamiste sous le masque de la laïcité". Pour l'auteur, "ces associations n'ont abandonné ni la dimension communautaire, ni le caractère totalisant de la doctrine islamique". L'action de ces structures - comme la sous-traitance des problèmes sociaux confiée par les pouvoirs publics à des médiateurs religieux ou associatifs mal identifiés - aggrave les oppositions et la déréliction du lien social, dont les manifestations sont ici détaillées : tendance au repli sur soi, affaiblissement des contrôles sociaux, non-intériorisation des normes collectives, multiplication des incivilités, désaffiliation institutionnelle... Le tableau présenté ici est sombre, peut-être un peu trop. L'ethnicisation des rapports sociaux, si ce n'est sur Dreux, du moins en France, peut être discutée, voire contestée. Par ailleurs, de ces quartiers émergent aussi des initiatives qui justement recréent des liens sociaux, ce que montre, avec insistance aussi, Michèle Tribalat pour Dreux. Les trop noires perspectives ici esquissées ne sont pas inéluctables, semble dire l'auteur, pour peu que l'on se donne réellement les moyens de comprendre la réalité et surtout d'élaborer des politiques globales. "Penser l'avenir de Dreux, c'est faire des projets pour les jeunes Drouais, aujourd'hui majoritairement d'origine étrangère. À Dreux, on bute encore sur ce fait, qu'on n'arrive pas à dépasser. Mais il nous semble que c'est toute la société française qui bute sur cette réalité. Les enfants des immigrés maghrébins sont partie intégrante du peuple français, et ont une légitimité égale à celle des autres Français." On ne saurait être plus clair et dégager, par l'énoncé de cette évidence, qui n'est pas encore présente dans toutes les têtes, autant de perspectives nouvelles. Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme...

Mako Yoshikawa est née aux États-Unis. New-yorkaise, elle est l'arrière-petite-fille d'une geisha et signe là son premier roman. Elle y démonte les ressorts secrets du désir au féminin à travers trois générations de femmes. Il y a d'abord Yukiko, la grand-mère, ancienne geisha, vivant toujours au Japon, qui par amour a épousé Sekiguchi, accédant ainsi au statut de femme respectable ; la mère, Akiko, qui s'est enfuie aux États-Unis avec Kenji, son amant, un cousin d'origine coréenne, lequel a fini par l'abandonner, la laissant seule avec une fillette de neuf ans. Cette fille, c'est Kiki Takehashi, la narratrice. Elle s'apprête à épouser Eric, un jeune avocat, dynamique et sûr de lui, autoritaire mais si prévenant et rassurant... Pourtant, tout ne va pas de soi. Kiki ne parvient pas à oublier Phillip, qui a trouvé la mort au Népal au cours de l'un de ses nombreux voyages à l'étranger. Phillip, ou plutôt son fantôme, continue, plusieurs mois après sa disparition, de lui apparaître. Kiki attend avec impatience la venue annoncée de sa grand-mère pour lui poser moult questions et recueillir l'avis de son aïeule sur des sujets - désir, relation amoureuse - qu'elle connaît bien, et pour cause. À l'aide de l'histoire et de l'expérience de ses deux aînées, Kiki tente de retrouver son propre chemin et peut-être, alors, de renaître à l'amour. L'originalité de ce récit est de lier à ce thème celui de la transmission, à travers trois générations de femmes. "Que cela me plaise ou non, la vie de ma mère et celle de ma grand-mère sont les étoiles à partir desquelles j'établis mon parcours", dit Kiki. Avec la même subtilité qu'elle met à explorer les mystères du désir, Mako Yoshikawa traque les tours et les détours de la transmission. Kiki n'a pas reçu de sa mère une culture japonaise ("Je n'ai pas su me servir de baguettes avant l'âge de 24 ans, quand Phillip m'a appris à les utiliser.") et pourtant elle déclare : "Je suis peut-être plus japonaise que je ne le crois." Sans doute que les récits sur la vie de sa grand-mère que lui racontait, le soir, sa mère, ont produit là leur effet. Ces reliquats d'une mémoire familiale et culturelle rapportés par Akiko seraient "un acte de contrition pour le fossé qui s'était creusé entre elle [Akiko] et sa mère, pour le froid et le silence presque total qui allait durer vingt-neuf années". "Il m'est difficile de ne pas en vouloir à ma mère de m'avoir privée de ma grand-mère ainsi que de tant de chose", ajoute Kiki. Après le départ de Kenji, une distance s'est installée entre la mère et la fille, Akiko se repliant sur elle-même et sur sa douleur. Comme Kiki après la mort de Phillip. Mais les relations entre Akiko et Kiki sont subtiles et complexes. Leur tendre complicité ne peut éviter une distance, voire des ruptures culturelles qui inévitablement se tissent entre cette mère, Japonaise immigrée aux États-Unis, et sa fille, d'origine japonaise certes, mais américaine avant tout : "Élevée dans une culture où les membres d'une même famille se contentent généralement de se saluer d'une inclinaison de tête, ma mère est bien évidemment une personne réservée, distante même avec sa fille [...]. La chaleur d'un corps me berçant et me serrant contre lui, de même que la caresse de longs doigts frais sur ma tête ne sont pas des choses que j'attends de ma mère", dit, avec regret mais compréhension, Kiki. Une autre distance traverse la vie de Kiki. Dans ses relations avec des Américains blancs, elle montre comment elle est trop souvent renvoyée et enfermée dans ses origines, à l'exclusion de toute autre appartenance identitaire. Parfois même, le regard de l'autre ne parvient pas à se débarrasser d'un imaginaire empreint de racisme : "J'ai réfléchi intensément et depuis longtemps à notre secrète affinité [avec sa grandmère], et j'ai découvert ceci : une Japonaise est pour les Américains ce qu'une geisha est pour les Japonais." À ce propos, le titre original de ce roman est One hundred and one Ways, allusion aux cent et une manières d'aimer un homme... Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…”

Voilà un livre qui ne paie pas de mine, au vu de la couverture et de la platitude du titre retenu. Il faut pourtant aller au-delà de cette impression. L’auteur, psychanalyste et anthropologue, offre ici un travail original quant à sa forme et stimulant intellectuellement. De quoi s’agit-il ? Du récit, brut et brutal, d’une vie. Celle de Zehra, Kabyle immigrée en France dont l’existence a été confinée dans un réduit par un mari alcoolique et violent. Nacira, sa fille, est sa seule raison de vivre. Zehra parle de son quotidien mais aussi de son enfance, de sa Kabylie, de sa langue, de sa culture et bien sûr de l’exil. Son récit est émaillé de proverbes, de dictons, d’extraits de chansons, quintessence de la sagesse kabyle confrontée à l’épreuve du déracinement et à la nécessité de donner un sens aux souffrances, à un monde qui nous échappe. Au sens des choses, à leur pourquoi et à leur comment, Zehra, comme sa mère avant elle, livre une “réponse franche, simple, indiscutable, ni exaltante ni décevante ; une réponse qui [a] l’étendue d’une de ces révélations qui te rappellent à l’humilité des vérités majeures, qui t’obligent à mesurer la vanité de ton intelligence encline aux explications alambiquées…” Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ?

Deux axes ont guidé le travail du sociologue Bruno Laffort. Tout d'abord mettre en parallèle la situation des couples mixtes franco-algériens de la première génération et ceux des générations suivantes. L'auteur s'appuie ici sur une comparaison entre les travaux passés (ceux d'A. Barbara ou de J. Streiff-Fénart notamment) et les résultats de sa propre enquête. Pour réaliser ce travail comparatif, Bruno Laffort s'est livré à une étude des couples mixtes aujourd'hui : qui sont-ils ? Quelles sont les difficultés traversées ou les points de convergence ? Quelles relations entretiennent-ils avec les familles respectives des conjoints... ? Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque.

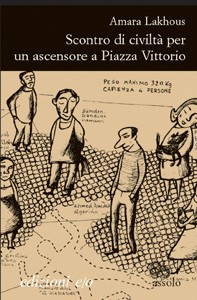

Ce n'était pas sans plaisir que le lecteur retrouvait dans un texte d'une quarantaine de pages et un entretien datant de 1996, le sociologue Abdelmalek Sayad disparu en 1998, funambule de l'écriture et de la pensée, dont la prose, tout en circonvolutions savantes et pourtant légères, se déploie sans aucune ostentation à la différence de bien des textes lourds et balourds assénés parfois par une recherche assommante et univoque. Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur.

Un immeuble Piazza Vittorio à Rome, là même ou Vittorio de Sica tourna quelques scènes de son Voleur de bicyclette en 1948. Proche de la gare centrale, Piazza Vittorio est « l'unique quartier multiethnique du cœur historique de Rome ». À l'intérieur, un ascenseur devenu objet et symbole de tous les conflits, caisson où se cristallisent les différences sociales, nationales ou culturelles. Trois disparitions occupent le lecteur. Tandis que Lorenzo Manfredini, surnommé « Le Gladiateur », est retrouvé raide mort dans l'ascenseur, Amadéo, volatilisé dans la nature, est soupçonné, par la police et une partie de la presse, d'être l'auteur du crime. Reste la disparition de Valentino ; le modeste caniche finira par tenir une place bien plus importante que ses importunes mictions dans l'ascenseur. conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.

conceptions étroites d'Abdellah, le poissonnier algérien, fier de ses « origines ». Maria elle, est une sans-papiers péruvienne. Comme Iqbal, elle n'a pas droit d'utiliser l'ascenseur : « parfois je doute de mon humanité » finit-elle par dire. Johan est le colocataire hollandais de Lorenzo, la victime. Il projette de réaliser un film sur ses voisins à partir justement de l'ascenseur. Il y a enfin Stefania, l'épouse. Elle raconte les cauchemars d'Amadéo et ce prénom crié dans le noir d'une nuit agitée : Bahdja. Stefania ignore le sens de ce mot. C'est Abdellah qui ouvrira au lecteur les portes de la mémoire d'Amadéo dont le véritable prénom est Ahmed.