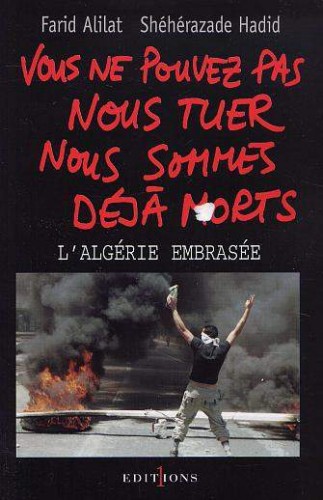

Farid Alilat, Shéhérazade Hadid

Vous ne pouvez pas nous tuer nous sommes déjà morts. L’Algérie embrasée  Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.

Comme le montrent l’historien Benjamin Stora et le journaliste Edwy Plenel dans leur livre d’entretiens récemment paru(1), ce que l’on nomme depuis janvier 2011 « le printemps arabe » n’a pas éclos ex nihilo, les révoltes ou révolutions en cours en Afrique du Nord et au Proche Orient ne surgissent pas dans des sociétés sans histoire ou insuffisamment entrées dans l’Histoire pour parler comme un certain conseiller de la présidence. Pour s’en convaincre, il n’est pas inutile de (re)lire par exemple le livre de Farid Alilat et Shéhérazade Hadid. Tous deux sont journalistes. Le premier a été, jusqu’en juillet 2000, rédacteur en chef du quotidien algérien Le Matin, la seconde officiait, à la sortie du livre, comme envoyée spéciale sur Canal + et dans le magazine Elle.

Ils reconstituent ici le fil des événements que l’on appelle en Kabylie, vingt-deux ans après un autre mémorable printemps, “le Printemps noir”. L’enquête se déroule entre avril et octobre 2001, c’est-à-dire depuis l’assassinat du jeune Massinissa Guerma dans la brigade de la gendarmerie de Beni Douala et la manifestation interdite du 5 octobre sur Alger, appelée par les comités de villages kabyles. Les auteurs reprennent les faits, brossent le portrait de manifestants, de victimes, de leur famille. Ils esquissent quelques mises en perspective pour comprendre pourquoi cette région en est arrivée à se soulever aussi massivement, de manière aussi déterminée sans faillir ni faiblir. Et ce malgré les provocations, l’attitude du pouvoir, à commencer par celle de la présidence, les agissements visant à temporiser, à jouer l’essoufflement du mouvement, à diviser, à discréditer… Tout cela, la présente enquête le dissèque, parfois heure par heure. Il ne s’agit pas d’un livre de réflexions ou d’analyses. Le lecteur est au cœur de l’action, aux côtés des manifestants, parfois avec les victimes. Leur détermination est époustouflante. Ils ne craignent pas d’avancer torse nu et sans armes face à des gendarmes qui, le plus souvent, sans jamais être en situation de danger, leur tirent dessus à balles réelles, usant de “munitions de guerre” et visant “les parties vitales les plus fragiles […] et qui laissent peu de chances à une thérapeutique” – pour reprendre les termes du rapport d’enquête de juillet 2001.

Ces émeutes auraient fait 60 morts et 2 000 blessés, selon des sources officielles ; plus de 100 morts et quelque 6 000 blessés, selon la coordination des archs (tribus). Cette détermination individuelle nourrit une détermination collective, qui se renforce du fait des manœuvres présidentielles et de l’attitude des forces de répression. Ce que revendiquent ces Kabyles est consigné dans les quinze points de la plateforme d’El Kseur, petite ville située à quelques kilomètres de Bejaïa, qui exige, notamment : le jugement “de tous les auteurs, ordonnateurs et commanditaires des crimes” ; le départ des brigades de gendarmerie et des renforts de police ; la proclamation du tamazight comme “langue nationale et officielle, sans condition et sans référendum” ; l’attribution d’une allocation chômage à tout demandeur d’emploi ; un État garantissant les droits socio-économiques et les libertés démocratiques… Autre point d’importance dans ce livre qui remet de l’ordre dans les idées et rétablit la signification de ces actes et événements : la dimension identitaire du mouvement. Très vite, trop vite, certains se sont répandus à longueur de colonnes et d’entretiens radiotélévisés pour édulcorer cet aspect et mettre en avant les autres revendications de la protesta kabyle. Plus présentables seraient les mots d’ordre qui condamnent la hogra, exigent plus de justice, demandent des comptes à ce pouvoir sur la gestion du pays, crient leur ras-le-bol de la misère, etc. Pourtant il suffit d’entendre les témoignages, il suffit de suivre les manifestations, il suffit de voir la figure tutélaire de Matoub Lounès omniprésente en images comme par sa voix pour comprendre que les Kabyles se mobilisent et meurent non seulement pour en finir avec l’Algérie des généraux et de leurs affidés, mais aussi pour une reconnaissance pleine et entière de la personnalité algérienne. Alilat et Hadid laissent deviner plus qu’ils ne le montrent l’éviction des deux formations politiques ancrées en Kabylie. Tandis que le FFS (Front des forces socialistes), pris de court et de vitesse, tente de rattraper le mouvement, le RCD (Rassemblement pour la culture et la démocratie) semble discrédité par son soutien à Bouteflika et son départ tardif du gouvernement. Quoi qu’il en soit, leurs divisions, leur incapacité à dégager des perspectives politiques, l’instrumentalisation de la question culturelle, tout cela a concouru à détourner de la politique une jeunesse kabyle fatiguée et lassée de et par ses aînés.

Restent ces fameux comités des archs, qui structurent le mouvement. Malheureusement, sur ce point, le lecteur reste sur sa faim. Quitte à être à l’intérieur de la mobilisation, au moins aurait-il été judicieux de nous aider à en comprendre la dynamique interne, sa structure organisationnelle, ses mécanismes décisionnels… Pire peut-être, après la lecture de la somme rédigée par Alain Mahé, on se demande si les auteurs n'auraient pas été bien inspirés en ajoutant un chapitre supplémentaire. Ainsi donc, dix ans avant ce que l'on nomme "le printemps arabe" il y eut, du côté de la Kabylie, un "Printemps noir" et, quelques tente ans plus tôt un autre printemps, berbère celui-là, "Tafsut imazighen". En Afrique du Nord l'histoire est en marche et ce, depuis des décennies. Peut-être que de ce côté-ci de la Méditerranée on finira par le comprendre.

Éditions 1, 2002, 243 p., 18,95 euros

1- Benjamin Stora, Le 89 arabe. Dialogue avec Edwy Plenel. Réflexions sur les révolutions en cours, éd. Stock 2011, 173 pages, 16,50€.

Algérie - Page 4

-

Vous ne pouvez pas nous tuer nous sommes déjà morts. L’Algérie embrasée

-

Algérie, la guerre des mémoires

Éric Savarese

Algérie, la guerre des mémoires

Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.

Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.Il montre, après d’autres, que les mémoires de la guerre d’Algérie, celle des pieds-noirs, des harkis, des appelés du contingent, des enfants de l’immigration algérienne etc. poursuivent la lutte armée sous un autre mode dans un contexte marqué, depuis les années 90, par un retentissant (et parfois abrutissant) devoir de mémoire et la multiplication de cérémonies mémorielles. Menées à tout va, ces cérémonies ne prémunissent en rien, les jeunes générations notamment, de reproduire les erreurs des aînés. Ainsi, à propos d’une autre page sombre de l’histoire nationale, Éric Savarèse écrit « aucune commémoration ne saurait remplacer le travail d’analyse et participer, à elle seule, à la construction de barrières morales contre l’antisémitisme, c’est-à-dire à la socialisation d’un humanisme à vocation universelle. »

Plutôt que cette « socialisation d’un humanisme à vocation universelle », le danger serait que les groupes de pression, ces gardiens, représentatifs ou autoproclamés de la mémoire estampillée politiquement correcte, mémoire souvent idéalisée et souffreteuse, s’érigent non seulement en gardiens de la vérité historique – délégitimant l’œuvre et le travail de l’historien - mais aussi en juges, habilité à condamner tel ou tel historien, telle ou telle publication, telle ou telle contre-mémoire, en s’appuyant notamment sur la multiplication des « lois sur l’histoire » (1990, 1999, 2001, 2005).

Propriétaires des laboratoires de recherche historique et partant du droit au doute et de la liberté de recherche ; propriétaires des cours de justice et donc de la vérité ; propriétaires du passé (pour parler comme Philippe Sollers) , les gardiens de la mémoire pourraient bien emprisonner la société tout entière dans les rets de représentations qui asservissent le présent au passé sacrifiant les véritables enjeux sociaux sur l’autel des figures d’un autre âge et des particularismes : « le passé a donc changé de statut puisque, pratiquement réduit à n’exister que dans le cadre d’enjeux de mémoires, il n’appartient presque plus aux variables supposées explicatives du présent. Évoqué à travers le filtre de souvenirs collectifs, il est devenu à la fois objet de vénération collective, une ressource mobilisable dans le cadre de stratégies identitaires et un enjeu politique. »

Plus grave, cette guerre des mémoires algériennes pourrait obstruer l’un des défis majeurs du temps et de la société : la gestion des différences, la compréhension de phénomènes historiques importants (comme l’usage de la violence) dont certains (la colonisation notamment) sont consubstantiels non seulement à la République mais à l’État-Nation français enfin, last but not least, l’interrogation de ce qui fonde la communauté politique et le pacte social. Des questions qui concernent l’ensemble des citoyens, qu’ils soient ou non liés à l’Algérie.

Edition Non lieu, 2007, 176 pages, 18 euros

-

Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961)

Jean El Mouhoub Amrouche

Un Algérien s’adresse aux Français ou l’histoire d’Algérie par les textes (1943-1961)

En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».

En 1991 Tassadit Yacine rassemblait vingt ans de discours et d’articles politiques de Jean El Mouhoub Amrouche. Sans doute y a t-il beaucoup de redites, de thèmes et de thèses récurrentes dans les quelques soixante textes ici proposés. Mais quel brio ! Quelle force ! Quelle profondeur ! Et quel style ! Ces écrit sentent (toujours) le souffre. Jean Amrouche ne demande pas le respect. Il l’impose. Pour lui et pour les siens : « ces jeunes, pour qui l’espérance humaine a cessé pour longtemps peut-être d’être une espérance française ».Dès 1943, il dresse le procès de la colonisation française au nom même des valeurs et de l’esprit de cette France universelle, « mythologique », tant chérie et qui n’a pas su être fidèle à elle-même aux yeux de ces Algériens partis en rébellion pour recouvrer leur dignité.

Et c’est bien au nom de cette dignité que cet « intellectuel d’une espèce particulière » - la France étant l’esprit de son âme et l’Algérie l’âme de son esprit – ne tergiverse pas et se place clairement et très tôt du côté de l’indépendance. Il va à l’essentiel et l’essentiel est l’indépendance. Une exigence qui balaie toutes les ratiocinations humanistes d’une certaine gauche française qu’il brocarde résolument. L’Histoire paraît lui avoir donné raison jusqu’à y compris cette terrible et prémonitoire sentence adressée à Germaine Tillion : « la Révolution algérienne ne promet au peuple que le seul bonheur d’être libre, non la prospérité et le bien être pour demain. »

_______________________________________

Publié en 1945 dans les pages du Figaro, « La France d’Europe et la France d’Afrique » fut écrit au lendemain des massacres de Sétif et de Guelma. Sa puissance est telle que bien des lignes éclairent des controverses et des interrogations de ce début de siècle. Qu’il s’agisse des réactions à propos d’Hors-la-loi, le dernier film de Rachid Bouchareb que personne n’a encore vu et dont la sortie est prévue pour la rentrée, du triste et pauvre débat sur l’identité nationale, de la relégation indigne de certaines populations et d’une partie de la jeunesse française par cette « France d’Europe » pourtant louée ici par Jean Amrouche ou encore de la portée et des limites des études postcoloniales (voir les récents Yves Lacoste, La Question postcoloniale. Une analyse géopolitique chez Fayard et Jean-François Bayart, Les Etudes postcoloniales. Un carnaval académique chez Karthala), ce texte vieux de soixante cinq ans comme tant d’autres au sein de ce recueil mérite d’être lu et relu.

Extraits:

"Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !

"Ce n’est pas le moment d’ouvrir le procès de la colonisation française. Le prestige, apparent, apparent, de la France a subi de trop graves atteintes. Les propagandes intéressées sont habiles à exploiter tout prétexte, tout aveu propre à les servir. Toute vérité est donc dangereuse qui astucieusement mutilée, se compose avec une vérité contraire, quand ce n’est pas avec le mensonge. S’en suit-il que nous dussions nous taire ? Comme si l’ombre guérissait les plaies et non le grand soleil !C’est à l’issue d’un cruel débat de conscience que je me décide à prendre la plume. Et si je me présente en accusateur aux lecteurs du Figaro, je tiens d’abord à les assurer que mon propos n’est point d’attiser la haine, mais de servir la France. Je dois à la France, ma patrie, plus que la vie : la conscience de la vie, la révélation de ce qui fait son prix et de l’humble gloire de l’homme ; - mais je dois mon sang à la Kabylie et à un héritage spirituel admirable. Si la France est l’esprit de mon âme, la Kabylie est l’âme de cet esprit. Et voici qu’il faudrait croire – ô honte plus cruelle encore que la douleur ! – qu’en Algérie et précisément en cette Numidie où je suis né, dans un village dont je ne sais pas s’il existe encore, que l’une et l’autre se sont déshonorées. Si les crimes des tueurs indigènes soulèvent en moi une indignation et un dégoût plus forts que la souffrance, la répression qui aussitôt fut abattue sur mon pays a ouvert une blessure plus profonde, car le crime des enfants aveugles ne justifie pas le crime de leur mère.

Mais l’heure presse. Le temps des larmes est passé. Songeons à sauver les vivants. Il faut oser découvrir l’étendue du mal et en sonder la profondeur. Il ne s’agit pas de compatir, mais de comprendre pour agir. Ce n’est pas à partir de l’émeute qu’il faut poser le problème, mais à partir de la répression. (…)Mais soyons sûrs qu’en Algérie le prestige de la France n’est plus seul en cause, mais son existence même en tant que grande nation. (…) Qu’on le veuille ou non, ni les avions ni les blindés ni les canons de la flotte ne prévaudraient contre la haine, fille du désespoir. (…) Qu’attendaient de la France les Algériens, qu’en espèrent-ils encore aujourd’hui, si l’irréparable n’est pas consommé ?

Non pas les biens de la terre, que tout autre nation aurait pu leur procurer, mais un bien sans prix, dont la France seule dans sa folle générosité est capable de se dépouiller : un esprit, une âme. C’est à ce signe qu’on reconnaît la France, c’est du haut d’une tour immatérielle que sa puissance rayonne sur le monde.

(…) S’il est vrai que la France ignore les frontières des races, des couleurs, et des religions, il n’en va pas de même pour les Français d’Algérie, chez qui le racisme constitue, bien plus qu’une doctrine : un instinct, une conviction enracinée. De sorte que toute l’Algérie souffre d’un malaise profond dans la cause réside dans une contradiction entre l’enseignement et les mœurs. Ceux parmi les Algériens qu’on appelle anti-français ne sont pas dressés contre la France, mais contre la France d’Algérie. Il est aisé de rendre hommage à l’œuvre française en Afrique du Nord. Mais il y a lieu de mesurer son succès d’après ce qui semble la mettre en péril. Car c’est au nom de la justice et de la liberté, que les élites indigènes réclament la réforme des méthodes et des institutions.

(…) Il faut savoir ce que signifie la France pour l’indigène, car le même mot couvre trois réalités différentes.

La première est une figure mythologique composée d’un ensemble d’images d’Epinal, de symboles, de principes, de pensées et d’actions. Elle représente la vocation qui porte le peuple français à conquérir toujours plus sur la nature et sur l’homme, pour le bénéfice de l’homme. Cette mythologie française, dont le prestige est universel, se résume tout entière dans la devise constamment affirmée et si souvent trahie : Liberté, Egalité, Fraternité. L’enfant africain comme son frère de France, l’apprend à l’école dès qu’il commence à déchiffrer son syllabaire. Il y était d’ailleurs préparé par l’humanisme de l’Islam. Dorénavant, ce code sera la règle suivant laquelle il jugera les actes de ses maîtres.(…) La France est aussi pour le Nord-Africain une patrie géographique. L’étudiant, le soldat, la travailleur nord-africains n’oublieront jamais que la France d’Europe remplit assez bien les promesses de la France mythologique. Elle est la terre bénie du destin. Elle est la terre de l’accueil et du sourire, celle de la liberté, où le tabou racial est inconnu, où l’homme d’où qu’il vienne peut courir toutes ses chances, où le plus déshérité peut espérer être heureux. Elle est la terre de l’égalité où disparaît toute frontière entre les compagnons d’une même peine. Elle est enfin l’asile de la vérité, car elle est le lieu du moindre écart entre les paroles et les actes, entre les lois et les mœurs.

Mais dans son pays d’origine, retrouve la troisième France, les tabous et les cloisons étanches, les rebuffades et le mépris, l’omnipotence policière et administrative. Pour les plus sensibles, l’atmosphère devient irrespirable. Et j’en connais beaucoup qui ont préféré l’exil dans l’espace à cet exil singulier où ils se voient jetés dans leur pays natal.

Un étrange sentiment de malédiction assombrit leur humeur, car tout espoir de connaître un jour l’harmonie intérieure leur est retiré. (…) Je crains que beaucoup ne succombent à la tentation mortelle de désespérer de la France. Car la France mythologique et la France d’Europe, l’esprit et le corps, ont trop souvent en Afrique des délégués qui consciemment ou non les trahissent.

Je sais qu’il est difficile d’être un homme, et plus difficile encore de rester Français en Afrique du Nord. Il y faut un concours de vertus assez rares. (…) Aux colonies, tout Français est astreint au service public. Il ne soutient pas seulement les intérêts d’une nation ou d’une classe mais les intérêts de l’esprit humain, et l’indigène ou l’étranger excusera chez l’un des siens les erreurs ou les fautes qu’ils ne pardonneront pas à un Français, parce qu’il se fait de la France une idée non point trop haute, mais tout juste assez haute pour que les meilleurs des Français tremblent devant leurs responsabilités morales.

On voit la contrainte que doit imposer la conscience d’une destinée si particulière. L’esprit est prompt, la chair est faible. L’on comprend que la chair et l’esprit faiblissent devant des exigences qui remplissent exactement la mesure de l’homme dont la France est responsable devant les nations. On ne demande pas au Français d’être grand, mais d’être juste ; on ne lui demande pas d’avoir du génie, on lui demande seulement de ne pas démentir ses discours par ses actes ; on ne lui demande plus d’être charitable, mais d’accomplir honnêtement les promesses de la France.

S’il ne respecte pas ce contrat sur lequel est fondé l’autorité de la France, sa défaillance ne porte pas préjudice à lui seul, mais elle atteint à travers lui la France universelle.

Certains me diront que les Français ne sont pas responsables de l’idée trop noble que se font les peuples qui vivent dans sa lumière. Je répondrai que nul Français n’est libre de travestir ou de corrompre ce par quoi il participe de la grandeur française. Car aujourd’hui plus que jamais : noblesse oblige.

Je ne peux pleurer qu’en kabyle

Je suis Algérien, c’est un fait de nature. Je me suis toujours senti Algérien. Cela ne veut pas seulement dire que je suis né en Algérie, sur le versant de la vallée de la Soummam, en Kabylie, et qu’un certain paysage est plus émouvant, plus parlant, pour moi, que tout autre, fût-il le plus beau du monde. Qu’en ce lieu j’ai reçu les empreintes primordiales et entendu pour la première fois une mélodie du langage humain qui constitue dans les profondeurs de la mémoire l’archétype de toute musique, de ce que l’Espagne nomme admirablement le chant profond. C’est cela et bien plus : l’appartenance « ontologique » à un peuple, une communion, une solidarité étroite de destin, et par conséquent une participation totale à ses épreuves, à sa misère, à son humiliation, à sa gloire secrète d’abord, manifeste ensuite, à ses espoirs, à sa volonté de survivre comme peuple et de renaître comme nation.

J’étais, je suis de ce peuple, comme il est mien. A l’intérieur de ce sentiment, il y avait un pressentiment, une intuition si profondément vécue dans le for intérieur que je désespère de le traduire en clair : que tout ce que je pourrais dire durant ma vie, paroles de bouche ou paroles écrites, ne serait jamais que l’expression d’un discours antérieur à moi, préformé dans un passé lointain, mais vivant en moi, nourri par une tradition, une sagesse, une conception de la vie et de l’homme qui sont le trésor inaliénable et sacré de mon peuple. Il s’est trouvé que par grâce j’ai reçu ma part de ce trésor et que, en dépit de la distance, du temps, du déracinement, la communication entre moi et la source originelle ne fut pas rompue.

Au contraire, à travers mes lectures, mes voyages qui furent chacun autant de lectures, mes amours et mes rencontres – dont certaines sont illustres et m’ont profondément marqué – mon chemin m’a toujours ramené vers cette source cachée qui est pour moi quelque chose qui ressemble aux mères dont parle Goethe.

Mais, revenant vers ma source, je l’entends chanter dans une harmonie plus complexe et plus vaste, faisant dialoguer en moi la voix des ancêtres avec d’autres voix de l’homme, plus belles peut-être, plus riches, mieux travaillées, mais qui en provoquant en moi les mêmes somptueuses fêtes de l’esprit n’atteignaient pas cette fine pointe, cette jointure où le domaine d’Animus cède la place en nous au domaine d’Anima, pour rappeler la célèbre parole de Claudel. Un ami, qui est dans cette salle, m’avait dit récemment une parole bouleversante, que je tiens pour un don sans prix, car elle éclaire ce que je ne sais pas bien dire : « je ne peux pleurer qu’en kabyle ». Cela veut dire qu’il y a pour chacun de nous un langage des langages, qui seul fait pleurer notre âme, qui est seul, pour nous, ce langage de l’âme pour l’âme dont parlait Rimbaud (…) ».

Edition établie par Tassadit Yacine. Préface d’André Nouschi. 1991, Edition Awal-L’Harmattan

-

D’une amitié. Correspondance Jean Amrouche - Jules Roy

D’une amitié. Correspondance Jean Amrouche - Jules Roy (1937-1962)

En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message.

En 1985 Jules Roy faisait paraître la correspondance qu’il a entretenue de 1937 à 1962 avec Jean Amrouche. Vingt-cinq années d’échange – de communion – épistolaire qui révèle l’histoire passionnée et émouvante, parfois tumultueuse et conflictuelle, d’une profonde amitié entamée en 1937 sous l’égide d’Armand Guibert. Parmi les lettres présentées, celles écrites par Jean Amrouche sont plus abondantes. Elles confirment ce que l’on savait déjà du grand poète kabyle : grandeur, haute valeur morale, une exigence qui confine à la dureté, quête de l’absolu, orgueil… mais elles livrent aussi, au détour d’une phrase, d’une réflexion, d’un jugement, au détour tout simplement des tracasseries du quotidien, l’homme avec ses faiblesses, son égoïsme, ses colères et parfois son injustice. Ce n’est pas le moindre des mérites de cette correspondance que de restituer un Jean Amrouche humanisé, multipliant ainsi au centuple la portée de son message.Des réflexions éparses rappellent à l’attention le lecteur distrait : derrière les mots se cachent deux intelligences profondes, en perpétuel mouvement. Une intelligence (s'agissant d'Amrouche) non dépourvue de prémonition. Dès 1943, onze ans avant le déclenchement par le FLN de la lutte armée, Amrouche s’interroge : « se décidera-t-on à annoncer les réponses morales, politiques et administratives nécessaires ? » Nécessaire pour qui ? « Pour ma Patrie(1) et pour mes frères de sang. » Jean Amrouche, Hamilcar plutôt que Jughurta, selon le mot de Jules Roy, connaît aussi la fougue : « la haine peut-être une passion salubre, comme un ouragan pacificateur. »

« Quant à l’Afrique du Nord, écoute moi bien, qui pèse mes mots, j’en suis venu à croire qu’elle trouvera son être, si elle le trouve jamais, que contre la France » (février 1952). Cette voix solitaire et meurtrie n’est pas celle d’un militant, elle appartient à un être déchiré, souffrant le martyre : « quant à moi, quoiqu’il advienne, quoique je fasse, je resterai cloué à une croix, jusqu’au dernier souffle » (février 1952). Et, en août 1955 : « je ne crois plus à une Algérie française. Les hommes de mon espèce sont des monstres, des erreurs de l’histoire. »

Cette correspondance fournit aussi l’occasion de connaître l’opinion d’Amrouche sur certains de ses contemporains : Armand Guibert, le général de Gaulle, Albert Camus… Expéditif (« vu longuement ici Frisson Roche : sans intérêt »), son jugement peut, avec la même assurance, se révéler protecteur : « j’ai vu Kateb(2) aujourd’hui (…). De la longue conversation que je viens d’avoir avec lui, il résulte que l’homme est égal, sinon supérieur à son livre. Il a sur l’avenir possible de l’Algérie, sur les rapport de la langue arabe et de la langue française, des vues vastes et profondes (…). Si tu peux agir en sa faveur, n’hésite pas. Il en faut la peine » (octobre 1956).

Deux figures occupent une place à part dans ces lettres : André Gide et surtout Saint-Exupéry qui, selon Amrouche « était la mesure de l’homme ».

« Volontiers donneur de leçons », Jules Roy rappelle enfin que « c’était lui, le Kabyle – le bougnoul comme il s’appelait parfois en termes de défi – qui nous apprenait à nous exprimer. Il nous en faisait baver. Il exigeait que nous traitions la langue française avec tous les honneurs qu’elle méritait. Dans le domaine de Bossuet et de Baudelaire, il était chez lui. »

1- L’Algérie

2- Kateb Yacine qui venait de publier Nedjma.

Edition Edisud, 1985, 114 pages

-

Alger, La mémoire

Mohamed Sadek Messikh

Alger, La mémoire

Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger.

Surnommée par les Phéniciens Ikosim, « l'île aux mouettes » Alger a, tout au long de sa longue histoire, connu une succession de dominations et été le théâtre d'affrontements dramatiques, de catastrophes naturelles et autres épidémies dévastatrices. La ville a pendant plusieurs siècles terrorisé les nations européennes par une intense activité maritime. Aucune de ces grandes nations ne put mettre fin à ce que l'on a appelé La Course et réduire cette ville. Le puissant Charles Quint s'y brisa les reins en 1571. Un siècle plus tard, Louis XIV y expédia par trois fois sa marine pour la bombarder ; en vain. Les expéditions danoise et espagnole du XVIIIe siècle ou anglaise du début du XIXe siècle ni firent rien. Non, il semble bien, après des siècles de canonnades, de feu et de sang, qu'un modeste coup d'éventail va sceller pour cent trente ans le sort d'Alger.

Mohamed Sadek Messikh, psychologue de formation et amateur passionné d'antiquités, a depuis de nombreuses années, rassemblé une collection de cartes postales, documents anciens et vieilles photos sur Alger.

Au fil des pages, cette iconographie couleur sépia présente les nombreuses artères et quartiers d'Alger, ses fortifications, ses maisons mauresques, ses mosquées, sa population, en portrait ou en situation comme ces marchands ou ces scènes au bain maure, devant une fontaine, chez le barbier ou à l'intérieur des maisons...

Ces illustrations ne portent que sur une période ancienne qui s'étend des origines de la ville (avec la reproduction de monnaies puniques découvertes à Alger) jusqu'aux environs du début du XXe siècle en passant par la reproduction de documents anciens, cartes et autres gravures.

L'auteur accompagne cette documentation iconographique d'un long texte de présentation historique où dominent les guerres et les affrontements pour le contrôle d'Alger qui sera d'abord et tour à tour punique, romaine et berbère. C'est en effet au Xe siècle que le fils de Ziri ibn Menad de la dynastie ziride fonde une ville nouvelle à l'emplacement exacte de l'ex-Ikosim, complètement ruinée, et qu'il l'a nomme El Djezair beni Mezghana du nom de la tribu berbère sanhadjienne. Alger passera sous le contrôle des Almoravides, des Almohades, de la dynastie Hafside, des Mérinides... avant « d'inaugurer » au XVIe siècle avec les fameux frères Barberousse une nouvelle et bien relative domination ottomane.

Pour reprendre une citation d'Henri de Grammont extraite de l'ouvrage Alger « en proie à l'anarchie perpétuelle et à un désordre inimaginable, [est] cette singulière ville cependant riche et heureuse ». Une richesse qui repose bien évidemment sur les fruits de la course et un bonheur qu'il convient tout de même de relativiser non seulement par les nombreuses émeutes qui régulièrement ensanglantent Alger mais aussi par les épidémies de peste et période de famine qui de manière récurrente au cours des siècles ravagent le pays.

En fin d'ouvrage Mohamed Sadek Messikh accorde une attention à la population de la ville - si diverse -, à ses mosquées, à la maison mauresque, aux souks d'Alger et à son système d'alimentation en eau qui, et cela en surprendra plus d'un aujourd'hui, a longtemps permit à ce liquide précieux d'y couler à profusion.

Edition Paris Méditerranée, 1998, 26,60 € (réédition Du Layeur édition, 2000) -

L'Affaire Bellounis, Histoire d'un général fellagha

Chems Ed Din

L'Affaire Bellounis, Histoire d'un général fellagha. Précédé de Retour sur la guerre d'Algérie par Edgar Morin

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

Qui se souvient encore de cet épisode de la Guerre d'Algérie? Qui se souvient de ce « général », militant messaliste de la première heure, monter au maquis,

chef d'un groupe MNA qui, entre avril 1957 et mars 1958, passera un accord avec l'armée française pour « pacifier » l'Algérie c'est-à-dire débarrasser le pays de l'ALN ? Pourquoi Bellounis passe t-il cet accord verbal avec les autorités locales? Quels en étaient les termes ? S'agissait-il d'une ruse de guerre du militant indépendantiste ? D'un ralliement voir d'une trahison?

Pour une partie de la gauche française de l'époque, il ne faisait aucun doute que Bellounis était un traitre. La mémoire en a conservé quelques stigmates. A lire les références historiques sur cette affaire, force est de constater qu'à de rares exceptions (notamment Bernard Droz et Evelyne Lever, Histoire de la Guerre d'Algérie, éd. Seuil, Points Histoire, p.108) l'historiographie voit en Bellounis un traitre (Mohamed Harbi, Le FLN mirage et réalité, Les éditions Jeunes Afriques, 1980 réédition, 1985, p. 151,157 et 161) ou, un maquisard messalite qui « rejoint directement l'armée française » (Benjamin Stora, La Gangrène et l'oubli, éd. La Découverte, 1992, p.143 ou Histoire de la guerre d'Algérie, éd. La Découverte, 1993, p.36).

Le document que publient les éditions de l'Aube apporte un tout autre éclairage. Il a été rédigé en 1959 par un auteur anonyme. Cette pièce a versé au dossier de l'histoire de cette guerre et notamment des rapports MNA-FLN mérite l'attention pour une double raison : il s'agit du seul document qui, de l'intérieur même du groupe Bellounis, relate cet épisode; ce texte brille par le souci d'objectivité et de rigueur de son auteur qui, d'entrée et fort honnêtement, place le lecteur dans une position critique : « posons clairement que outre que, tout en se réclamant de la plus complète objectivité, nos sources sont unilatérales ».

Le document montre comment au début de l'année 1957, le groupe Bellounis, confronté à la fois à une offensive du FLN et à des actions répétées de l'armée française, est au pied du mur. Seules deux portes de sorties se présentaient alors : se rallier à l'armée française ou se rallier au FLN. Hostile - pour nombre de militants et maquisards messalistes il s'agit d'un euphémisme - aux « frontistes » et à leurs desseins hégémoniques, sans doute aussi quelques peu mégalomane ou naïf, Bellounis échafaudera une autre solution. Bellounis qui « avait une très haute opinion de sa personne » écrit non sans malice le rédacteur de ce document « en vint à l'idée de traiter avec la France de puissance à puissance » (sic). Ce qu'il propose aux autorités militaires ce n'est pas un ralliement mais une sorte de trêve. « Bellounis n'avait quant à lui aucun doute sur l'inestimable chance qu'il offrait aux Français en leur proposant un pacte. Il se considérait suffisamment pour cela » note l'auteur...

Et voilà donc Bellounis et son armée, - l'ANPA - qui reçoit des autorités françaises armes, munitions, argents, médicaments.... En contrepartie l'autoproclamé général s'engage à lutter contre le FLN mais aussi à ne déposer les armes « qu'après la solution du problème algérien ».

Dans sa stratégie qui consiste à mettre en place des contre-maquis aux maquis de l'ALN, l'armée française réussira avec Bellounis autrement mieux qu'avec l'épisode kabyle des Iflissens qui s'est soldé en 1956, pour les autorités coloniales par un désastre (voir Camille Lacoste-Dujardin, Opération oiseau bleu, La Découverte, 1997).

Certes, d'une centaine d'hommes en mai 1957, l'armée de Bellounis comptera au début de l'année 1958 près de 8 000 hommes, armés, encadrés et, si l'on en croit le rédacteur de ce document, convaincus qu'un jour ou l'autre il faudra bien « remonter au djebel » et reprendre la lutte pour l'indépendance, c'est à dire mettre un terme à cet accord qui n'est qu' « une mise en veilleuse » de la lutte contre la France.

L'armée de Bellounis respectera - en partie seulement - les termes de l'accord. Ses rapports avec les autorités militaires seront marqués par la méfiance et une tension, perceptible dès septembre 1957. Les pressions de l'armée française seront continuelles et croissantes, au point qu'en mars 1958 Bellounis ordonne à ses hommes de reprendre le maquis.

Il semble que l'échec de Bellounis - qui trouvera la mort en juillet 1958 au cours d'un accrochage avec une unité française - soit moins liée à la réaction française qui passe à l'offensive le 21 mai 1958 contre un groupe de Bellounis, qu'à l'incapacité du « général » messaliste à gérer politiquement les fruits d'un montage militaire qui dans un premier temps et sur le terrain sert ses intérêts. Il ne saura jamais faire valoir l'intérêt de son « bluff » à la direction du MNA et à Messali Hadj en premier lieu qui, suspicieux, croient à l'existence de clauses secrètes et refusent de se prononcer sur cette expérience. Insuffisance politique aussi, face à une dissidence menée par l'un de ses hommes à laquelle il opposera une politique d'épuration là où sans doute la conciliation lui aurait permis de maintenir intact son armée et ses forces.

Honneur aux vainqueurs, malheur aux vaincus. Le FLN ne s'est pas privé d'exploiter cet épisode de sa guerre contre le MNA. C'est ce que rappelle Edgar Morin dans sa présentation. Après la liquidation physique des hommes du MNA, la propagande du FLN va procéder à la liquidation morale d'un mouvement qui avait sans doute les mêmes ambitions monopolistes : « les messalistes furent traités par le FLN de traitres, policiers, collaborateurs des Français, et beaucoup d'intellectuels français de gauche en demeurent encore persuadés ».

Edgar Morin dit n'avoir jamais renoncé à ce « devoir de restitution historique » depuis cette année 1959 où, de « façon mystérieuse » ce texte lui parvient à Paris. A l'époque, celui qui participa à la création du Comité des Intellectuels contre la guerre en Afrique du Nord ne pu publier ce texte : « montrer que les gens qui combattaient pour l'indépendance algérienne n'appartenaient pas tous au FLN perturbaient le manichéisme de guerre (...). Il y avait bel et bien une mythologie FLN et celle-ci écartait tous les éléments gênants qui pouvaient la contredire ».

Dans sa présentation Edgar Morin ne se contente pas de contribuer au rétablissement de la vérité historique et partant à montrer la complexité de la Guerre d'Algérie. Non, il fait un parallèle entre cet épisode et la situation de l'Algérie de la fin des années 90.

Edition de l'Aube, 1998 -

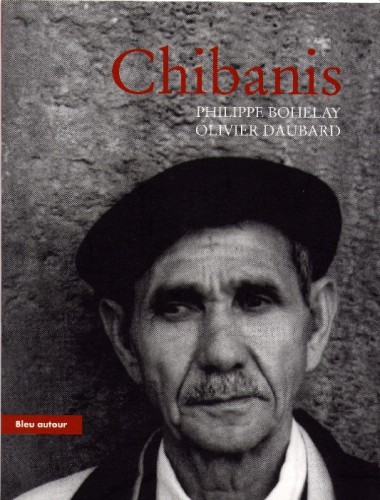

Chibanis

Philippe Bohealy et Olivier Daubard,

Chibanis

Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays...

Les auteurs, le premier est comédien et metteur en scène, le second, artiste paysagiste et photographe, ont rencontré et écouté pendant plusieurs semaines les récits d’une quinzaine de “chibanis”, ces vieux Algériens (ici de Clermont-Ferrand) qui “sont passés à travers toutes les gouttes de l’Histoire” : l’exil, le quasi esclavage salarial, les logements insalubres, les maladies qui en découlent, les accidents de travail avec parfois la mort au bout, la misère, la solitude loin des siens restés au pays...

À partir de ces entretiens, ils ont écrit un texte avec les mots de ces rescapés, des mots illustrés par une vingtaine de photos et de portraits. Récits souvent poignants, jamais larmoyants ou misérabilistes, écrits à la première personne et présentés comme “un acte de mémoire dont ce livre serait le passeur”.

Aujourd’hui, pour ces vieux Algériens de France, les journées sont longues, sans but. Des journées entières à arpenter toujours les mêmes rues, à refaire toujours le même chemin, celui du premier jour. Voilà qui rappelle les déambulations quotidiennes des personnages de Gare du Nord, le roman d’Abdelkader Djemaï.

Errance d’une vie. Errance des derniers jours. Seul et sans attaches. Silhouettes fragiles mais toujours dignes qui passent dans l’indifférence d’une société si pressée qu’elle en oublie ses « éternels principes »… et préfère tirer un trait sur ce qu’elle leur doit.

Au fond, si ces portraits et ces témoignages sont si bouleversants, ce n’est certes pas pour les larmes versées sur des existences volées. Ils ne les demandent pas et ne cherchent même pas à les provoquer. Ils sont loin de se poser en victimes. Eux ! Que chacun mettent la main à sa conscience, ils ne sont pas là à donner des leçons.

“Le temps a passé et le temps il passe pour rien” disent tristement ces chibanis. Le temps a passé certes. Pour rien ? « Faut voir… » comme chantait Gainsbourg.

Préface de Jean Michel Belorgey, édition Bleu autour, 2002, 59 pages, 10 €

-

Un crime en Algérie

André Allemand

Un crime en Algérie

Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.

Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.

Danielle Orsini est la secrétaire de Jean Mercier le consul de France, ce qui complique singulièrement l’enquête. Mercier prend fait et cause pour son employée, une pied-noire raciste qui a fricotée avec l’OAS. Une relation troublante se noue entre la jeune femme et son aîné quinquagénaire. Par petites touches, l’auteur montre l’atmosphère de ces années de transition et de confusions. Le contexte politique est difficile : les vengeances individuelles et les exactions commises à l’encontre des biens de la maigre colonie française encore présente ont succédé aux milliers de disparus ; le crime, le vol, les prévarications et autres abus de pouvoir des nouveaux maîtres du pays prospèrent en toute impunité sur un désordre juridico-policier quasi absolu.

De plus, le gouvernement français négociant avec le président algérien un important accord pétrolier, l’ambassadeur s’emploie à calmer les ardeurs du consul pour « son ingénue » qui, en la circonstance, « ne représente guère plus qu’une fourmi emportée par l’eau d’un oued en crue ».

Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté est chargé de l’enquête. Hirsute, court et adipeux, l’homme est craint. Ses manières, son accoutrement, ne le rendent guère sympathique. Il croit Danielle coupable du meurtre et s’emploie à le démontrer. A Mercier, il fait comprendre que le pouvoir aujourd’hui c’est lui. Les Français, fussent-ils consul, n’ont qu’à rentrer dans le rang et se plier aux nouvelles lois du pays !

Mercier, lui, est convaincu de l’innocence de sa protégée. Serait-ce alors Mrs Francis Jones, une Britannique, « la quarantaine pulpeuse » et un brin aguicheuse ? Elle a été l’amant de la victime et lui aurait prêté une importante somme d’argent. Soupçonnée d’être un agent des services secrets de sa Majesté, elle semble bénéficier de solides soutiens au sein du gouvernement et des forces armées du pays. Mais le meurtre pourrait aussi bien être un règlement de compte commandité par les anciens camarades de la victime, comme lui membres de l’OAS. André Allemand laisse ouvertes toutes les pistes.

La passion sensuelle contrariée d’un sentiment paternel de Mercier pour Danielle Orsini interfère sur l’enquête. Ces deux lignes de force du livre se croisent, se renforcent pour maintenir une tension constante et ascendante.

Un Crime en Algérie (re) plonge le lecteur dans une période de l’histoire algérienne peu abordée dans la littérature. On pourra reprocher à l’auteur de présenter les Algériens sous les traits de vulgaires et parfois dangereux obsédés sexuels : « vous autres Algériens êtes des obsédés du sexe. Votre gouvernement devrait prévoir des distributions obligatoires de bromure pour les mâles de plus de douze ans... ». Seul le procureur général Ahmad, qui a épousé une Française, échappe à ce triste tableau. On aurait pu y ajouter Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté, n’était la révélation en fin d’ouvrage.

Edition Rivages/Noir, 2001, 170 pages

-

Lettre au président Bouteflika sur le retour des Pieds-Noirs en Algérie

Raphaël Draï

Lettre au président Bouteflika sur le retour des Pieds-Noirs en Algérie

Dans sa lettre, Raphaël Draï, universitaire à Aix-Marseille né à Constantine dit l’espoir à n’en pas douter, mais, plus intéressant, esquisse les cadres d’une réconciliation et d’une fraternisation des différentes communautés algériennes, « juive, arabe, française » - ajoutons berbère, communauté par trop absente ici à l’exception de l’évocation rapide de Mouloud Feraoun et Matoub Lounès.

Dans sa lettre, Raphaël Draï, universitaire à Aix-Marseille né à Constantine dit l’espoir à n’en pas douter, mais, plus intéressant, esquisse les cadres d’une réconciliation et d’une fraternisation des différentes communautés algériennes, « juive, arabe, française » - ajoutons berbère, communauté par trop absente ici à l’exception de l’évocation rapide de Mouloud Feraoun et Matoub Lounès.

Après d’autres, ce juif Constantinois exilé depuis plus de quarante ans en dehors de l’Algérie, ne cache pas l’espérance suscitée par les déclarations de l’ancien ministre du président Boumediene. Notamment le discours présidentiel du 6 juillet 1999 prononcé à l’occasion du deux mille cinq centième anniversaire de l’antique Cirta et reproduit en annexe. Le président y soulignait, entre autres, l’importance de la présence et de l’apport de la communauté juive à cette cité et invitait à une relecture de l’Histoire expurgée de toutes manipulations idéologiques.

C’est donc dans la ville natale de l’auteur que ce discours fut prononcé. Cette ville où naquît et vécût Raymond Leyris, Cheikh Raymond. Le maître du malouf y fut assassiné et son évocation par Raphaël Draï est symbolique : « Raymond Leyris incarnait, personnifiait, la coexistence possible des dimensions juive, européenne et arabe de l’être algérien, par ailleurs tendu jusqu’à la dilacération ».

Mais l’espoir de Constantine demeurerait un leurre sans une réelle volonté politique et sans l’existence de cadres, clairs, acceptés par tous, pour permettre à chacun de se dire, d’entendre et de reconnaître l’autre sans se renier.

Dans ce livre émouvant de sincérité et de droiture, il dit son histoire. La petite comme la grande. Sa présentation du « naufrage tragique du système colonial » et le rôle attribué au général De Gaulle pourraient être discutés. Mais l’essentiel n’est pas là. «Toujours rétrospectifs, les travaux des historiens sont une chose. Ce qui est vécu dans l’immédiateté passionnelle par une population aux origines trop dispersées, à l’histoire trop récente pour être réfléchi et réflexif, en est une autre ». Après tout, il faut ouvrir les débats, dire les histoires et les parcours personnels, se comprendre les uns les autres, pour « panser les blessures du passé » et « construire l’avenir ».

« Les pays de naissance ne se renient jamais. On y demeure identifié, du nombril jusqu’au cerveau ». Voilà pourquoi, après quelques commentaires sur la terrible décennie passée, l’auteur écrit : « tant que vous serez en guerre, nous ne serons pas en paix. Mais cette paix ne peut se concevoir non plus et se parfaire tant que, du côté de l’Algérie, un travail de mémoire analogue et homologue ne sera pas véritablement engagé ». Précisant sa pensée, il ajoute : « le temps de l’idéologie post coloniale ne doit-il pas prendre fin ? » et, évoquant les jeunes générations algériennes, la quasi totalité de la population « celle qui a été soumise à l’uniformisation de son existence, de sa foi, de sa langue, parfois de ses vêtements », il interroge craintivement : « comment ces jeunes algériens conçoivent le retour de ces pieds-noirs et autres juifs d’Algérie ? ».

Poursuivant sa réflexion, il demande au président algérien si : « à présent, [nous ne devons pas] concevoir une formule identitaire vitale qui permette les conciliations intimes et l’ouverture sur ce que l’on n’est pas ? » Ce « remaniement des profondeurs » comme le nomme l’auteur - rappelant l’Amin Maalouf des Identités meurtrières - invite à rompre avec les logiques de divisions pour saisir et accepter les différentes composantes identitaires des uns et des autres.

« C’est à partir de cette réconciliation réussie que nos enfants, Monsieur le Président, construiront la nouvelle Méditerranée ». L’ambition est grande. Les

« dernières générations charnières » doivent aider à impulser une autre révolution. Pas celle des « systèmes abstraits, incontrôlables, invérifiables à vue humaine, à vie humaine », mais celle qui « doit affecter nos comportements ».

« Nous viendrons vers vous sans autre désir que celui de vous revoir écrit R. Dray. Notre absence a été très longue. (...) Un des chants les plus poignants du malouf déplore le ouah’ch, c’est-à-dire l’absence insupportée, celle qui ne vous laisse pas en paix, une absence présente. Lorsqu’elle n’est pas comblée, elle finit par vous rendre absent à vous-même, par vous faire vivre en marge de votre vie ».

Cette lettre sera-t-elle lue par son destinataire et avec lui par la classe politique algérienne ? Saura-t-il y répondre avec la même sincérité, le même désintérêt, la même fragilité ? Rien n’est moins sûr. R. Draï, bien éloigné des shows médiatiques algérois, esquisse les cadres de la réconciliation des mémoires et de la fraternisation des hommes. Reste la volonté politique. Sans esquiver les réelles difficultés et les sourdes mais efficaces oppositions, il n’est pas certain qu’elle existe en Algérie.

Edition Michalon, 2000, 141 pages -

Le Petit gaulliste

Alain Lorne

Le Petit gaulliste

Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).

Le Petit gaulliste se prénomme Paul. Il a treize ans. Antoine, son frère, en a deux de plus et soigne sa ressemblance avec Johnny Halliday, celui de « Pour moi la vie va commencer ». Nous sommes en 1963. Les parents ont divorcé. En ces temps pas si lointains, seule la femme supporte l’opprobre et la condamnation morale des bien pensants. Aussi, pour Cécile, la mère, l’atmosphère devient vite irrespirable. Il est urgent de quitter le 52 ! (entendre la Haute-Marne).

Professeur d’anglais dans un collège, elle décide de s’expatrier en Algérie pour y enseigner la langue de Shakespeare à des têtes brunes et bouclées dont les parents ne sont pas encore remis de la gueule de bois des lendemains d’indépendance. La coopération technique (C.T.) a du bon et est plutôt lucrative... Ce n’est pas pour rien que « C.T. » a été transformée par les Algériens en « course au trésor ». Mais laissons-là ces raisons bassement matérielles. Elles n’expliquent pas à elles seules le choix de Cécile. Non ! il y a aussi un certain Jean Lesaucier dont elle s’est énamourée. Le bonhomme reste plutôt évasif sur ses liens passés avec l’Algérie - pied-noir ? militaire ? barbouze ? ancien de l’OAS ?... Deux choses ne souffrent d’aucune ambiguïté : le pays et ses habitants ne lui sont ni étrangers ni indifférents ( « la trahison gaulienne » ne passe pas) et, côté futur, il compte bien prospérer dans le commerce, se rendre « indispensable au pays ». Pour l’heure, il s’affaire dans l’import-export de... fromages. Mais attention pas n’importe lequel, non du maroille ! du qui ne supporte pas d’être intempestivement retenu au port. La précieuse cargaison est fragile, gare à l’affinage abusif ! gare au prolifique asticot !

Pour Paul, à l’école, les choses auraient pu mal tourner. Dans la cour de récréation, ces nouveaux condisciples, animés d’un solide instinct grégaire, ne se privent pas de bousculer et de railler le nouveau venu fraîchement débarqué de la ci-devant métropole... Mais Paul, un brin affabulateur, n’est pas sans ressources. En France, il habite Colombey-les-Deux-Eglises et la maison de « Mé » (la grand-mère) jouxte celle du Général de Gaulle, celui qui a « niqué les pieds-noirs ». Voilà qui réchauffe le climat des relations franco-algériennes et calme les ardeurs revanchardes. Le Petit gaulliste ne va pas se gratter pour la jouer à l’esbrouffe.

Alain Lorne décrit les premières heures de l’Algérie indépendante, depuis 1963 jusqu’à la veille du coup d’Etat de 1965. Le récit est rythmé par les magouilles, les trafics et autres coups tordus de Lesaucier. Le « socialisme spécifique » a de beaux jours devant lui. La corruption, déjà généralisée, itou. Le ver n’infeste pas les seuls maroilles. Il prolifère et prolifèrera avec constance depuis Ben Bella jusqu’à... mais cela est un autre sujet. Pour l’heure, sous le regard tantôt averti tantôt innocent du Petit gaulliste, la corruption prospère, le marché-noir s’organise, les passe-droits se multiplient, la police politique veille, la suspicion s’intalle, l’aumône - en fait le pillage des bijoux des Algériennes - est érigée en méthode de gouvernement, le mécontentement populaire gronde tandis que l’autogestion finit de démanteler le secteur agricole.

La forme, un brin irrévérencieuce et distante, ne masque nullement la dimension humaine des événements ici davantage suggérées que relatées. Alain Lorne semble interroger l’Histoire et vouloir souligner le peu de choix qu’elle laisse aux Hommes dans la conduite de leur existence. Les Algériens y sont présentés comme les jouets des rivalités entre le FLN et le MNA et des exactions de la police française. Quant au drame vécu par les Pieds-noirs il n’est qu’à pousser la porte de ces maisons abandonnées dans la précipitation, lire de vieilles lettres oubliées et retrouvées par Paul et Antoine ou écouter parler la vieille Madame Ayach pour mesurer ce sentiment d’impuissance.

À l’exception des combines de Lesaucier et du regard porté par Le Petit gaulliste sur le méli-mélo des adultes, le livre ne renferme aucune intrigue romanesque, psychologique ou historique. L’intérêt se niche entre les lignes, il s’entend dans le ton distancé et plein d’humour de l’écriture. Les dialogues, les expressions, le rappel des actualités... restituent les années soixante en France et les lendemains de l’indépendance algérienne. L’espoir illuminait alors l’horizon. Pour l’Algérie, comme pour Paul, la vie commençait...

Edition Actes Sud, 271 pages, 16,9 0 €