Virée romanesque en 2006

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

Si Pieds Blancs est plus dense et sur bien des sujets plus pénétrant que Le Poids d’une âme, ce dernier se distingue par la volonté de l’auteur d’écrire une histoire, d’écrire un roman et non un livre témoignage. M. Rachedi déroule le fil d’une enquête journalistico-policière visant à disculper et à sortir le pauvre Lounès des griffes de la machine judiciaire. Sans doute, l’histoire ne renferme pas un suspens insoutenable, mais l’auteur parvient tout de même à maintenir son lecteur en haleine. Côté écriture, M.Rachedi ne joue pas dans le démago en cherchant à écrire comme on parle (ou parlerait) dans les cités.

Sur le fond, le livre offre l’avantage de ne pas enfermer les lieux et les personnages dans des démonstrations univoques, respectant à la fois la polysémie de toute création littéraire mais aussi l’exergue taoïste placé en tête du livre. M.Rachedi rompt aussi avec la noirceur ambiante quand il est question de banlieues sans taire pour autant certains aspects négatifs et sombres. Sans se poser en donneur de leçons, il pointe du doigt les dysfonctionnements de la presse, de la police ou de la justice. Pour toutes ces raisons, il est plutôt un message d’espoir et permet de ne pas désespérer de l’humanité et de nos semblables...

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Du rêve pour les oufs, le deuxième titre publié par la célébrissime Faïza Guène (après Kiffe kiffe demain) est, disons le, moins digne d’intérêt. Entre ces copines et ses rêves d’amour, à vingt-quatre ans Alhème porte sur ses épaules ce qui lui reste de famille (un père malade et un jeune frère qui flirte avec la délinquance) et porte son regard sur le monde de oufs qui l’entoure. Pourtant, malgré un côté fabriqué (forme et fond), Faïza Guène donne à lire un texte énergique à l’unisson peut-être des banlieues : jeune, pétillant, fonceur et un brin déboussolé. En ce sens, il peut, à l’image de bien des jeunes des cités, se révéler dynamogène.

Nadia Berquet a publié La Guerre des fleurs. Cette Toulousaine en est à son troisième bouquin après deux recueils de nouvelles parus chez le même éditeur. Ce n’est pas une histoire drôle : huit enfants se retrouvent au chevet de leur mère mourante. Pas drôle du tout donc mais écrit avec des mots justes, sur un rythme lent, aux phrases courtes, à la sonorité douce et chaude. La construction, qui rappelle le Tandis que j’agonise de Faulkner, donne à entendre des monologues intérieurs qui rythment les cinq temps du roman. Récits de vies, de blessures et de non-dits. Histoire de famille. Histoire d’une famille française aux origines ensoleillées par la figure maternelle. À noter la scène douloureuse de l’enterrement qui voit les enfants dépossédés de leur mère par le groupe et les religieux. Une dépossession déjà présente chez Jamal Mahjoub (Là d’où je viens) et chez Azouz Begag (Le Marteau Pique-cœur).

Retour remarqué pour Mehdi Charef, pionnier de la première heure, gratifié du Prix Beur FM pour son nouveau roman. À bras-le-cœur revient sur l’enfance, une enfance algérienne avec à la clef l’exil dans un bidonville... rien de nouveau sous le soleil de l’immigration si ce n’est peut-être davantage de maîtrise dans l’écriture et cette sensibilité de l’auteur et cinéaste. Le grand cœur de Mehdi Charef déborde à chaque ligne.

Difficile en revanche de suivre Karim Amellal et Ahmed Djouder. Ce dernier signe ici plutôt un pamphlet qu’un roman. Un pamphlet qui n’évite pas de nombreux écueils. Quant à Cités à comparaître, récit d’ « une merde de vie » d’un paumé qui serait devenu malgré lui un terroriste, on frise la caricature, avec beaucoup de répétitions en prime. S’il s’agit là de littérature ce serait une littérature du désespoir. EN 2006, les romanciers ont souvent voulu faire parler les bourreaux (voir Salim Bachi avec Tuez les tous !, ou Jonathan Littell avec Les Bienveillants), mais n’est pas Goncourt qui veut !

Karim Amellal, Cités à comparaître, Stock, 2006, 177 pages, 15,50 €

Nadia Berquet, La Guerre des fleurs, HB Éditions, 2005, 142 pages, 14 €

Mehdi Charef, À bras-le-cœur, Mercure de France, 2006, 187 pages, 14,80 €

Ahmed Djouder, Désintégration, Stock, 2006, 157 pages, 15 €

Faïza Guène, Du rêve pour les oufs, Hachette littérature, 215 pages, 16 €

Mabrouck Rachedi, Le Poids d'une âme, JC Lattès, 2006, 214 pages, 13 €

Houda Rouane, Pieds Blancs, Éd. Philippe Rey, 2006, 314 pages, 19 €

Illlustrations: Mabrouck Rachedi, Houda Rouane

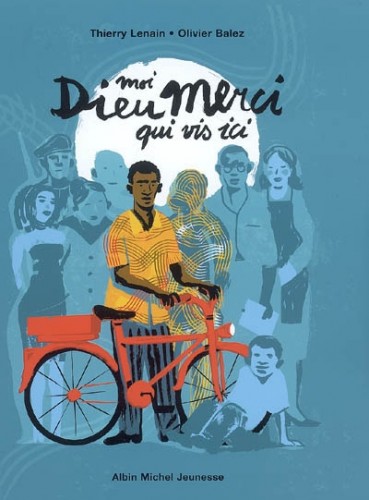

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence.

Après Wahid paru en 2003 chez le même éditeur, Thierry Lenain et Olivier Balez publiaient Moi, Dieu merci qui vis ici, un texte et des illustrations trempés dans le même bain, celui de l'humanisme et du refus de l'indifférence. Tous deux vont à l'essentiel, droit au cœur et à l'intelligence. La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires...

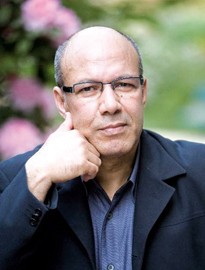

La Planète des migrants est un livre précis et didactique qui fait le point sur l'actualité des migrations dans le monde : zones de départ, zones d'arrivée, impacts respectifs des migrations, éclairages historiques, nouvelles tendances, déconstruction de quelques idées reçues ou théories, questions identitaires... Djilali Bencheikh est journaliste, spécialiste de l’immigration, féru d’actualités sportives, il tient une chronique littéraire quotidienne sur Radio Orient. Éclectique et gourmand, il est aussi nouvelliste et l’auteur d’un premier roman autobiographique, Mon frère ennemi. Il y racontait l’enfance de Salim dans un village de l’Ouest algérien. Le gamin avait alors sept ans et les nuages s’amoncelaient sur l’Algérie de papa.

Djilali Bencheikh est journaliste, spécialiste de l’immigration, féru d’actualités sportives, il tient une chronique littéraire quotidienne sur Radio Orient. Éclectique et gourmand, il est aussi nouvelliste et l’auteur d’un premier roman autobiographique, Mon frère ennemi. Il y racontait l’enfance de Salim dans un village de l’Ouest algérien. Le gamin avait alors sept ans et les nuages s’amoncelaient sur l’Algérie de papa. Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi.

Sans vouloir médire de Gide, il n’est pas certain que l’on ne puisse pas faire de bonne littérature avec de bons sentiments ; mais d’évidence on ne fait pas un bon livre en accumulant des poncifs, même de bon aloi, mâtinés de vérités assenées à la hussarde et d’inutiles provocations. C’est malheureusement l’impression que laisse Racaille après en avoir fini la lecture. Ce qui est en cause ici, ce n’est ni l’auteur, qui semble plus qu’estimable, ni ses prises de position qui pour être parfois exagérées renferment aussi leur part de vérité et de courage (on pense à Taslima Nasreen, à Mina Ahadi en Allemagne ou Chahdortt Djavann en France). Non ! le hic concerne d’abord et exclusivement la littérature. On ne croit pas à cette histoire qui voit un certain Mohamed s’échapper de l’asile d’aliénés dans lequel il est enfermé et, après un passage par Skikda (sa ville), Constantine puis Alger, embarquer clandestinement pour la France où, l’infortuné retournera à la case départ. Pourtant ce Mohamed a une savoureuse idée : créer une association humanitaire et rapatrier en Algérie « les Juifs, les harkis et les bons pieds-noirs, sauf un », dont on taira ici volontairement l’identité. Cette idée bien sûr ne peut que le rendre suspect aux yeux des gardiens de la loi et de la foi. Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix…

Selon Henriette Walter citée dans la préface de ce livre, sur 35 000 mots usuels de la langue française, 4 192 sont d’origine étrangère : 25 % viendraient de l’anglais, 16 % de l’italien, 13 % du germanique et, juste après, de l’arabe (entre 250 et 270 mots soit 6,5 %). Si, comme le fait l’auteur, on y ajoute les quelque 150 mots d’origine turque ou persane, passés au français via la langue d’Al Mutanabi, alors avec les 391 mots ici recensés par l’auteur, le pourcentage s’élève à 10 % abstraction faite des mots d’origine également arabe qui désignent les étoiles. Ainsi nos ancêtres ont beau être les Gaulois, sur le seul plan linguistique, les Sarrasins, Maures, Barbaresques et autres Mahométans ont peut-être davantage irrigué la langue nationale que les cousins, petits cousins et autres descendants de Vercingétorix… L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord.

L’émir Abdelkader n’en finit pas d’inspirer historiens et poètes. Après les volumineuses biographies que lui ont consacré Bruno Etienne (chez Hachette en 1994) et Ramdane Redjala aidé de Smaïl Aouli et Philippe Zoummerof (chez Fayard en 1994), ce fut au tour de Kebir Ammi de se pencher sur le père du nationalisme algérien pour mettre en valeur sa dimension spirituelle et mystique (1). Ainsi, en une dizaine d’années, quelque mille cinq cents pages ont été écrites sur l’Emir et le lecteur pouvait se demander ce qu’il pourra trouver de nouveau dans le pavé publié par l’Algérien Waciny Laredj, auteur d’une dizaine de romans et d’essais dont La Gardienne des ombres ou Les Balcons de la mer du Nord. L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône.

L’histoire des migrations est rythmée par des phases d’ouverture propices à satisfaire les besoins en main d’œuvre ou en soldatesque et des phases de fermeture voire de rejet, qu'Yves Frey éclaire par la logique des « vases communicants » (entendre licencions les étrangers qui nous volent nos emplois) et celle de la « centrifugeuse » autrement dit « les étrangers dehors ! ». Dans le cadre de cette histoire et plus particulièrement de la fin du XIXe siècle à la veille de la Seconde Guerre Mondiale, peut-on observer la mise en place d’un processus sélectif particulier des étrangers en France et, au regard des dispositifs à l’œuvre dans d’autres pays, une singularité nationale ? Dans ce livre, fruit d’une recherche collective menée dans le cadre d’un séminaire de L’Ecole normale supérieure tenu entre 1997 et 1999, la comparaison ne porte pas sur l’ensemble des pays occidentaux. En effet, seuls figurent deux articles consacrés le premier à l’Allemagne et le second au Brésil. Point d’Amérique, ni d’Australie comme le laisse entendre la quatrième de couverture, point non plus d’Angleterre, d’Argentine ou de Pérou. Seul, un texte introductif de Philippe Rygiel propose un survol des dispositifs de sélection des migrants dans les principaux grands pays d’immigration et offre ainsi un utile aperçu de ces « indésirables ». La seconde partie de l’ouvrage porte exclusivement sur la société française : étude de la présence américaine et algérienne d’une part, préfiguration, en Haute Alsace, des dispositifs de refoulement et d’expulsion d’autre part et enfin étude de l’application des lois dans trois départements, le Cher, les Ardennes et le Rhône. En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits.

En 2006, de nouveaux auteurs nés aux confluents d’histoires plurielles ont fait leur entrée dans le monde de la littérature, tandis que d’autres se rappelaient aux bons souvenirs des uns et se laissaient découvrir par les plus jeunes. Sans prétendre à l’exhaustivité retenons ici sept auteurs dont quatre premiers romans. Trois livres sortent du lot. Celui de Nadia Berquet, celui de Mabrouck Rachedi et celui de Houda Rouane, ces deux derniers étant justement des premiers écrits. Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans.

Même si des longueurs seraient à supprimer, Houda Rouane parvient à capter l’attention du lecteur avec son texte-témoignage rythmé par le seul déroulement des jours qui passent. Norah Rabhan, pionne dans un collège, raconte son quotidien, sa famille, son mariage avec le « Grand Turc », une visite au bled et l’arrivée du premier enfant. Rien de passionnant a priori. Pourtant cela fonctionne, sans doute grâce à la pertinence des propos, souvent intelligents et subtils, à la qualité de l’observation (le collège, les profs, les élèves, l’actualité...) et aussi au style : pas trop « cité » juste ce qu’il faut, nerveux et dynamique avec souvent des formules et des dialogues à la Audiard. Pas mal du tout et l’analyse, souvent pertinente, décoiffe pour une jeune auteure d’à peine trente ans. Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ».

Ce premier roman d’une professeur de Lettres rennaise dépoussière et aère un genre – le roman de l’immigration – qui parfois s’enferre dans le répétitif, le larmoyant ou le tragique. Bretonne pure sucre par ses aïeux, Marylinn Maurage cultive aussi sa celtitude en élevant, entre deux copies à corriger, des moutons d’Ouessant : petit par la taille certes mais au cornage de bélier et communément qualifié de « tondeuse écologique ». Il n’est pas étonnant dès lors que la Bretagne et même la Bretagne bretonnante offrent le cadre de ce récit. Migrateur surprendra par sa légèreté et sa vivacité à se rire de tout mêlant subtilité, humour, intelligence à des fragrances d’Habanita qui courent tout au long de cette histoire de frontières et d’amour. Il faut dire que ce livre jubilatoire paraît dans une collection au titre évocateur - « Facéties » - et que l’auteur, d’entrée, c’est-à-dire en exergue, en rajoute une couche avec une citation du jeune Viktor Pelevine : « le monde n’est qu’une blague que Dieu se raconte à lui-même ». La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».

La littérature saoudienne demeure bien moins connue et sans doute bien moins prolixe que ses consœurs arabes - égyptienne, libanaise ou palestinienne notamment. Les traductions de La Ceinture d’Ahmed Abodehman en 2000 (Gallimard) puis du recueil Le Mercredi soir et autres nouvelles de Badriayah al-Bishr en 2001 (L’Harmattan) offraient aux lecteurs français l’opportunité de découvrir, de l’intérieur, quelques aspects peu ou pas connus du quotidien saoudien. Badriayah al-Bishr donnait à voir, avant le retentissant Banat Al-Riyadh (Filles de Riyad), de la jeune Rajaa Al-San'a a (Plon 2007) le statut peu enviable de la femme saoudienne, quant à Ahmed Abodehman il brossait une autre dimension - poétique, culturelle et identitaire - de son pays. Dimension menacée par le règne des pétrodollars et le rigorisme version wahhabite. Yousef al-Mohaimeed, dans un texte court et sans concessions, livre le récit de trois existences amputées et sans gloire, trois existences broyées par une société et ses règles inhumaines. C’est à l’intérieur d’une gare routière qui ne mène nulle part, du moins pour le narrateur, que défilent les vies de Turad, vestige de la société bédouine, celle de Tawfiq, l’esclave soudanais et celle de Nasir, l’enfant abandonné à sa naissance dans une vieille caisse de bananes à deux pas de la mosquée Ibn al-Zubayr. Existences humiliées et sans issues - « plus la moindre voie, pas même l’ombre d’un refuge parmi les visages et les maisons » -, sans droits non plus dans un « enfer déguisé en pays ! ». « Non, je ne cherche pas les délices du paradis, ni le jardin d’Eden, [dit Turad] tout ce que je voudrais, c’est un endroit où l’on me respecte, ou personne ne m’humilie en me traitant comme un chien. (…) j’essaye de fuir cet enfer ! », ce « monde de sauvages ».