Tariq Ali

Un Sultan à Palerme

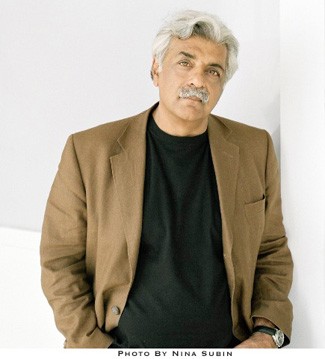

Tariq Ali est une figure importante de l'extrême-gauche antilibérale britannique. Écrivain, historien, journaliste, éditeur et producteur d'origine pakistanaise, il est né à Lahore en 1943. Il est difficile de croire que, quand ce militant, engagé depuis des décennies dans les luttes de son temps, en passe par le roman historique ce n'est pas d'abord pour entretenir ses contemporains de faits et de débats bien actuels.

Tariq Ali est une figure importante de l'extrême-gauche antilibérale britannique. Écrivain, historien, journaliste, éditeur et producteur d'origine pakistanaise, il est né à Lahore en 1943. Il est difficile de croire que, quand ce militant, engagé depuis des décennies dans les luttes de son temps, en passe par le roman historique ce n'est pas d'abord pour entretenir ses contemporains de faits et de débats bien actuels.

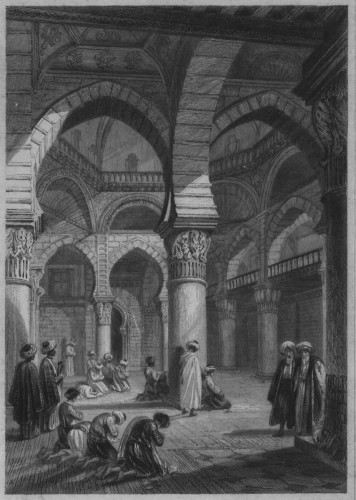

De quoi s'agit-il ? Nous sommes en 1153. La fin du règne du très chrétien roi Roger de Sicile, alias le sultan Rujari, approche avec sa prochaine disparition. Roi clément, éclairé, il permit la cohabitation harmonieuse des « Nazaréens » et des « Croyants » sur cette île dont on oublie parfois qu'elle fut, comme la lointaine Andalousie, terre de tolérance et d'intelligence.

Avec l'âge, le pouvoir du roi décline, contesté qu'il est par les évêques et les barons normands, de Pouille ou de Messine. Ces derniers exigent la mort de Philippe de Mahdia(1), son plus fidèle conseiller, l'homme le plus puissant du royaume après Rujari. Philippe est accusé de félonie et d'avoir secrètement conservé sa foi mahométane. Ce qui est vrai. Mais derrière cette accusation se cache un autre projet : en finir avec la présence musulmane en Sicile et déclarer la guerre aux émirs.

Au côté de Philippe, le loyal et métis serviteur, il y a Idrisi, le célèbre géographe. Le savant musulman est l'ami de Rujari. L'amitié des deux hommes résistera-t-elle aux coups de boutoir d'une guerre fomentée notamment par Antoine, le moine de Cantorbéry ? Cet Antoine « est affligé d'une passion religieuse, chose qui, j'en ai peur, frise toujours la folie, quelle que soit la religion » prévient Philippe. Au cours de cette seconde moitié du XIIe siècle la barbarie est chrétienne. Pour autant « nous avons nos propres barbares qui brûlent les livres de nos plus grands philosophes et sévissent contre les poètes. Si les vrais barbares et les nôtres venaient à s'allier un jour, nous n'aurions pas assez d'Allah pour nous aider » Idrisi dixit.

Derrière les secrets d'alcôve, la vie amoureuse d'Idrisi avec la belle Mayya et sa sœur Balkis, sa vie familiale mouvementée, ses recherches savantes et son projet d'écriture d'une géographie universelle, Tariq Ali décrit ce moment particulier qui voit une société tomber dans les eaux tumultueuses du fanatisme et s'éloigner des rivages sereins de la paix et de la concorde.

Roman historique - le premier d'un quintet - passionnant, riche de plusieurs facettes et évocations (art de vivre, amour, poésie, science, théologie...), Un Sultan à Palerme est écrit par un homme soucieux de ses contemporains. Aussi l'évocation de ce XIIe siècle sicilien est surtout le prétexte pour l'auteur de parler de révoltes, celle plus sociale que religieuse animée par L'Éprouvé, ermite adepte de la philosophie d'Ibn Rushd (Averroès) qui enjoint les humbles à se soulever contre les maîtres du temps.

Bien sûr, la brûlante question des civilisations est posée : choc ou pas ? À son procès jugé d'avance, Philippe de Mahdia lance « si vous nous anéantissez, vous vous anéantirez ». Mise en garde prémonitoire qui rappelle les vers du poète palestinien Mahmoud Darwich : « « Lui ou Moi », / Ainsi débute la guerre, Mais / Elle s'achève par une rencontre embarrassante, « Lui et Moi ». »(2)

À n'en pas douter, les bigots et autres puissants jugeront blasphématoire ce Sultan à Palerme, tant les personnages de Tariq Ali raillent le fanatisme, les pouvoirs politiques et religieux du monde arabe et musulman. Ainsi au djihad des va-t-en-guerre ne serait-il pas plus tentant de substituer « les cinq fornications obligatoire du djihad selon Abou Nouwas ». Le poète comptait déjà quelques longueurs d'avance sur les jeunes de 68 et leur fameux « faites l'amour, pas la guerre »...

Pourtant, le lecteur sort comme groggy de sa lecture, ne sachant trop vers quel saint se tourner pour espérer : au XIIe siècle en Sicile se seront les forces de destruction qui seront victorieuses. Aujourd'hui, les mêmes forces sèment la mort à Bagdad, « la ville qui sera toujours à nous. La ville qui ne tombera jamais » pensait Idrisi. Scepticisme ou pessimisme risquent de gagner. À moins de se tourner vers Ibn Hamdis, le poète de Syracuse : « j'ai épuisé les énergies de la guerre / j'ai porté sur mes épaules les fardeaux de la paix. » Les « fardeaux » de la paix...

1.Mahdia est une ville côtière située à 200 kilomètres au Sud de Tunis. Le poète et romancier tunisien Moncef Ghachem consacra à ce port de pêche et au monde des pêcheurs de Mahdia un recueil de nouvelles paru en 1994 chez SPM sous le titre L'épervier, réédité par les éditions de L'Arganier

2. Etat de siège (traduit de l'arabe par Elias Sanbar) Actes-Sud/Sindbad, 2004.

Traduit de l'anglais par Diane Meur, édition Sabine Wespieser 2007, 351 pages, 24€

Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix.

Directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut d'études politiques de Paris et célèbre essayiste, l'auteur diagnostiquait dans cet ouvrage l'échec de l'islamisme politique, à tout le moins d'une certaine dynamique. Armé d'une grille de lecture sociologique, il s'appliquait à montrer les antagonismes internes, les objectifs différents et les intérêts contradictoires des diverses composantes d'un mouvement idéologique et politique né dans les années soixante-dix et dont les premiers signes d'essoufflement seraient perceptibles dès le milieu des années quatre-vingt-dix. L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes.

L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes. Pourquoi les musulmans sont-ils si peu présents sur la mer ? Pourquoi malgré des tentatives passées, des réussites éphémères, des vocations individuelles, des velléités califales, ont-ils finalement toujours échoué ? Si la chrétienté a triomphé de la mer, l’islam lui n’a pu s’y adapter. Cette phobie du pieux musulman pour la mer a privé l’islam des immenses profits tirés des découvertes transatlantiques qui ont constitué, pendant près de trois siècles, le fondement de la fortune européenne. Elle est peut-être même largement responsable du «

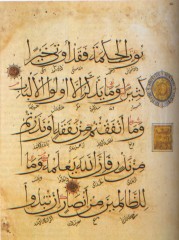

Pourquoi les musulmans sont-ils si peu présents sur la mer ? Pourquoi malgré des tentatives passées, des réussites éphémères, des vocations individuelles, des velléités califales, ont-ils finalement toujours échoué ? Si la chrétienté a triomphé de la mer, l’islam lui n’a pu s’y adapter. Cette phobie du pieux musulman pour la mer a privé l’islam des immenses profits tirés des découvertes transatlantiques qui ont constitué, pendant près de trois siècles, le fondement de la fortune européenne. Elle est peut-être même largement responsable du «  Islamologue, professeur à la faculté des sciences de Tunis, Mohamed Talbi offre ici une lecture du Coran particulièrement utile en ces temps où la suspicion des ignorants, l’hostilité des imbéciles mais aussi la sécheresse exégétique de barbus enturbannés frappent une religion qui, comme toutes les autres, n’est et ne sera que ce que les hommes voudront bien en faire. Mohamed Talbi expose son approche du texte sacré « qui doit être sans cesse contextualisée et actualisée en tenant compte des maqâsid, des intentionnalités du texte ». Ici, le Coran est « guidance (Hudan), vecteur orienté ». Voilà pourquoi cette lecture est qualifiée de « vectorielle » : « nous suivons le vecteur qu’il nous indique, et nous marchons, non en regardant derrière nous vers les Anciens (Salaf), mais vers l’avenir, celui de nos petits-enfants ». Ainsi, précise l’auteur, « notre lecture est aux antipodes des lectures intégristes, (...) et ce travail, quoique limité, s’intègre néanmoins dans nos efforts de rénovation de la pensée musulmane ».

Islamologue, professeur à la faculté des sciences de Tunis, Mohamed Talbi offre ici une lecture du Coran particulièrement utile en ces temps où la suspicion des ignorants, l’hostilité des imbéciles mais aussi la sécheresse exégétique de barbus enturbannés frappent une religion qui, comme toutes les autres, n’est et ne sera que ce que les hommes voudront bien en faire. Mohamed Talbi expose son approche du texte sacré « qui doit être sans cesse contextualisée et actualisée en tenant compte des maqâsid, des intentionnalités du texte ». Ici, le Coran est « guidance (Hudan), vecteur orienté ». Voilà pourquoi cette lecture est qualifiée de « vectorielle » : « nous suivons le vecteur qu’il nous indique, et nous marchons, non en regardant derrière nous vers les Anciens (Salaf), mais vers l’avenir, celui de nos petits-enfants ». Ainsi, précise l’auteur, « notre lecture est aux antipodes des lectures intégristes, (...) et ce travail, quoique limité, s’intègre néanmoins dans nos efforts de rénovation de la pensée musulmane ». Voilà un beau livre. Riche, instructif, ouvrage de spécialiste certes mais jamais ennuyeux. Point de jargon inutile pour affadir le propos, quant aux nombreuses notes, elles s’insèrent tout naturellement dans le texte. Elles ne sont pas étalage de savoir et moins encore hommage (calculé) rendu à ses pairs. Houari Touati réussit le tour de force de rendre accessible à un large public une étude pointue sans jamais être pris en défaut de facilité intellectuelle. Ancien professeur de l’université d’Oran, spécialiste d’anthropologie historique, aujourd’hui maître de conférence à l’EHESS, il a publié en 1994 un autre ouvrage de référence, Entre Dieu et les hommes, Lettrés, saints et sorciers au Maghreb au XVIIe siècle (1).

Voilà un beau livre. Riche, instructif, ouvrage de spécialiste certes mais jamais ennuyeux. Point de jargon inutile pour affadir le propos, quant aux nombreuses notes, elles s’insèrent tout naturellement dans le texte. Elles ne sont pas étalage de savoir et moins encore hommage (calculé) rendu à ses pairs. Houari Touati réussit le tour de force de rendre accessible à un large public une étude pointue sans jamais être pris en défaut de facilité intellectuelle. Ancien professeur de l’université d’Oran, spécialiste d’anthropologie historique, aujourd’hui maître de conférence à l’EHESS, il a publié en 1994 un autre ouvrage de référence, Entre Dieu et les hommes, Lettrés, saints et sorciers au Maghreb au XVIIe siècle (1). Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire.

Youssef Seddik est philosophe (il a écrit une thèse sur l’horizon hellénique du Coran), anthropologue et docteur à l’EHESS. Il a aussi publié de nombreuses traductions de textes arabes anciens. Il propose ici quelques extraits des dires de l’imam ‘Ali transmis oralement jusqu’au tout début du XIe siècle, et depuis consignés par Charîf al Radi, dans un énorme ouvrage qu’il a appelé Nahj al-balâgha, ou La Voie du mieux-dire. Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins !

Profitons de ce début de ramadan 2009 pour revenir sur un livre paru il y a quelques années. Comme ce mois de jeûne est avant tout un exercice spirituel avant d’être une succession de plaintives abstinences diurnes, suivies de nocturnes bamboches mielleuses arrosées de sodas divers, pourquoi ne pas (re)lire le Coran ? Pourquoi ne pas s’essayer à un effort de réflexion et d’interprétation (ijtihad). Effort personnel et libre comme invite (et aide) à le faire Youssef Seddik. Après les attentats de septembre 2001 nombre de nos concitoyens se précipitèrent chez leurs libraires favoris pour y faire acquisition d’une traduction du Coran. Louable attitude qui s’en va directement aux sources tenter de trouver des clefs ouvrant à une possible compréhension du monde. Par ailleurs, depuis vingt ans, la place de l’islam dans la communauté nationale agite et divise la société et ses représentants. Du coup, par les temps qui courent, les exemplaires achetés pourraient bien resservir. Mais encore convient-il de donner à cette lecture le plus juste éclairage possible et se préserver des louvoiements, ambiguïtés, manipulations, discours à géométrie variable et autres moratoires ! En cela Youssef Seddik est important. En intellectuel, réellement pédagogue lui, Youssef Seddik ne triche pas sur sa pensée. Elle est claire et clairement énoncée. Depuis près de quarante ans, il fréquente la parole coranique « hors de la lisibilité cléricale, hors de l’énorme codage qui a fini par l’emmurer et la ravir à toute lecture ». Cette passionnante et vivifiante entreprise prend appui sur « des siècles de grands penseurs classiques qui ont tenté de lire autrement le Coran, en le ponctuant autrement, [pour retrouver] des significations tout autres que celles convenues ». Dans ce travail essentiel, il n’est pas seul, il rend d’ailleurs hommage à trois de ses contemporains : le Tunisien, Abdelmajid Chafi, l’Egyptien Nasr Hamed Abû Zid contraint à l’exil en Hollande pour ces travaux et « le plus courageux entre tous », le Soudanais Muhammad Mahmoud Taha condamné et exécuté à Khartoum en 1985. Ces penseurs, spécialistes du Coran, intellectuels de haut vol, érudits à l’écoute des interrogations et des craintes de leurs concitoyens ne sont pas à la traîne de l’obscurantisme. Aussi n’ont-il nul besoin, eux, de se cacher derrière on ne sait quel tour de passe-passe dialectico-pédagogique. Courage, cohérence, intégrité intellectuelle sont leurs seules armes. Mais cela a un prix : en France, la relégation, médiatique d’abord (ainsi, la télévision, préfèrant zapper sur le sensationnel, invite un faire valoir pour débattre avec un ministre, résultat : record à l’audimat mais élargissement de « la faille d’incompréhension » entre les communautés et un peu plus de confusions dans les banlieues) ; ailleurs, l’ostracisme, l’exil ou la mort ! Leur crime ? Rechercher et offrir à leurs semblables « les conditions de possibilité de l’exercice légitime de la raison en islam, en partant du texte qui l’a fondé ». Rien moins !