Yahia Belaskri

Le Livre d’Amray

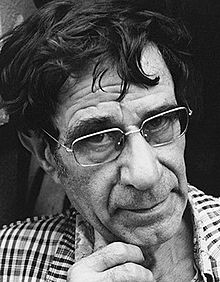

Comme Abdelkader Djemaï ou Kamel Daoud, Yahia Belaskri est un né à Oran, en 1952, deux ans avant le déclenchement de la guerre de Libération. Dans le tumulte des dernières déflagrations, alors que déjà des pleurs et des cris de souffrance déchirent l’aurore qui pointe, le gamin a dix ans. Les fantômes d’une décennie de ténèbres et de lumière s’installent, bientôt ils hanteront les mémoires. Le gamin marche vers son adolescence, l’enfance est derrière lui. A l’instar d’Amray, le narrateur de son dernier roman, Yahia est sans doute le premier de la famille a décroché quelques titres scolaires. C’est d’ailleurs bardé d’un diplôme de sociologie, qu’il s’en va, comme Amray, offrir ses services à plusieurs entreprises du pays. En vain, semble-t-il, ou alors serait-ce par goût des mots - et de la vérité – qu’il embrasse la carrière de journaliste ? Quelques mois après le sanglant acte de naissance algérien des révolutions dites arabes, en octobre 1988, Belaskri débarque en France. Pendant une vingtaine d’années, il travaille comme journaliste (à RFI notamment) et participe à des ouvrages collectifs. En 2008, la cinquantaine bien entamée, Belaskri publie son premier roman, Bus dans la ville (Vents d’ailleurs). Un romancier est né. Il va tracer son sillon, affirmer sa singularité. Deux ans plus tard paraît Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs) gratifié du Prix Ouest France-Etonnants Voyageurs et du Prix Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon. En 2012, sort Une longue nuit d’absence (Vents d’ailleurs) et, en 2014, Les Fils du Jour (Vents d'ailleurs) récompensé par le Prix Beur FM-TV5 Monde et du Prix Coup de cœur des Journées du Livre Européen et Méditerranéen.

Comme Abdelkader Djemaï ou Kamel Daoud, Yahia Belaskri est un né à Oran, en 1952, deux ans avant le déclenchement de la guerre de Libération. Dans le tumulte des dernières déflagrations, alors que déjà des pleurs et des cris de souffrance déchirent l’aurore qui pointe, le gamin a dix ans. Les fantômes d’une décennie de ténèbres et de lumière s’installent, bientôt ils hanteront les mémoires. Le gamin marche vers son adolescence, l’enfance est derrière lui. A l’instar d’Amray, le narrateur de son dernier roman, Yahia est sans doute le premier de la famille a décroché quelques titres scolaires. C’est d’ailleurs bardé d’un diplôme de sociologie, qu’il s’en va, comme Amray, offrir ses services à plusieurs entreprises du pays. En vain, semble-t-il, ou alors serait-ce par goût des mots - et de la vérité – qu’il embrasse la carrière de journaliste ? Quelques mois après le sanglant acte de naissance algérien des révolutions dites arabes, en octobre 1988, Belaskri débarque en France. Pendant une vingtaine d’années, il travaille comme journaliste (à RFI notamment) et participe à des ouvrages collectifs. En 2008, la cinquantaine bien entamée, Belaskri publie son premier roman, Bus dans la ville (Vents d’ailleurs). Un romancier est né. Il va tracer son sillon, affirmer sa singularité. Deux ans plus tard paraît Si tu cherches la pluie, elle vient d’en haut (Vents d’ailleurs) gratifié du Prix Ouest France-Etonnants Voyageurs et du Prix Coup de cœur de Coup de Soleil Languedoc-Roussillon. En 2012, sort Une longue nuit d’absence (Vents d’ailleurs) et, en 2014, Les Fils du Jour (Vents d'ailleurs) récompensé par le Prix Beur FM-TV5 Monde et du Prix Coup de cœur des Journées du Livre Européen et Méditerranéen.

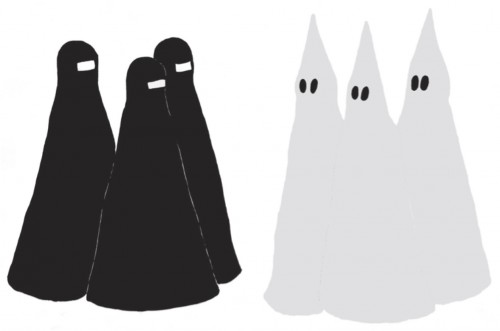

Au fil des ans et des romans, Belaskri s’est installé dans le fécond et talentueux sérail des auteurs (et auteures !) algériens. Dans une langue classique qui empreinte de plus en plus à la figure poétique, il porte un humanisme radical, sans concession ; une attention aux humbles, aux laissés-pour-compte : espagnols, juifs et populo du bled, bâtard, sang mêlé et autre métis, aux exilés du dedans et du dehors, tous nés des rencontres, violentes (colonisation) ou pacifiques (migrations modernes). Il dénonce les enfermements identitaires, le dévoiement de l’islam, les amnésies des Histoires officielles, les indignités faites aux hommes. Et aux femmes. Ce n’est pas un hasard si Belaskri, l’oranais et l’algérien, inscrit son humanisme dans la relation à l’autre, fait l’éloge de la fraternité et de l’amour, de la connaissance et du mouvement, scrute les transformations, les métamorphoses nées du voyage, de la rencontre, du décentrement.

Depuis 2008, Yahia Belaskri est devenu un écrivain de premier plan. Une voix qui compte, et ce Livre d’Amray, truffé des thèmes chers à l’auteur, le confirme ; s’il en était besoin. Comme lui, Amray nait dans un pays en guerre. Un pays jamais nommé. Bien sûr, l’Algérie occupe toutes les têtes et toutes les phrases. Et peut-être que Belaskri glisse bien d’autres éléments de sa propres biographie. Pour Amray, la fin de la guerre ne signifie pas le retour de la paix. A la rentrée scolaire, il cherche Shlomo et Paquito, ses copains et complices. Ils ne sont plus là. Disparus. Il ne les reverra plus. Un vide et des interrogations. Bientôt tout s’éclairera d’une lumière métallique et verticale. A son tour, Octavia doit partir. Elle et ses parents n’ont plus « de place ici, toutes les portes se ferment » confie-t-elle à son jeune amour. L’incandescence de la douleur consumera Amray jusqu’à en faire un exilé de l’intérieur, un poète-résistant. Puis, Manon, sa dévouée et efficace prof de français, sera virée par sa hiérarchie. Motif ? : « elle est néfaste pour nos enfants et nos constantes qu’elle ne cesse de miner ». Les sempiternelles « constantes nationales » algériennes sont aux uns ce que « l’identité nationale » est aux autres. Tandis qu’Amray, par les livres, l’amitié et l’amour, apprenait à embrasser le monde, le pays se refermait, jusqu’à emprisonner son peuple, « que ne m’a-t-on dit pour me faire croire que j’étais un homme libre ? ». Amray raconte une « défaite », la sienne, et celle de ceux qui, dans un pays qui attend encore « les noces du soleil et de la mer », lui ressemblent : « Enfants et vieillards avaient le même âge, celui de la chute et du vide. (…) Partout, le même dénuement, la même servitude. Dans les regards, la résignation des vaincus. Mais où sont les vainqueurs ? ». Il raconte sa vie, cherche, entre vertige et sacrilège, un chemin, un autre chemin : « Peut-être faut-il renouer avec les ancêtres venus du nord et ceux venus de l’est, ceux du sud et ceux de l’ouest, ceux qui se sont soumis et ceux qui se sont battus. Ou faut-il les ignorer, eux qui ont tout perdu ? Et ne me parle pas des héros, oublie ! Héros sans gloire ni fait d’armes. Pantins démantibulés, désarticulés sur un autel factice, bêtes de foire à exhiber sans fin. (…) Il vaudrait mieux les piétiner, ces héros partis trop tôt. Sinon, de rage exulter. Faut-il nommer l’indicible douleur qui irrigue les rides et inonde les montagnes ? Faut-il, avec les mots de sang, tracer d’autres voies, ouvrir d’autres sentiers ? Non, non. Osons avant tout interpeller les dieux, pas les saints ni les prophètes, les dieux, les convoquer, les interroger, puis les répudier. »

Il ne faut pas se laisser abuser par la chaleur et les sourires de l’auteur. Son regard, empreint de bienveillance, cache de terribles colères. Contre les obscénités et les vilénies des pouvoirs - en kamis ou en treillis. Pour leur malheur souvent, pour le bonheur du lecteur et parfois pour le bien des peuples, les poètes sont « une race irritable ». Et les poésies de Sénac, de Hamid Skif et autres, qui émaillent ce roman, montrent à quel point Baudelaire avait raison. Irritable et dangereux : comme ces vers, définitifs !, du poète assassiné : « J’ai vu ce pays se défaire / Avant même de s’être fait / J’ai vu la joie, l’honneur, la beauté n’être plus / Qu’un masque délavé sur la plus lamentable racaille » ! A l’école, au temps de la guerre, Amray puise dans ses lectures « les mots, les signes qui me feront oublier les barbelés ». Plus tard, ses lectures alimenteront sa « rage » - « Et moi j’avais la rage puisée dans les livres ». Oui ! les poètes sont une « race irritable » ! Et cette plume, sensible, charnelle, douce, est capable de décocher quelques flèches assassines en direction des « imposteurs » et des « charlatans », et de poser cette terrible question : « faut-il déblayer les ruines afin qu’elles rendent les rires ensevelis ? » Et quand ils restent impuissants face au dérèglement du monde, les mots « sauvent » : « Tu sais ce qui me ferait plaisir ? demande, avant de partir, Octavia à Amray, que tu me fasses vivre dans tes mots ». Tout au long de ce roman, par ses mots, par les vers qu’il emprunte, Belaskri le bibliophile et bibliovore montre la puissance performative, et donc politique, de la littérature.

Le Livre d’Amray raconte l’histoire de son pays. Son passé métissé, sa mémoire lointaine où s’entremêlent les influences et les trajectoires, les aïeux, les siens mais aussi ceux d’Octavia, de Shlomo et de Paquito, ces figures vers qui il faut se tourner pour retrouver le cours d’un fleuve détourné. Ici se croisent Augustin le chrétien, Kahina la païenne et Abdelkader le musulman. « Cette terre a été foulée par des hommes venus d’ailleurs qui y ont laissé quelques fugaces empreintes. Effacées par les imposteurs, il n’en reste rien, sinon les toiles tissées par des charlatans et leurs obscurs combats. Nulle part je n’ai pressenti ce qui allait advenir, alors je suis retourné aux vastes palais de la mémoire. Je creuse, je fouille, j’examine. » « Je ne vous cèderai rien de mes ancêtres » dit Amray qui peut honorer un père de l’église, une résistante berbère, un émir soufi, si ce n’est en païen, du moins en adorateur de la vie, en célébrateur de l’immanence. Exit ici les promesses de la transcendance et surtout celles agitées par les « nouveaux maîtres des deux mondes » : « Je ne désire rien qu’une certaine sensation à mes tempes et dans mon ventre, ce fourmillement qui prend racine au bout des orteils avant d’inonder tout le corps, l’émerveillement du jour qui naît, l’enveloppe de la nuit sur mes songes » écrit Amray, dans une veine inspirée par Driss Chraïbi. Il revendique, comme nombre de ses semblables, le droit à la fragilité, à la faillibilité, à la vulnérabilité, le droit même de pêcher. « C’est bégayer qu’il faut, au trébuchet de l’âme » disait déjà Abû Nuwâs : « je suis un homme. Sais-tu ce que cela signifie ? Le droit à la fragilité de l’être, le droit de se tromper, de fauter même, mais de ne pas, de ne jamais renoncer à son humanité. Et les assassins que disent-ils ? Il n’y a pas de faute, il n’y a pas de libre arbitre, ni de pensée affranchie, il n’y a qu’une conscience unique ; celle omniprésente et omnisciente qui s’impose à tous sans distinction. Il n’y a pas l’ombre d’un doute et la vérité est une. La leur. »

Le Livre d’Amray raconte l’histoire de son pays. Son passé métissé, sa mémoire lointaine où s’entremêlent les influences et les trajectoires, les aïeux, les siens mais aussi ceux d’Octavia, de Shlomo et de Paquito, ces figures vers qui il faut se tourner pour retrouver le cours d’un fleuve détourné. Ici se croisent Augustin le chrétien, Kahina la païenne et Abdelkader le musulman. « Cette terre a été foulée par des hommes venus d’ailleurs qui y ont laissé quelques fugaces empreintes. Effacées par les imposteurs, il n’en reste rien, sinon les toiles tissées par des charlatans et leurs obscurs combats. Nulle part je n’ai pressenti ce qui allait advenir, alors je suis retourné aux vastes palais de la mémoire. Je creuse, je fouille, j’examine. » « Je ne vous cèderai rien de mes ancêtres » dit Amray qui peut honorer un père de l’église, une résistante berbère, un émir soufi, si ce n’est en païen, du moins en adorateur de la vie, en célébrateur de l’immanence. Exit ici les promesses de la transcendance et surtout celles agitées par les « nouveaux maîtres des deux mondes » : « Je ne désire rien qu’une certaine sensation à mes tempes et dans mon ventre, ce fourmillement qui prend racine au bout des orteils avant d’inonder tout le corps, l’émerveillement du jour qui naît, l’enveloppe de la nuit sur mes songes » écrit Amray, dans une veine inspirée par Driss Chraïbi. Il revendique, comme nombre de ses semblables, le droit à la fragilité, à la faillibilité, à la vulnérabilité, le droit même de pêcher. « C’est bégayer qu’il faut, au trébuchet de l’âme » disait déjà Abû Nuwâs : « je suis un homme. Sais-tu ce que cela signifie ? Le droit à la fragilité de l’être, le droit de se tromper, de fauter même, mais de ne pas, de ne jamais renoncer à son humanité. Et les assassins que disent-ils ? Il n’y a pas de faute, il n’y a pas de libre arbitre, ni de pensée affranchie, il n’y a qu’une conscience unique ; celle omniprésente et omnisciente qui s’impose à tous sans distinction. Il n’y a pas l’ombre d’un doute et la vérité est une. La leur. »

« Je suis vivant / vous avez sous estimez l‘amour » lance à la face des « imposteurs » Amray, en quête d’amour, lui, « depuis deux mille ans » - comme un certain Kateb Yacine. Ou comme Abdellatif Laabi qui, au lendemain des attentats de janvier 2015 à Paris, écrivait : "j’atteste qu’il n’y a d’Etre humain/que Celui dont le cœur tremble d’amour/pour tous ses frères en humanité » (1). L’amour donc ! Celui pour Octavia. Comme un rappel. Une histoire à (ré)écrire. A inventer. L’amour comme une subversion. Et parfois, une sédition. N’est ce pas sa propre mère qui dit à Amray que « chez toi, c’est là-bas » ?! L’exil - par la mère et par amour encouragé ! - n’est pas une fuite. Il est certes « brûlure », mais aussi le sismographe des fragiles vibrations d’un cœur qui continue de battre et qu’il faut préserver, renforcer. Il marque l’échec et la culpabilité des « imposteurs ». Belaskri rejoint ici la fière et internationale cohorte des réprouvés. Il y avait Dante (« Si je ne puis rentrer honorablement à Florence, je n’y rentrerai jamais » ; il y avait Hugo (« Quand la liberté rentrera, je rentrerai »), il y avait Edgar Quinet (« Je ne suis ni un accusé ni un condamné. Je suis un proscrit »), il y avait Klaus Mann (« Dans notre patrie, la mort par asphyxie nous guettait »), il y avait Chraïbi (dont le héros du Passé Simple, dans l’avion qui l’emporte vers la France, pisse au-dessus d’un monde qui le dégoûte)… Il y a Amin Maalouf (« Tout homme a le droit de partir, c’est son pays qui doit le persuader de rester »), il y a Ha Jin (« La Chine m’a trahi, alors je refuse de rester plus longtemps son sujet »), il y a Jésus Diaz (sur « l’exaspérante humiliation que signifiait être cubain à Cuba »)… et il y a aussi Belaskri (« C'est une patrie haïssable, alors oui, je la trahirai... ». N’y a-t-il pas là de quoi faire taire les médiatiques procès de tendance, les procès d’intention politiques, les procès des moralistes de pacotille intentés contre les exilés et les bannis ? N’y aurait-il pas là de quoi commencer à instruire le procès des « imposteurs » ?

Par souci d’universalité, pour ne pas emprisonner le roman et l’auteur, pour déjouer quelques travers de la critique (voir les réceptions de Kamel Daoud ou de Boualem Sansal), le pays d’Amray n’est donc pas nommé. Et l’universalité du propos est telle que sa pertinence peut aussi se mesurer à l’aune des spasmes et des crises de nerf de la société française. Crispations des mémoires, congélations des identités, peurs et délires obsidionaux… L’universalisme de Belaskri puise son souffle spirituel au foyer ardent d’Ibn Arabi ou de l’émir Abdelkader, de Kant ou de Marc Aurèle, de Driss Chraïbi ou de Kateb Yacine. Voilà aussi ce qui en fait un écrivain d’importance.

Zulma, 2018, 144 p., 16,50€

1- Et comme sur ce point, face aux semeurs de haine, il ne faut négliger aucune force, les renforcer toutes, les faire converger, jeter des passerelles, citons le « make love great again » prononcé aux funérailles d’Aretha Franklin le 30 août dernier à Detroit par Stevie Wonder soi-même : « We can talk about all the things that are wrong, and they are many, but the only thing that can deliver us, is love. So what needs to happen today, not only in this nation, but around the world, is that we need to make love great again ».

C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.

C’est un long et riche entretien que donnent ici Yves Lacoste, géographe, historien, célèbre figure de proue de la géopolitique française et fondateur en 1976 de la revue Hérodote et Pascal Lorot, président de l’institut Choiseul et directeur des revues Géoéconomie et Sécurité globale. Riche parce que les discussions portent aussi bien sur la vie d’Yves Lacoste depuis l’origine quercynoise de la famille, les amis, ses lectures jusqu’au Maroc natal et les nombreux pays visités, pays d’études ou de résidence, en passant par les domaines de recherche de l’universitaire et les controverses qui ont émaillé plus de cinquante ans de vie intellectuelle hexagonale, de la question coloniale au récent débat sur l’identité et la nation.  Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,

Face à face l’historien et le journaliste. Le temps long et l’actualité. Ce sont deux regards sur le monde qui se déploient ici. D’un côté l’œil pétillant, perçant, curieux de l’homme d’information, de l’autre, le regard calme, attentif, presque introspectif de l’universitaire. Deux intelligences aussi, l’une plus théorique,

Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite.

Saber Mansouri, est un historien versé dans les études hellénistiques qui, à la sortie de cet « oracle », a déjà publié deux livres consacrés à Athènes (la Démocratie athénienne, une affaire d’oisifs ?, André Versaille, 2010 et Athènes vue pas ses métèques, Tallandier, 2011) et, comme arabisant, un essai sur L’Islam confisqué. Manifeste pour un sujet libéré (Actes-Sud, 2010). Cela pour dire que ce disciple de Claude Mossé et de Pierre Vidal-Naquet, enseignant à l’Ecole pratique des hautes études n’est pas un dilettante. Ce quadra, appelé sans aucun doute à un brillant avenir au sein de l’intelligentsia universitaire et hexagonale est né en Tunisie. Il y a fait ses classes avant d’atterrir, en 1995, en France « le seul endroit au monde où l’abstrait prend définitivement sa revanche sur le concret » pour parfaire sa formation. Il a du « quitter les siens », les « trahir » dit-il pour tenir la promesse qu’il s’était faite. Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

Et les musulmans par-ci, et les musulmans par-là. Et les immigrés irréguliers par-ci, et les immigrés légaux par-là. Et patati ! et patata ! Et allez qu’à chaque fois depuis des années, je te rajoute une couche dans l’exclusion, la suspicion, l’opprobre. A ce jeu, tout devient possible. Le pire surtout. Et les « plus jamais ça » mémoriels, des pièges à gogo. On se prépare des jours bien sombres. Il ne s’agit nullement-là d’une posture de gloriole ou de provoc, façon arrogance à la sauce beur ou black de banlieues en mal de reconnaissance. Non ! Non ! C’est Maalouf qui parle. Notre Goncourt 1993, gloire internationale des lettres françaises. Le Dérèglement du monde c’est aussi çà : des pays occidentaux qui méprisent leurs citoyens, du moins ceux venus d’ailleurs. L’arrogance ne sévit pas qu’en banlieue tout de même ! Et si l’on en doute, il faut relire Les Invités d’Assouline.

Voici un livre formidable. Oui ! oui ! formidable. Bien sûr Fouad Laroui est connu comme auteur, celui notamment qui a commis Les Dents du topographe, Méfiez-vous des parachutistes et autre Maboul et qui a publié chez Julliard, Une année chez les Français (nous y reviendrons). Ces Bédouins dans le polder est paru en 2010 et nous conte, à travers 1001 histoires, les heurs et malheurs des enfants du Rif transplantés dans le pays de la Tulipe, ou le pays de Béatrix comme se plait aussi à le désigner le malicieux auteur.

Voici un livre formidable. Oui ! oui ! formidable. Bien sûr Fouad Laroui est connu comme auteur, celui notamment qui a commis Les Dents du topographe, Méfiez-vous des parachutistes et autre Maboul et qui a publié chez Julliard, Une année chez les Français (nous y reviendrons). Ces Bédouins dans le polder est paru en 2010 et nous conte, à travers 1001 histoires, les heurs et malheurs des enfants du Rif transplantés dans le pays de la Tulipe, ou le pays de Béatrix comme se plait aussi à le désigner le malicieux auteur. Sema Kiliçkaya est née en Turquie en 1968, mais c’est en France qu’elle a grandi. Professeur d’anglais et traductrice, Le Chant des tourterelles est son premier roman. Elle y décrit avec un art consommé du conte l’histoire sur trois générations d’une famille turque. Au centre du récit il y a la noble Djémilé, qui, après la mort de Rassime, son époux, quitte Alep en Syrie, pour s’en retourner, avec ses enfants, au village natal, à Antakya. Sous le regard bienveillant des tourterelles, omniprésentes, à la fois témoins et confidentes, elle s’efforcera d’y refaire sa vie, et après elle, ses enfants et petits-enfants. Les tourterelles de Sema Kiliçkaya rappellent les pigeons du Shanghai de la romancière chinoise

Sema Kiliçkaya est née en Turquie en 1968, mais c’est en France qu’elle a grandi. Professeur d’anglais et traductrice, Le Chant des tourterelles est son premier roman. Elle y décrit avec un art consommé du conte l’histoire sur trois générations d’une famille turque. Au centre du récit il y a la noble Djémilé, qui, après la mort de Rassime, son époux, quitte Alep en Syrie, pour s’en retourner, avec ses enfants, au village natal, à Antakya. Sous le regard bienveillant des tourterelles, omniprésentes, à la fois témoins et confidentes, elle s’efforcera d’y refaire sa vie, et après elle, ses enfants et petits-enfants. Les tourterelles de Sema Kiliçkaya rappellent les pigeons du Shanghai de la romancière chinoise  Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La

Avec Naissance à l’aube, Driss Chraïbi poursuivait son récit consacré à l’histoire de l’islam entamé avec La