Daniel Rondeau

Voyage à Istanbul, la ville où l’Europe et l’Asie s’étreignent

Commencé il y a plus de quinze ans, Daniel Rondeau terminait ici son périple méditerranéen dans la ville où l’Europe et l’Asie s’étreignent. Souvent, le livre prend les allures d’un guide touristique. Certes, l’écriture est autre, élégante et spirituelle, mais le récit n’échappe pas à de longues descriptions architecturales et détours historiques construits sur une vaste érudition livresque. En forçant le trait, certaines pages laissent l’impression que, pour visiter Istanbul, il suffirait de rester confiné chez soi, avec force atlas et autres manuels.

Commencé il y a plus de quinze ans, Daniel Rondeau terminait ici son périple méditerranéen dans la ville où l’Europe et l’Asie s’étreignent. Souvent, le livre prend les allures d’un guide touristique. Certes, l’écriture est autre, élégante et spirituelle, mais le récit n’échappe pas à de longues descriptions architecturales et détours historiques construits sur une vaste érudition livresque. En forçant le trait, certaines pages laissent l’impression que, pour visiter Istanbul, il suffirait de rester confiné chez soi, avec force atlas et autres manuels.

Les déambulations de l’écrivain conduisent au quartier tzigane de Solukule (“un coupe-gorge” pour les Stambouliotes) qui est en train de perdre son âme : l’argent (et le touriste) partout est roi et n’a que faire ici aussi des traditions ! Elles ressuscitent le quartier juif de Balat, se perdent à Fatih, “le quartier où l'Islam abonde”, visitent la patricienne Galatasaray opposée à la populaire Fenerbahçe, dévoilent Byzance et Constantinople. Mais ces longues et savantes promenades débouchent sur un triste constat : Istanbul, que les Stambouliotes pur sucre finissent par ne plus reconnaître tant les “envahisseurs” - entendre les paysans venus d’Anatolie - en ont modifié la physionomie, n’est plus. La ville-monde, la ville cosmopolite se transforme en une énième “mégapole-mondialisée”. Les Stambouliotes pleurent “leur patrie perdue”, ce “reflet idéal du globe, servi chaque jour à domicile. Peuples, costumes, coutumes, religions, toujours mêlés, jusque dans la fureur, pour former une entité qui les dépassait. Sous les murailles existait une civilisation”.

Les croisières du samedi soir ne peuvent faire oublier que le Bosphore aussi se meurt. À ce propos, s’il fallait une bonne raison pour intégrer la Turquie à la communauté européenne, Daniel Rondeau en donne au moins une : le Bosphore justement, menacé par la pollution, les méthaniers et le tourisme. Tandis que le poisson s’esbigne, les pêcheurs préfèrent le rapport plus lucratif des bateaux promenades. C’est Bruxelles et ses réglementations parfois si insupportables qui sauvera le Bosphore ! dixit Yucel, un vieux pêcheur en passe lui aussi de raccrocher ses filets.

Nil Editions, 2002, 265 pages, 18 €

-

-

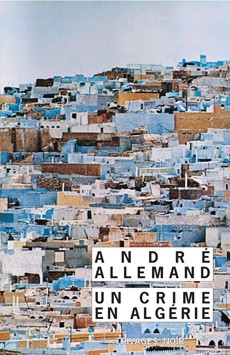

Un crime en Algérie

André Allemand

Un crime en Algérie

Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.

Alger, 15 août 1963. Danielle Orsini et son amant viennent d’être victime d’une agression sur la plage du Rocher bleu à l’est de la capitale. Elle aurait été violée. Son partenaire est mort. L’agresseur serait un homme armé d’un automatique. La jeune fille est prise en charge par des gendarmes français. Nous sommes au lendemain de l’indépendance algérienne.

Danielle Orsini est la secrétaire de Jean Mercier le consul de France, ce qui complique singulièrement l’enquête. Mercier prend fait et cause pour son employée, une pied-noire raciste qui a fricotée avec l’OAS. Une relation troublante se noue entre la jeune femme et son aîné quinquagénaire. Par petites touches, l’auteur montre l’atmosphère de ces années de transition et de confusions. Le contexte politique est difficile : les vengeances individuelles et les exactions commises à l’encontre des biens de la maigre colonie française encore présente ont succédé aux milliers de disparus ; le crime, le vol, les prévarications et autres abus de pouvoir des nouveaux maîtres du pays prospèrent en toute impunité sur un désordre juridico-policier quasi absolu.

De plus, le gouvernement français négociant avec le président algérien un important accord pétrolier, l’ambassadeur s’emploie à calmer les ardeurs du consul pour « son ingénue » qui, en la circonstance, « ne représente guère plus qu’une fourmi emportée par l’eau d’un oued en crue ».

Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté est chargé de l’enquête. Hirsute, court et adipeux, l’homme est craint. Ses manières, son accoutrement, ne le rendent guère sympathique. Il croit Danielle coupable du meurtre et s’emploie à le démontrer. A Mercier, il fait comprendre que le pouvoir aujourd’hui c’est lui. Les Français, fussent-ils consul, n’ont qu’à rentrer dans le rang et se plier aux nouvelles lois du pays !

Mercier, lui, est convaincu de l’innocence de sa protégée. Serait-ce alors Mrs Francis Jones, une Britannique, « la quarantaine pulpeuse » et un brin aguicheuse ? Elle a été l’amant de la victime et lui aurait prêté une importante somme d’argent. Soupçonnée d’être un agent des services secrets de sa Majesté, elle semble bénéficier de solides soutiens au sein du gouvernement et des forces armées du pays. Mais le meurtre pourrait aussi bien être un règlement de compte commandité par les anciens camarades de la victime, comme lui membres de l’OAS. André Allemand laisse ouvertes toutes les pistes.

La passion sensuelle contrariée d’un sentiment paternel de Mercier pour Danielle Orsini interfère sur l’enquête. Ces deux lignes de force du livre se croisent, se renforcent pour maintenir une tension constante et ascendante.

Un Crime en Algérie (re) plonge le lecteur dans une période de l’histoire algérienne peu abordée dans la littérature. On pourra reprocher à l’auteur de présenter les Algériens sous les traits de vulgaires et parfois dangereux obsédés sexuels : « vous autres Algériens êtes des obsédés du sexe. Votre gouvernement devrait prévoir des distributions obligatoires de bromure pour les mâles de plus de douze ans... ». Seul le procureur général Ahmad, qui a épousé une Française, échappe à ce triste tableau. On aurait pu y ajouter Ousmane, le Contrôleur général de la sûreté, n’était la révélation en fin d’ouvrage.

Edition Rivages/Noir, 2001, 170 pages

-

La Maladie de l’islam

Abdelwahab Meddeb

La Maladie de l’islam

L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes.

L’écrivain et poète, par ailleurs enseignant, directeur de la revue Dédale et animateur de l’émission « Cultures d’islam » sur France Culture entend ici « pointer la dérive des siens et aider à leur ouvrir les yeux sur ce qui les aveugle ». Persiflage et érudition sont mis au service du projet de ce livre écrit dans l’urgence après les attentats du 11 septembre : balayer devant sa porte ! L’auteur ne s’interdit pas de nommer les causes externes et connues de la maladie : l’islamophobie occidentale nourrie d’une « non-reconnaissance » et d’exclusions, le colonialisme et ses séquelles persistantes, la politique extérieure des Etats-Unis, son hégémonie qui lui permet, en toute impunité, une politique à courte vue, marquée du sceau du deux poids deux mesures et du reniement de ses principes quand ses intérêts le demandent. Mais de cela, il ne veut retenir qu’un effet de catalyse. Toujours, il maintient le cap et, privilégie une « critique interne ». Il prévient d’ailleurs contre la facilité qui consisterait à renvoyer dos-à-dos les maladies, celle de l’islam et celle de l’Occident : « si tel était le cas, mon projet serait vidé de sa substance ; loin de moi de neutraliser la maladie dont je traite par l’invocation de la maladie de l’autre ». Le diagnostic ne souffre d’aucune ambiguïté : l’intégrisme est la maladie de l’islam et c’est en son sein qu’il faut en trouver les causes.

Plutôt que d’esquisser ici une démarche essentialiste – cela lui a été reproché - Abdelwahab Meddeb cherche à cerner la question de l’individu dans l’islam aujourd’hui, les fondements, les principes qui guident sa relation au monde et aux autres, ce qui le constitue en tant que sujet ou au contraire l’entrave. Empruntant à Nietzsche la figure de « l’homme du ressentiment », il remonte loin dans l’histoire pour extirper de cette terre d’islam les radicelles d’une attitude culturelle qui se pose dans la négation de l’autre et l’oubli de soi.

Les éléments du diagnostic ne sont pas totalement méconnus, à commencer par cette représentation idéologique « simplifiée et archaïque » de l’islam dispensée à coup de pétrodollars par l’Arabie Saoudite ou la conjonction détonante de ce wahhabisme saoudien et du jihadisme de Qotb qui, via la lutte armée en Afghanistan, a donné naissance aux Talibans et à l’organisation de Ben Laden. Abdelwahab Meddeb pourfend aussi l’amnésie et l’ignorance par les musulmans eux-mêmes de leur culture et de la riche tradition exégétique, le nivellement par le bas des sociétés islamiques symbolisé par la teneur des prêches télévisés ou l’instruction sans culture dispensée aux futures élites. Il ne tait pas la xénophobie et la mutation d’un antijudaïsme traditionnel en un antisémitisme moderne. Enfin, il regrette la disparition au sein de la société islamique d’une « tradition hédoniste, fondée sur l’amour de la vie » et déplore la triste réalité qui s’est emparée des rues de la cité : la pudibonderie, la haine de la sensualité, des « corps balourds coupés du souci de soi ». Ce souci de soi qui renvoie une fois de plus à cette question de l’individu et de l’affirmation d’un sujet souverain qui, au lieu de chercher à abolir l’autre, rechercherait « la confrontation des différences et le respect de la diversité du monde ».

Après avoir balayé quelques thèses en vogue après le 11-Septembre, Abdelwahab Meddeb, en thérapeute, esquisse un double traitement.

En direction des sociétés islamiques d’abord. Il voudrait les voir revenir à une profonde connaissance des débats, des polémiques des controverses dont s’est nourrie la tradition. Lutter contre l’oubli permettrait que « s’instaure la liberté d’une parole plurielle, conflictuelle, entretenant le désaccord dans la civilité ». La question juridique est centrale, c’est par elle que passe la mise en forme d’un droit adapté aux acquis de la modernité. Quant à l’école, priorité chère à l’Algérien Tahar Djaout, assassiné en 1993, il faudrait en extirper l’intégrisme ambiant.

En direction des sociétés occidentales ensuite. Que l’Occidental se débarrasse de l’islamophobie consciente ou inconsciente dont il est l’héritier. Dans le champ de la croyance, il serait temps de « voir en Mohammed une figure sainte », mais également, dans les champs séculiers de l’art, de la poésie, de la philosophie, temps de désenclaver la référence islamique et, avec Dante, Goethe, Aragon accepter cette évidence historique que l’islam est interne à l’Occident et qu’il participe à l’universalité du monde. Mais cette intégration doit aussi se manifester dans le champ du politique. Abdelwahab Meddeb pointe trois urgences : l’Irak, la question palestinienne et la nécessité d’éclaircir les rapports entre l’Arabie Saoudite et les États-Unis. On le voit, l’ordonnance repose sur une pharmacopée éducative. À n’en pas douter, l’analyse d’Abdelwahab Meddeb, pour pertinente qu’elle soit, souffre de l’absence ou de la sous-estimation du poids des évolutions socio-politiques des sociétés musulmanes (mais aussi de celles des sociétés occidentales où une importante communauté musulmane a fait souche) et des intérêts économiques et stratégiques mondiaux, américains notamment. Mais cela n’infirme nullement son diagnostic, courageux certes mais surtout fort éclairant à l’heure où, lorsqu’il est question d’Islam et d’Arabe, l’obscurantisme et la suspicion gagnent tous les étages de la société.

Edition du Seuil, 222 pages, 2002, 20 €

-

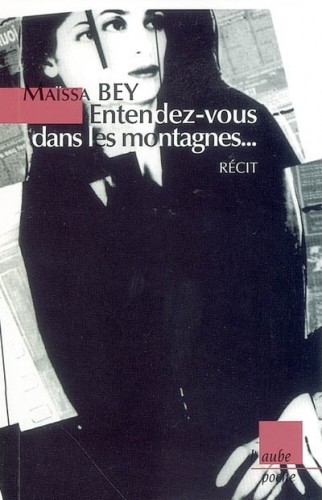

Entendez-vous dans les montagnes...

Maïssa Bey

Entendez-vous dans les montagnes...

Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.

Évidemment, “Entendez-vous dans les montagnes... ” de Maïssa Bey résonne comme en écho aux paroles de Rouget de l’Isle et, d’un point de vue strictement national, les montagnes algériennes valent bien les campagnes françaises. Pourtant, dans ce court récit en partie autobiographique, où trois personnages partagent le même compartiment d’un train filant dans la nuit, le lecteur trouvera autre chose à moudre que la condamnation des exactions de l’armée française en Algérie et la posture morale qui l’accompagne et sied si avantageusement, et surtout si facilement aujourd’hui, à tout un chacun.

Les trois voyageurs ont tous à voir avec l’Algérie. La narratrice d’abord. Algérienne, réfugiée un temps dans l’hexagone pour souffler et respirer loin des massacres, mais déjà lasse de ce qu’en France, lorsqu’il est question de son pays, on ne retient que sa face sanglante renvoyant toujours au passé sa part de lumière. Face à elle, un vieil homme, plutôt engageant. Trop au goût de la première, perturbée d’abord par les questions de son importun interlocuteur, lui-même ancien combattant en Algérie. Avec eux, Marie. Jeune fille décontractée, écouteurs sur les oreilles, elle ne s’imagine la présence française en Algérie qu’à travers le seul souvenir des parties de pêche rapporté par son pied-noir de grand-père !

Si le nœud de cette histoire est l’évocation par la narratrice - et pour la première fois par l’auteur elle-même - de son père torturé et abattu par la soldatesque française, l’objet de la conversation, difficile et hachée, entre la fille de fellaga, l’ancien appelé et la petite-fille de pied-noir porte, mais entre les lignes, sur la confrontation des mémoires. Cette confrontation tourne au détriment du vieil homme. Par un jeu subtil, l’Algérienne, avec qui Marie va se solidariser, s’applique à acculer le vieil homme “au bord d’un gouffre” et à lui faire “perdre l’équilibre”.

Ce texte, certes sensible et chargé en émotions, peut paraître quelque peu décalé à l’heure où l’action des historiens et la multiplication des témoignages tendent à restituer un peu de complexité à cette page des relations franco-algériennes. Il semble même, en France du moins, que nombre d’acteurs de cette tragique histoire rompent avec cette “culture du silence” ici dénoncée. De ce point de vue, les personnages qui campent l’ex-appelé du contingent ou la descendante de pied-noir paraissent par trop caricaturaux.

Mais enfin on ne peut pas reprocher à Maïssa Bey de ne pas avoir pu placé toute l’Algérie coloniale dans un seul et unique compartiment de la SNCF !

Editions de l’Aube, 2002, 72 pages, 9,50€

-

Sous le jasmin la nuit

Maïssa Bey

Sous le jasmin la nuit

L’univers romanesque de Maïssa Bey est sombre. Sombre comme un statut de femme algérienne. Sombre comme des blessures de l’enfance. Les femmes sont au cœur de dix des onze nouvelles de ce recueil. Femmes “ au corps jamais désiré seulement pris ”. Femme à qui l’homme, maître au pouvoir de répudiation, impose une seconde épouse. Femme qui pour devenir, une journée seulement, “ le centre du monde ” doit attendre l’heure de sa mort. Jeune fille qui va au mariage comme on mène une bête à l’abattoir et cette autre, toujours contrainte de louvoyer, de contourner, d’esquiver le mur syntaxique et péremptoire du “ parce que !”, cette réponse-injonction qui ponctue les refus et les interdictions familiales. Alors, il faut mentir. Mentir pour voler “ la peur au ventre ” quelques instants de liberté. Mentir jusqu’à trahir le langage. Jusqu’à se trahir. Cette autre gamine a quinze ans et déjà elle n’ignore rien de l’horreur, l’horreur de la barbarie islamiste. Enlevée, martyrisée et violée, elle porte le “ mal” et ne désire qu’une chose : mourir pour en finir avec la honte et le déshonneur, mourir pour en finir avec la nuit et le silence...

Les récits de Maïssa Bey ne cachent pas la part des rêves, les fuites hors du réel, les libertés prises pour échapper au joug du quotidien. Rêves d’amour ou de départ pour Sarah et pour ces sept sœurs qui, sur une terrasse, la nuit, énoncent à tour de rôle un vœux jusqu’au retour de l’aube. Quand résonne l’appel du muezzin, il est temps pour chacune de rentrer “ affronter le jour ”. Illusions portées jusqu’à la limite de la déraison face à une main de femme aperçue à la fenêtre d’un rez-de-chaussée. Main tendue que l’on voudrait saisir pour se raccrocher à la vie. Complicité secrète et charnelle de deux co-épouses qui transforment l’impossible cohabitation en une douce solidarité. En contrepoint des espaces publics réservés aux seuls hommes, les corps et les âmes des femmes restent pour les maris ou pour les fils, une inconnue, une interrogation, un vide insondable et angoissant. Enfin, La mort elle-même peut devenir libération.

La guerre d’Algérie, dans sa dimension humaine, s’insinue ici à travers un cahier d’écolier abandonné en 1962 dans un appartement de Belcourt. Marie avait dix-huit ans, elle y consignait en secret son amour pour Jean-Paul. Plus de quarante ans ont passé. Dans une Algérie secouée par une autre guerre, c’est au tour de Sarah d’avoir dix-huit ans. À travers ce cahier, à travers les confidences de Marie, elle vit par procuration ce chant d’amour, ce chant d’amour qu’elle espère et qui pourtant jamais ne résonnera en elle, ne serait-ce qu’un instant pour l’aider à supporter ce qui l’attend.

Edition De l’Aube-Barzakh, 2004, 155 pages, 14 €

Illustration : Femmes d'Alger dans mon appartement, huile sur toile, Gilles Chambon, 2009 -

Ceci est mon corps

Filipa Melo

Ceci est mon corps

Il s'agit là du premier roman d'une journaliste portugaise. Filipa Melo, jeune femme d’une trentaine d'années à la sortie du livre en France, plonge son lecteur dans un univers sombre et inquiétant. Un corps de femme est trouvé au bord d'une route. La nuit est pluvieuse. Le corps nu a subi d'étranges sévices. Avec minutie, sans jamais rompre le fil d'anxiété qui court du début à la fin du récit, Filipa Melo construit sa toile au centre de laquelle se trouve cette femme assassinée. Autour du corps, il y a trois hommes : le père, l'amant et le collègue de bureau. Leur histoire comme ce qui les liait à la défunte sont racontés sur un ton monocorde, feutré. Ils ne se sont pas connus et chacun ignore l'existence des deux autres. Entre chaque chapitre, un quatrième homme raconte le lien qu’il tisse, lui, avec le corps de la morte. Celui-là aura pénétré le plus profondément les entrailles de cette femme, et pour cause : il s'agit du médecin légiste. La dissection du cadavre est livrée avec moult détails et précisions techniques (âmes sensibles sans doute s'abstenir). L'autopsie donne lieu à un morceau de bravoure littéraire pour décrire la psychologie du médecin et la relation qu'il installe avec le corps.

Il s'agit là du premier roman d'une journaliste portugaise. Filipa Melo, jeune femme d’une trentaine d'années à la sortie du livre en France, plonge son lecteur dans un univers sombre et inquiétant. Un corps de femme est trouvé au bord d'une route. La nuit est pluvieuse. Le corps nu a subi d'étranges sévices. Avec minutie, sans jamais rompre le fil d'anxiété qui court du début à la fin du récit, Filipa Melo construit sa toile au centre de laquelle se trouve cette femme assassinée. Autour du corps, il y a trois hommes : le père, l'amant et le collègue de bureau. Leur histoire comme ce qui les liait à la défunte sont racontés sur un ton monocorde, feutré. Ils ne se sont pas connus et chacun ignore l'existence des deux autres. Entre chaque chapitre, un quatrième homme raconte le lien qu’il tisse, lui, avec le corps de la morte. Celui-là aura pénétré le plus profondément les entrailles de cette femme, et pour cause : il s'agit du médecin légiste. La dissection du cadavre est livrée avec moult détails et précisions techniques (âmes sensibles sans doute s'abstenir). L'autopsie donne lieu à un morceau de bravoure littéraire pour décrire la psychologie du médecin et la relation qu'il installe avec le corps.

Le point commun entre ces quatre hommes ? Ne pas avoir su aimer ou dire leur amour. Mourir faute d'amour et devenir des morts-vivants.

Ce qui fait le plus mal - et là est aussi la réussite du livre - est cette banalité du ton pour décrire à la fois des existences où la vie depuis longtemps est partie et cette dissection d'un corps mort. Banalité de ton pour banalité des vies et des corps morts. Il est impossible de raconter cette histoire sans gâcher le plaisir du lecteur qui repose sur l'ingénieuse structure du roman qui progressivement lui permet de répondre aux questions qu’il se pose : qui est qui ? Pourquoi cette femme a t-elle été assassinée ? Par qui? Comment la progression de l'autopsie peut-elle éclairer les circonstances de l'assassinat voir aider à démasquer le coupable ?

Sombre récit, oui. Mais l'espoir n'en est pas absent. Les hommes, comme les autres espèces animales, inventent mille et une ruses ou violences pour se perpétuer. Si ce premier roman se referme dans un cimetière, il ne faut pas oublier qu'il s'est ouvert dans une maternité. Et qu'une nouvelle histoire commence-là.

Traduit du portugais par Myriam Benarroch. Edition Actes Sud, 2004, 170 pages, 17,90 € -

Le livre de ma grand-mère

Fethiye Çetin

Le livre de ma grand-mère

Le livre s’ouvre sur l’enterrement d’une femme de quatre-vingt-quinze ans. Pour tous elle s’appelait Seher et ses parents, Esma et Huseyin. Des prénoms turcs. Au cours des funérailles, Fethiye Çetin, la narratrice et la petite fille de la défunte brise la « honte » et « l’hypocrisie ». Non ! sa grand-mère ne s’appelait pas Seher mais Heranus et ses arrières grands-parents : Isquhi et Hovannes. Des prénoms arméniens.

Le livre s’ouvre sur l’enterrement d’une femme de quatre-vingt-quinze ans. Pour tous elle s’appelait Seher et ses parents, Esma et Huseyin. Des prénoms turcs. Au cours des funérailles, Fethiye Çetin, la narratrice et la petite fille de la défunte brise la « honte » et « l’hypocrisie ». Non ! sa grand-mère ne s’appelait pas Seher mais Heranus et ses arrières grands-parents : Isquhi et Hovannes. Des prénoms arméniens.

L’auteur, avocate et militante des droits de l’homme turque, a appris cela bien tardivement. En 1975, Heranus lui confie en aparté : « Tu sais, ma mère, mon père et mon frère vivent en Amérique. (…) Si quelqu’un peut les retrouver, c’est bien toi. Fais le pour moi ! ». Fethiye Çetin se découvre alors des parents en Amérique, mais surtout, elle apprend qu’elle est arménienne et que toutes ses certitudes sur elle et les siens « étaient en fait erronées ». Heranus Gadarian, âgée alors de plus de soixante-dix ans, « voulait tout dire, elle voulait lever le rideau du secret, se débarrasser du fardeau qu’elle avait dû porter seule, mais elle avait peur que ses secrets puissent me mettre en danger. Je compris que ma grand-mère voulait me protéger ».

Seule, Heranus aura caché et porté le poids d’horreurs insoupçonnables et de malheurs que l’on pourrait croire insurmontables : les massacres de 1915, les pillages des maisons par les villageois musulmans voisins, la déportation forcée, cette « longue marche vers la mort », la séparation d’avec les siens qui avaient survécu et enfin son enlèvement par un caporal turc. Cet homme pouvait la traiter comme sa fille, pour tous elle n’était qu’une servante.

Quelque soixante ans après, Heranus, pour la première fois, raconte. Quand elle parle, elle ne regarde pas sa petite fille : « elle fixait les yeux sur un point précis du tapis, et, alors que sa main gauche serrait la mienne, sa main droite lissait sa robe vers le bas de manière automatique et répétitive. » Par-dessus les scènes revécues par sa grand-mère, « s’imprimait une image de moi-même récitant des poèmes à l’école lors de chaque fête nationale » écrit Fethiye Çetin.

Fethiye Çetin qui n’est pas écrivain donne ici, un récit court et parfaitement construit. Sa force tient autant à la rigueur et la sobriété de l’écriture, qu’au portrait émouvant d’une femme hors du commun. Heranus était « douée pour tout », au caractère entier et trempé, elle protégeait les siens de « l’environnement répressif d’une petite ville conservatrice », capable de tout obtenir à commencer par le respect de tous. Cette maîtresse femme qui ne manquait pas de cran savait être douce et profondément humaine, au point de se priver de ses indispensables lunettes de vue en les offrant à une femme qui n’aura jamais, elle, les moyens de s’en payer. Née chrétienne, enterrée musulmane elle n’hésitait pas à contredire le hoca (l’imam) de la mosquée qui incitait son mari à interdire à sa petite fille de jouer de la mandoline : « ne répète pas les mots de ces hoca ignorants à la maison ! » disait-elle à son époux à qui, quand elle était fâchée, elle s’adressait en commençant par « Bre, Musurman », « Oh toi, Musulman ». Comme bien d’autres femmes de Maden, village de l'Est anatolien, elle a continué à préparer la traditionnelle tcheurek, la brioche de Pâques, courageuse préservation de la mémoire et signe secret de reconnaissance.

Car pour celles que les Turcs appelaient « kiliç artigi » (« les restes de l'épée »), la peur est toujours là, de sorte que ces survivantes ne tiennent pas à connaître leur vraie famille même si, dans certaines régions, « il est impossible de trouver une personne qui n’ait pas « le sang souillé » - une telle personne n’existe pas ».

À propos de ce livre, un magazine arménien a parlé d’« un moment fondateur ». Sans doute, Le Livre de ma grand-mère, réédité déjà six fois en Turquie, contredit la version officielle turque des événements de 1915 sans jamais pour autant utiliser le mot génocide. Mais, de manière paradoxale, il montre aussi la vanité des origines face au temps qui passe, face aux temps nouveaux et aux révélations de l’Histoire qui montrent des Arméniens se découvrir des familles turques, des Turcs se découvrir des familles arméniennes, se découvrir même arméniens.

Traduit du turc par Alexis Krikorian et Laurence Djolakian. Edition de l’Aube, 144 pages, 14,60€

-

Métanoïa

Malek Abbou

Métanoïa

En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme.

En ouvrant Métanoïa, le lecteur se demande où il met les pieds. Intrigué d’abord par une prose délirante et bouffonne, des références aussi nombreuses que diverses (histoire, philosophie, économie, science physique, biogénétique, géostratégie paléontologie, œnologie...) le tout agrémenté de moult citations latines, il reste perplexe face à un texte touffu que l’éditeur présente pompeusement comme « une nouvelle expression romanesque » et qui n’est en fait que le premier roman d’un lyonnais de trente-cinq ans. Passé les premières surprises et le fait que l’auteur, comme l’un de ses personnages, ne soit pas toujours évident à « déchiffrer ligne à ligne », l’intrigue, petit à petit, prend forme.

Dans une Europe menacée par les délires fanatiques d’un complot théocratique fomenté par Buxton, un riche aristocrate britannique et un monde victime de l’abrutissement généralisé au nom de la marchandisation néolibérale de tous les rapports, les membres de Métanoïa, organisation secrète et fraternelle, veillent et s’appliquent à contrecarrer ces funestes ambitions et cette triste déshumanisation. L’agent Dorvillien a infiltré l’organisation de Buxton. Il a en charge de détruire « l’Elfe », une arme de destruction redoutable, « un transducteur (...) capable de réduire l’Annapurna en sucre glace » , Vallier. Pendant ce temps, son supérieur en désorganisation, s’applique à mettre la pagaille sur les marché financiers de la planète, une planète qui ignore encore que l’« hypospermie » menace l’espèce de disparition. Contre l’extinction, certains préparent l’avènement d’une « spermatocratie sino-américaine », quand d’autres concoctent l’effrayant projet d’une humanité choisie, d’une reprogrammation génétique de l’espèce humaine grâce à la « fabrication du premier spermatozoïde transgénique humain » où le vieux Houellebecq figurerait le modèle standard de l’écrivain. Métanoïa ne manque pas d’imagination... Et il en faut pour qu’une poignée de vieux fous, amoureux épris de danse et démolisseurs des mythes qui fondent notre rationalité, puisse, aidée d’une simple relique, un foulard encore imprégné de la sueur du King, Elvis Presley soi-même, sauver le monde.

Edition Hachette Littératures, 2002, 251 pages, 18,50 €

-

L’Enfer et la folie

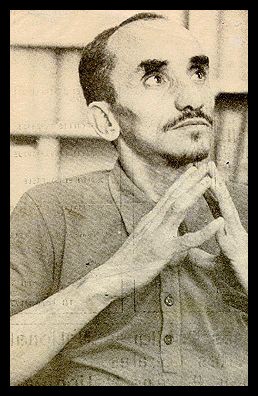

Youcef Sebti

L’Enfer et la folie

De Youcef Sebti, poète algérien assassiné par les islamistes le 27 décembre 1993, Jean Sénac disait : “Ce brasier fraternel s’arc-boute à la dénonciation, la colère, la profanation des tabous, une ironie grinçante. Révolte en forme de bistouri qui, d’abcès en abcès, s’achemine vers une hypothétique santé”. À lire, aujourd’hui, ce recueil de poèmes écrits entre septembre 1962, au lendemain de la guerre de libération - “je n’ai pas fait la guerre, elle m’a fait”- et octobre 1966, seize mois après le coup d’Etat de Boumediene, le chemin de cette “santé hypothétique” paraît introuvable.

De Youcef Sebti, poète algérien assassiné par les islamistes le 27 décembre 1993, Jean Sénac disait : “Ce brasier fraternel s’arc-boute à la dénonciation, la colère, la profanation des tabous, une ironie grinçante. Révolte en forme de bistouri qui, d’abcès en abcès, s’achemine vers une hypothétique santé”. À lire, aujourd’hui, ce recueil de poèmes écrits entre septembre 1962, au lendemain de la guerre de libération - “je n’ai pas fait la guerre, elle m’a fait”- et octobre 1966, seize mois après le coup d’Etat de Boumediene, le chemin de cette “santé hypothétique” paraît introuvable.

La poésie de Sebti est sans concession ni lyrisme pour ce monde qui “rend fou”. La haine, née du colonialisme, de la guerre, de la bureaucratie, des interdits, de l’injustice, celle faite aux femmes et aux miséreux, devient ici sauvagement nourricière. Lus après les années meurtrières qui ont ensanglanté l’Algérie, les mots libèrent de terribles et prémonitoires images, exhalent des visions hallucinées. Pourtant et toujours le poète reste en quête de sens :“Patiemment

criblé

assailli

j’ai

couru

à l’affût de l’espoir »

Mais où se niche-t-il cet espoir ? Dans la folie ?

“Je ne suis qu’un demi cinglé.

Les cinglés ont leur monde

leur vie, leur existence

qui des vivants sur terre est le plus fou ?”

Dans la dénonciation aux accents rimbaldiens de la tyrannie et de l’hypocrisie d’un ordre social et moral où “seule la vieille putain reste hospitalière”? Sûrement dans le refus de la haine même :

“haïr ma haine

haïr ceux qui nous pillent

haïr ceux qui nous tuent

haïr ceux qui torturent

haïr haïr jusqu’au bout de la haine

te haïr ma haine”.Edition Bouchène, 2003, 92 pages, 10 euros

-

L’Oasis cachée

Ibrahim Al-Kony

L’Oasis cachée

Fort heureusement, la Libye ne se réduit pas aux intempérances polymorphes de son vieillissant et mégalomane dictateur voire aux accointances, supposées ou réelles, du pays avec le terrorisme international et encore moins à un livre unique, le fameux - en son temps du moins - Livre vert du non moins fameux Khadafi. Grâce à ses romans, l’écrivain Ibrahim al-Kony, touareg libyen partagé entre Suisse alémanique et désert saharien, tire régulièrement le lecteur de ce ronron réducteur et injuste. Si la formule de notre La Fontaine national renferme quelque crédit (“pour vous mieux contempler, demeurez au désert ”) alors il faut sans plus tarder se précipiter non seulement sur L’Oasis cachée mais aussi sur les précédents livres de cet auteur si singulier. Car Al-Kony a le don de parler des affaires du monde et parmi les plus modernes en s’inspirant de la vie au désert et de récits en apparence les plus anodins. Al-Kony conte ici l’histoire d’un homme devenu malgré lui le chef de sa tribu contrariant ainsi sa vocation de poète, son amour et même, au soir de sa vie, sa passion pour le chant d’un oiseau. Sa mort bousculera la Loi de la tribu. Cette Loi qui selon Ammamma “l’intemporel” a tué le chef aussi sûrement que ce “couteau qui a pour nom : cela ne se fait pas ”. Mais, selon une prophétie, le défunt, après avoir été possédé de son vivant par la tribu, la possédera à son tour dans la mort. Rapportées par la bouche d’une jeune vierge qui deviendra la prêtresse du tombeau, les prophéties du chef se succèdent et bouleversent l’ordre ancestral à commencer par cette décision prise par les anciens de séjourner à jamais près du disparu et donc de renoncer à l’errance : “nous guiderons aujourd’hui nos vies sur la lueur venue du tombeau”.

Fort heureusement, la Libye ne se réduit pas aux intempérances polymorphes de son vieillissant et mégalomane dictateur voire aux accointances, supposées ou réelles, du pays avec le terrorisme international et encore moins à un livre unique, le fameux - en son temps du moins - Livre vert du non moins fameux Khadafi. Grâce à ses romans, l’écrivain Ibrahim al-Kony, touareg libyen partagé entre Suisse alémanique et désert saharien, tire régulièrement le lecteur de ce ronron réducteur et injuste. Si la formule de notre La Fontaine national renferme quelque crédit (“pour vous mieux contempler, demeurez au désert ”) alors il faut sans plus tarder se précipiter non seulement sur L’Oasis cachée mais aussi sur les précédents livres de cet auteur si singulier. Car Al-Kony a le don de parler des affaires du monde et parmi les plus modernes en s’inspirant de la vie au désert et de récits en apparence les plus anodins. Al-Kony conte ici l’histoire d’un homme devenu malgré lui le chef de sa tribu contrariant ainsi sa vocation de poète, son amour et même, au soir de sa vie, sa passion pour le chant d’un oiseau. Sa mort bousculera la Loi de la tribu. Cette Loi qui selon Ammamma “l’intemporel” a tué le chef aussi sûrement que ce “couteau qui a pour nom : cela ne se fait pas ”. Mais, selon une prophétie, le défunt, après avoir été possédé de son vivant par la tribu, la possédera à son tour dans la mort. Rapportées par la bouche d’une jeune vierge qui deviendra la prêtresse du tombeau, les prophéties du chef se succèdent et bouleversent l’ordre ancestral à commencer par cette décision prise par les anciens de séjourner à jamais près du disparu et donc de renoncer à l’errance : “nous guiderons aujourd’hui nos vies sur la lueur venue du tombeau”.

Dans ce dialogue souvent énigmatique - fait de légendes, d’ancestrales sagesses et de paraboles - entre le monde des vivants et l’“Autre monde”, l’augure de la tribu accomplira, guidé par le défunt chef, un voyage “vers la hamada du couchant”. Ce voyage qui, dans le contexte politique et littéraire du monde arabe et nord africain, n’est pas sans significations iconoclastes et vertus libératrices, sera pour l’augure une épreuve pour le conduire à se “défaire de l’antique fardeau”, à se “libérer des chaînes de la raison”, à cesser de “s’identifier toujours au peuple de la hamada du levant et [de s’agripper] encore aux chaînes de l’esclavage”.

La quête de l’oasis cachée devra-t-elle emprunter cette direction ou bien serait-elle là où, autour de la tombe du chef, est née une oasis prospère ? Ibrahim Al Kony, lui, ce berbère qui a appris à écrire en arabe à l’âge de douze ans, a choisi, sans rien renier de lui-même, de s’ouvrir à l’universalité en plaçant son roman sous l’égide de Pascal, de Faulkner, de Schopenhauer, de Virgile, de penseurs chinois et hindous.

Edition Phébus, 2002, 181 pages, 18 €