Neil Bissoondath

Cartes postales de l’enfer Et si, une nouvelle fois, un détour par Shakespeare pouvait éclairer nos contemporains ? Qui plus est, sur un sujet peut-être surprenant : celui de l’identité. L’identité perçue comme un jeu de rôles, avec ses masques, ses préjugés, ses secrets, ses méandres, ses compositions kaléidoscopiques, voire ses fragilités et souffrances schizophréniques. “All the world’s a stage and all the men and women merely players”, cette citation extraite de Comme il vous plaira est au cœur du nouveau roman de l’auteur de Tous ces mondes en elle (Éditions Boréal et Phébus,1999). C’est avec originalité que Neil Bissoondath, professeur à l’université Laval à Québec, renouvelle son approche des questions identitaires. Il n’est plus seulement question ici de l’identité de ces hommes et de ces femmes ballotés sur plusieurs générations par la mobilité moderne et les migrations contemporaines. Comme si, in fine, cette question des identités composites et des identités “de relation” (Édouard Glissant) ne devait plus se confiner au seul espace des migrations et ne concerner que les immigrés. Neil Bissoondath étend le propos, universalise la question : derrière chaque individu, du plus “enraciné” au plus “vaporeux” se cache une construction, un “bricolage”, un personnage fait de secrets. Cartes postales de l’enfer se décline en trois temps. Il y est d’abord question de deux univers identitaires, avec, au centre de l’un, les secrets d’une réussite professionnelle et, au cœur du second, les secrets d’une origine immigrée et de la différence culturelle. Lorsque dans un troisième et dernier temps, ces deux univers se rencontreront, ils se télescoperont.

Et si, une nouvelle fois, un détour par Shakespeare pouvait éclairer nos contemporains ? Qui plus est, sur un sujet peut-être surprenant : celui de l’identité. L’identité perçue comme un jeu de rôles, avec ses masques, ses préjugés, ses secrets, ses méandres, ses compositions kaléidoscopiques, voire ses fragilités et souffrances schizophréniques. “All the world’s a stage and all the men and women merely players”, cette citation extraite de Comme il vous plaira est au cœur du nouveau roman de l’auteur de Tous ces mondes en elle (Éditions Boréal et Phébus,1999). C’est avec originalité que Neil Bissoondath, professeur à l’université Laval à Québec, renouvelle son approche des questions identitaires. Il n’est plus seulement question ici de l’identité de ces hommes et de ces femmes ballotés sur plusieurs générations par la mobilité moderne et les migrations contemporaines. Comme si, in fine, cette question des identités composites et des identités “de relation” (Édouard Glissant) ne devait plus se confiner au seul espace des migrations et ne concerner que les immigrés. Neil Bissoondath étend le propos, universalise la question : derrière chaque individu, du plus “enraciné” au plus “vaporeux” se cache une construction, un “bricolage”, un personnage fait de secrets. Cartes postales de l’enfer se décline en trois temps. Il y est d’abord question de deux univers identitaires, avec, au centre de l’un, les secrets d’une réussite professionnelle et, au cœur du second, les secrets d’une origine immigrée et de la différence culturelle. Lorsque dans un troisième et dernier temps, ces deux univers se rencontreront, ils se télescoperont.

Très tôt, le personnage qui se fait appeler Alec se découvre un talent pour la décoration d’intérieur. Mais voilà, selon les préjugés en vogue, un bon décorateur ne peut être qu’homosexuel... Aussi, pour réussir, Alec s’organise pour faire croire à sa clientèle que tel est le cas. Rien dans sa vie publique ne doit venir contrarier cette image et ces représentations. Il multiplie les secrets. Les petits comme les grands. “Je voue mon existence à la promotion de mon entreprise et à la protection de mon image”, reconnaît-il. Il devra sa formidable réussite professionnelle autant à ses mensonges qu’“aux rites hypocrites qui font tourner la roue de la société”. Lorsqu’il est question de ses parents, la critique sociale pointe : “Ma vie ne donne peut-être pas l’impression d’être heureuse, mais c’est celle que j’ai choisie, qui me comble et qui, oui, me rend en général heureux – plus, en tout cas, que ne l’ont été mes parents. Ils n’avaient jamais rien choisi, eux (...)”. Alec parle à la première personne, assume pleinement ses choix identitaires. Une identité construite et outil de liberté.

Après l’identité-liberté d’Alec, le lecteur découvre l’identité-subie et peut-être l’identité-prison de Sumintra, la fille d’immigrés indiens. Ici, le “je” narratif a disparu. Sumintra navigue entre la tradition, incarnée par ses parents, et quelques membres de la communauté indienne d’une part, les us et coutumes de la société américaine de l’autre ; entre devoir et respect du groupe et aspirations individuelles. Kelly est sa meilleure amie. “Kelly, cependant, appartient à un monde et ses parents à un autre. Sumintra, qui va et vient avec aisance entre eux, n’a aucune intention de les mélanger.”

Neil Bissoondath connaît bien le monde de l’immigration. Il évoque la crainte du gendarme - toujours présente, même quand on a rien à se reprocher - ou les sacrifices consentis pour les études des enfants. Le père, ici, se montre plus souple, plus permissif que son épouse. D’ailleurs, Sumintra “admire sa capacité à absorber l’influence du monde qui l’entoure. Sa mère, dont l’univers se limite pour l’essentiel à la maison et au temple, en est totalement dépourvue, et Sumintra se réjouit à l’idée d’avoir hérité ce trait de son père.”

C’est par Kelly que Sumintra découvre cette “autre façon de voir les choses”. Son amie l’initie même aux joies du plaisir individuel, lui offrant pour son anniversaire un “vibrator”... Le plaisir sexuel et, tabou absolu, le plaisir sexuel féminin, comme figure de l’émancipation de l’individu vis-à-vis des obligations du groupe.

Quand Alec croise Sumintra sur le stand de rafraîchissements qu’elle tient avec son père dans une manifestation pour collectionneurs de voitures anciennes, l’attrait de l’un pour l’autre est irrésistible. Ils se reverront. Lui se fera appeler Alec, et elle Sue. Ils se masqueront l’un à l’autre leurs petits et grands secrets. Chacun devenant même le secret de l’autre. Jusqu’au jour où Sue décidera de sortir de l’ombre pour vivre en pleine lumière... “Je cherche un endroit où je pourrai être moi-même, seulement moi-même, tout le temps” dit Sumintra à son amie Kelly. Sumintra pourra-t-elle s’extraire de la prison de ses secrets et s’inventer un nouveau rôle ? Alec se révèlera-t-il le maître ou la victime de ses propres mensonges ?

Traduit de l’anglais (Canada) par Lori Saint-Martin et Paul Cagné, Phébus, 2009, 217 pages, 19,50 €

Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile.

Qu’importe ! Après la vogue des cabarets russes ou le succès de Joséphine Baker qui, en 1931, chante « j’ai deux amours, », après l’école de Paris (Modigliani, Chagall, Soutine ou Foujita) ou le mouvement surréaliste (Dali, Bunuel, Miro…), le visiteur s’esbaudit devant les premières manifestations d’un cosmopolitisme contemporain, expérimentant ce « goût des Autres » dont parle Benoit de l’Estoile. Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur.

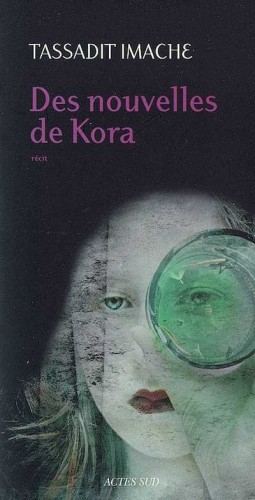

Marseillaise, enseignante en lycée professionnel dans les quartiers nord de la cité phocéenne, Renia Aouadène signe ici son premier roman après un recueil de nouvelles et une pièce de théâtre parus chez le même éditeur. Depuis son premier roman paru en 1989, Une fille sans histoire, Tassadit Imache traque, justement, ces « histoires » qui hantent le tréfonds de nos existences, souvent banales et absurdes. Elle n’a de cesse de remuer la vase de ces histoires de famille où pataugent des secrets, réels ou imaginaires, des incompréhensions, des blessures insoupçonnées, des ruptures et des bifurcations… Il est ici question de tout cela mais aussi de mémoire, d’identité, d’exil, d’enfants « bâtards » nés d’un couple franco-algérien, en pleine guerre d’Algérie, du rapport à l’Autre et du regard de l’Autre, avec pour toile de fonds, la grande histoire, celle de la France coloniale, de l’immigration, des banlieues, des relégations et autres représentations sociales et culturelles…

Depuis son premier roman paru en 1989, Une fille sans histoire, Tassadit Imache traque, justement, ces « histoires » qui hantent le tréfonds de nos existences, souvent banales et absurdes. Elle n’a de cesse de remuer la vase de ces histoires de famille où pataugent des secrets, réels ou imaginaires, des incompréhensions, des blessures insoupçonnées, des ruptures et des bifurcations… Il est ici question de tout cela mais aussi de mémoire, d’identité, d’exil, d’enfants « bâtards » nés d’un couple franco-algérien, en pleine guerre d’Algérie, du rapport à l’Autre et du regard de l’Autre, avec pour toile de fonds, la grande histoire, celle de la France coloniale, de l’immigration, des banlieues, des relégations et autres représentations sociales et culturelles…