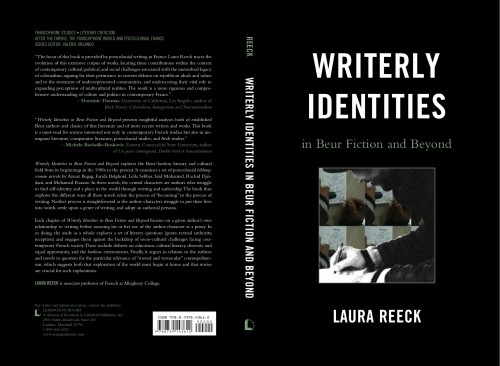

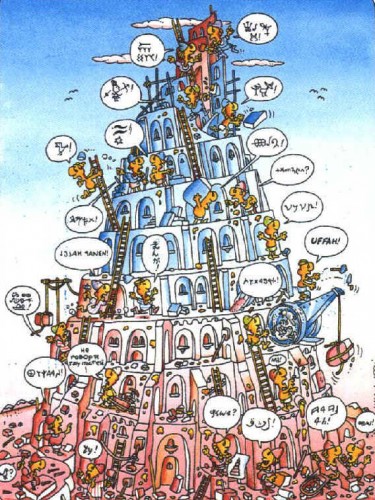

Pour les lecteurs en langue anglaise voici un livre qui devrait intéresser celles et ceux qui se passionnent pour les auteurs français dont les thèmes de prédilection portent sur l’immigration, les questions culturelles et identitaires, la banlieue ou la relégation sociale, la langue comme territoire et comme identité... Autant de questions (et d’œuvres) qui pourraient bousculer le bon ordonnancement de la société, une certaine doxa imperméable aux mouvements des hommes et des idées et aider à réfléchir à la place ou au rôle de la fiction, de la littérature, dans nos quotidiens.

L’auteure, Laura Reek, professeure associée au Allegheny College étudie ici les romans de Azouz Begag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar, Saïd Mohamed, Rachid Djaïdani, et Mohamed Razane. Un regard excentré, américain, sur un pan entier de la littérature française par trop délaissé… « at home ».

On y reviendra…

Voici ce que dit la quatrième de couverture :

“The focus of this book is provided by postcolonial writing in France. Laura Reeck traces the evolution of this extensive corpus of works, locating these contributions within the context of contemporary cultural, political, and social challenges associated with the unresolved legacy of colonialism, arguing for their pertinence to current debates on republican ideals and values and to the treatment of underrepresented communities, and underscoring their vital role in expanding perceptions of multicultural realities. The result is a more rigorous and comprehensive understanding of culture and politics in contemporary France.” — Dominic Thomas, University of California, Los Angeles, author of Black France: Colonialism, Immigration, and Transnationalism

“Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond presents insightful analyses both of established Beur authors and classics of that literature and of more recent writers and works. This book is a must-read for anyone interested not only in contemporary French studies but also in immigrant literature, comparative literature, postcolonial studies, and Arab studies.” —Michele Bacholle-Boskovic, Eastern Connecticut State University, author of Un passé contraignant: Double bind et transculturation

Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond explores the Beur/banlieue literary and cultural field from its beginnings in the 1980s to the present. It examines a set of postcolonial bildungsroman novels by Azouz Begag, Farida Belghoul, Leïla Sebbar, Saïd Mohamed, Rachid Djaïdani, and Mohamed Razane. In these novels, the central characters are authors who struggle to find self-identity and a place in the world through writing and authorship. The book thus explores the different ways all these novels relate the process of “becoming” to the process of writing. Neither process is straightforward as the author-characters struggle to put their lives into words, settle upon a genre of writing, and adopt an authorial persona.

Each chapter of Writerly Identities in Beur Fiction and Beyond focuses on a given author’s own relationship to writing before assessing his or her use of the author-character as a proxy. In so doing, the study as a whole explores a set of literary questions (genre, textual authority, reception) and engages them against the backdrop of socio-cultural challenges facing contemporary French society. These include debates on education, cultural literacy, diversity and equal opportunity, and the banlieue environment. Finally, it argues in relation to the authors and novels in question for the particular relevance of “rooted and vernacular” cosmopolitanism, which suggests both that exploration of the world must begin at home and that stories are crucial for such explorations.

Laura Reeck is associate professor of French at Allegheny College.

Lexington Books - A division of Rowman & Littlefield Publishers, Inc.

4501 Forbes Boulevard, Suite 200 Lanham, Maryland 20706

1-800-462-6420 - www.lexingtonbooks.com

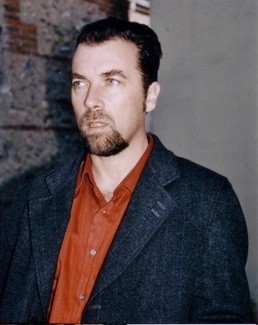

Sous le Parrainage de Tahar Ben Jelloun, aux côtés du parrain 2010 , Amin Maalouf, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'écouter une quinzaine d’écrivains des pays du bassin méditerranéen.Cette année, le Salon se tourne vers Camus. Entre le 50ème anniversaire de sa disparition et le centenaire de sa naissance, cette 2ème édition des "Ecritures Méditerranéennes" se penchera sur "l'empreinte laissée par Albert Camus en Méditerranée". Stéphane Freiss, qui en janvier 2009 interpréta l'écrivain pour la télévision, viendra lire un choix de ses textes.

Sous le Parrainage de Tahar Ben Jelloun, aux côtés du parrain 2010 , Amin Maalouf, vous aurez l'occasion de rencontrer et d'écouter une quinzaine d’écrivains des pays du bassin méditerranéen.Cette année, le Salon se tourne vers Camus. Entre le 50ème anniversaire de sa disparition et le centenaire de sa naissance, cette 2ème édition des "Ecritures Méditerranéennes" se penchera sur "l'empreinte laissée par Albert Camus en Méditerranée". Stéphane Freiss, qui en janvier 2009 interpréta l'écrivain pour la télévision, viendra lire un choix de ses textes.

-Table Ronde 3 de 10h00 à 11h30 :

-Table Ronde 3 de 10h00 à 11h30 :

Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. »

Il s’agit là d’une migration bien particulière. Il est question de rapt d’enfants, de gamins volés à des parents trompés, abusés et, au bout du compte, de vie brisées, d’hommes et de femmes parfois anéantis. Cela se passe en France. Entre 1963 et 1982 où plus de 1 600 enfants réunionnais ont été allègrement arrachés à leur île et à leur proche. Ils seront placés dans des familles d’accueil ou des institutions qui en Creuse, qui en Lozère ou dans le Gers. Puisque l’île connaît une croissance démographique importante et que dans le même temps les campagnes de la métropole souffrent d’un manque de bras et/ou de jeunes… L’idée lumineuse ne peut venir que d’un grand esprit et d’un grand cœur. En l’occurrence, Michel Debré soi-même, ci-devant fidèle Premier ministre du Général de Gaulle et alors préfet de l’île de la Réunion. La DDASS se charge du travail ; la peur gagne : « cache-toi bien sous les draps, la voiture de la DDASS, la voilà qui passe, ceux qu’elle emmène on ne les revoit jamais plus, cache-toi elle va nous prendre, pour la reconnaître certains jours elle est rouge, d’autres bleue pour mieux tromper. » Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation.

Pour évoquer cette guerre des mémoires algériennes, Éric Savarèse part de la construction de la mémoire pied-noire. Il montre en quoi les mémoires deviennent un matériau, un objet d’étude pour l’historien dans le cadre d’une historiographie renouvelée et comment les mémoires, constitutive de l’identité de groupes, sont construites, lissées, pour, dans un premier temps, permettre d’agglomérer le plus d’individus possibles pour, ensuite, faire valoir dans l’espace public la reconnaissance et les revendications du groupe ainsi constitué. Ce mécano mémoriel, savamment construit, masque alors la diversité des expériences individuelles - « la carte bigarrée des Français d’Algérie, puis des pieds-noirs, incite à la vigilance » écrit l’auteur - et entend concurrencer, délégitimer voire contrecarrer tout autre représentation. Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation.

Éric Savarèse, docteur en science politique, remonte aux sources de l’invention de l’étranger pour décrypter comment la peur de l’étranger se projette aujourd’hui sur l’immigré et, tout particulièrement, sur le Maghrébin. En somme et après d’autres études, il rappelle que nombre de stéréotypes dont l’immigré est affublé trouvent leur origine dans ceux qui hier stigmatisaient l’indigène, le colonisé. Il puise dans la littérature et la presse coloniales et surtout dans le cinéma hexagonal et ses réalisations récentes marquées par l’émergence de cinéastes maghrébins et Français d’origine immigrée pour y débusquer ces représentations de l’Autre mais aussi leur dénonciation.