Manuel Rivas

L’Éclat dans l’abîme. Mémoire d’un autodafé

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.

Les livres brûlent mal. Tel est le titre espagnol de ce troisième roman de Manuel Rivas, traduit en français chez le même éditeur. L’autodafé qui a eu lieu à la Corogne le 19 août 1936 est au cœur de ce récit justement flamboyant. Les pages et les mots voltigent au-dessus des flammes. De ce brasier, où « l’odeur des livres à la fin ressemblait à celle de la chair », quelques ouvrages seront sauvés par des mains intéressées ou compatissantes. Ces mots, ces pages et ces livres échappés du bûcher finiront par raconter les vies d’hommes et de femmes de ce côté-ci de l’Espagne, la Galice. A travers eux défilent plus d’une trentaine d’années d’histoire espagnole. Personnages et événements historiques, références politiques et bibliographiques, mots et idées virevoltent de page en page, de chapitre en chapitre. L’Éclat dans l’abîme est un livre éblouissant, mais qui exigera des efforts de la part du lecteur pour y pénétrer et se l’approprier. Des efforts vite récompensés. Manuel Rivas dans une construction hélicoïdale, tout en courbe, en enchevêtrement, en colimaçon croise les trajectoires de plus de soixante-dix personnages. Le génie de l’auteur transporte le lecteur de sujet en sujet : bibliophilie, philosophie du droit, histoire littéraire, franquisme… L’écriture de Manuel Rivas est époustouflante et dense de bout en bout. Son art du récit et du conte jamais ne faiblit.

Au cœur de cette histoire il y a deux hommes que tout oppose, Samos Ricardo, juge bibliophile, ci-devant chef de l’autodafé, pro-nazi admirateur de Carl Schmitt, de l’autre, Hector Rios, procureur de la défunte République, devenu auteur clandestin de livres de Far West et rédacteur d’une Dramatique histoire de la culture. Les trajectoires de ces deux amis d’enfance ont divergé. L’un est devenu un dignitaire du régime franquiste, l’autre un reclus, fou de littérature prodiguant quelque enseignement…

Autour du premier gravitent sa mystérieuse épouse, Chelo Vidal, son fils Gabriel mais aussi Dez le chef de la Censure ou Ren, le phalangiste, inspecteur à la Brigade d’investigation policière. Autour du second, il y a Catia, sa nièce, et les élèves de La Rose Sténographique : Tito Balboa, le journaliste stagiaire, Paul Santos, le jeune inspecteur et Gabriel Samos, le propre fils du juge. Dans les rues de la Corogne, on croise Vicente Curtis l’ancien boxeur ; Terranova, le chanteur ; Silvia la couturière, qui, pour sortir de l’enfer franquiste, accepte de faire, pour les autorités de la ville, un travail particulier, ou encore Polca, un des fossoyeurs des livres morts, toute sa vie meurtri de ne pas avoir rendu un ouvrage emprunté à la bibliothèque : L’Homme invisible d’Élisée Reclus…

La Corogne c’est aussi des lieux : l’athénée L’Éclat dans l’abîme, l’académie de danse, le port et surtout le 12 de la rue Panadeiras, la demeure de Santiago Casarès, le père de Maria Cazarès, que le lecteur retrouve des années plus tard à Paris. Tous les livres de son père sont « décédés ». Quelques-uns qui ont « survécu », lui reviennent.

Livre admirable sur l’histoire espagnole, la mémoire des victimes, cette mémoire qui n’en finit pas de se rappeler au mauvais souvenir des vivants. Ici les livres, les mots, le langage deviennent des êtres incarnés, des coupables, qu’on arrête, qu’on assigne à résidence… Des êtres de mémoires, imprévisibles et dangereux. « Ce n’est pas si facile de fixer les limites à des mots. Les mots sont comme les cafards et les souris qui se déplacent sous terre, le long des égouts et entre les tombes. Comme les insectes. Les bactéries. C’est facile de fixer ses limites à un homme, mais ce n’est pas si facile de fixer leurs limites à des mots. Le silences, les pauses font partie du langage. Un homme silencieux, si c’est quelqu’un d’honnête, est un homme dangereux ».

Traduit de l’espagnol par Serge Mestre, édition Gallimard 2008, 681 pages, 25 €

L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente.

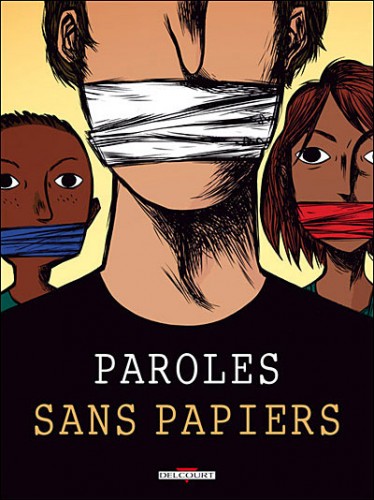

L’année 1998 voit l’équipe nationale de football remporter pour la première fois la coupe du monde. Victoire tricolore dans une France Black-Blanc-Beur pour les uns, victoire Black-Blanc-Beur dans une France tricolore pour les autres. L’événement constitue un moment fort de l’état des relations interculturelles dans l’hexagone, un moment riche aussi d’ambiguïtés. Yves Gastaut lui donne ici à la fois de la perspective historique et le recul que lui confère le fait d’écrire dix ans après. L’auteur, chercheur et maître de conférence à l’université de Nice, s’arme d’une revue de presse conséquente. Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».

Paroles Sans papiers est une bande dessinée mais pas seulement. Si au cœur du livre il y a bien neuf témoignages, livrés ici par neuf dessinateurs, la volonté d’Alfred et David Chauvel qui ont coordonné cette initiative et du rédacteur, Michaël Le Galli, est militante. À tout le moins, ils veulent « tenter de faire comprendre une réalité qui nous concerne tous ».